- Home

- ज्ञान विज्ञान

- इंसानी कान एक सुई के गिरने की हल्की सी आवाज को भी पहचानता है और विस्फोट के बड़े शोर को भी। हम जो भी कुछ सुनते हैं, विज्ञान की दुनिया में उसे डेसीबल स्केल पर नापा जाता है। जानिए, आपके कान के लिए सही डेसीबल कितना है।0 डेसीबलसन्नाटे की भी एक आवाज होती है। डेसीबल स्केल पर इसे सबसे कम शोर के रूप में आंका जाता है। इसे शून्य डेसीबल कहते हैं। जब शोर इससे दस गुना होता है तो उसे 10 डेसीबल, सौ गुना होता है तो 20 डेसीबल, हजार गुना को 30 डेसीबल कहा जाता है।10 डेसीबलपत्तों के गिरने की आवाज दस डेसीबल की होती है। सांसों का शोर भी इतना ही होता है। 10 से 40 डेसीबल के बीच की आवाज पर हमारा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता है।20 डेसीबलघड़ी की टिक टिक बीस डेसीबल की होती है। यूं तो 40 डेसीबल तक की आवाज कानों को मधुर लगती है लेकिन घड़ी की टिक टिक उबाऊ भी हो सकती है।30 डेसीबलजब किसी के कान में हम धीरे से कोई बात कहते हैं, तो वो आवाज तीस डेसीबल की होती है।40 डेसीबलफ्रिज की आवाज चालीस डेसीबल की होती है। दिन रात फ्रिज चलता है और हमें इसे सुनने की ऐसी आदत हो जाती है कि इसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता।50 डेसीबलबारिश का शोर पचास डेसीबल का होता है। पंखे की आवाज भी इतनी ही होती है।60 डेसीबलबातचीत का शोर साठ डेसीबल का होता है। 40 से 60 डेसीबल तक की आवाज इंसानी कानों के लिए मधुर होती है। इसे सुनने में ना कानों पर जोर पड़ता है और ना ही तनाव होता है।70 डेसीबलकार की आवाज 70 डेसीबल की होती है। सत्तर डेसीबल से ऊपर की हर आवाज को ऊंचे स्वर का माना जाता है।80 डेसीबलट्रक का शोर 80 डेसीबल का होता है। हेडफोन लगाए हों तो कोशिश कीजिए कि 85 डेसीबल से ऊपर ना सुनें। अधिकतर स्मार्टफोन भी इससे ऊपर चेतावनी देते हैं।90 डेसीबलहेयर ड्रायर की आवाज 90 डेसीबल की होती है। 90 से 110 डेसीबल बेहद ऊंचे स्वर की श्रेणी में आता है जिससे कान भी खराब हो सकते हैं।100 डेसीबलहेलीकॉप्टर जब हमारे सिर के ऊपर से गुजरता है, तब सौ डेसीबल की आवाज आती है। 15 मिनट से ज्यादा 100 डेसीबल पर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनेंगे तो कान खराब होना तय है।110 डेसीबलडिस्कोथेक या नाइट क्लब में 110 डेसीबल की आवाज होती है। इसीलिए वहां एक दूसरे से बात करने के लिए जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है।120 डेसीबलपुलिस का सायरन 120 डेसीबल का होता है ताकि दूर दूर तक सुनाई दे सके।130 डेसीबलजेट प्लेन जब टेक ऑफ करता है तब 130 डेसीबल की आवाज होती है। गोली चलने पर भी इतनी ही आवाज होती है।140 डेसीबलइतने ऊंचे स्वर की आवाज सुनने पर कान में दर्द होने लगता है।

-

लंदन। वैज्ञानिकों ने डीएनए के छोटे वृत्तों को एक कोशिका के अंदर गतिविधियां करते हुए दर्शाने के लिए एक तकनीक विकसित की है। उन्हें पहली बार ऐसा करने में कामयाबी मिली है। लीड्स, शेफील्ड, यॉर्क और जॉन इंस सेंटर के अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने अत्याधुनिक आणविक बल सूक्ष्मदर्शी प्रौद्योगिकी और एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि मुड़े हुए आकार में मौजूद डीएनए घुमावदार आकृति बनाते हैं।

अब से पहले वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हुए डीनए की सिर्फ स्थिर तस्वीरें ही देख पाते थे। लेकिन अब यॉकशायर की टीम ने डीएनए के मुड़े हुए अणुओं का वीडियो बनाने के लिए अत्याधुनिक आणविक बल सूक्ष्मदर्शी को सुपर कंप्यूटर से जोड़ दिया। इस तकनीक के जरिए अनुसंधानकर्ता डीएनए में एक-एक अणु की स्थिति को और वह कैसे मुड़ता है, उसे देख सकते हैं। शेफील्ड विश्वविद्यालय में पॉलीमर एवं साफ्ट मैटर की डॉ एलिस पाइन ने यह वीडियो बनाई। उन्होंने कहा, ''डीएनए जैसी छोटी चीज को इस तरह से देखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। अब से पहले इतनी गहराई से इसे कभी नहीं देखा गया था। '' यह अध्ययन नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

-

नई दिल्ली। भारतीय खगोलविदों ने एक विशाल ब्लैक होल बीएल लैकेर्टे से अत्यधिक रोशनी दिखाई देने का दावा किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी। इसके विश्लेषण से ब्लैक होल के द्रव्यमान (मास) और उत्सर्जन के स्रोत का पता लगाने में मदद मिलेगी। इस तरह का विश्लेषण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों के रहस्यों को सुलझाने और विभिन्न घटनाओं का पता लगाने में मदद कर सकता है। विभाग ने एक बयान में कहा है कि बीएल लैकेर्टे एक करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सर्वाधिक प्रमुख 50 ब्लैक होल में शामिल है। यह उन तीन-चार ब्लैक होल में शामिल है, जिसके बारे में खगोलविदों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह, होल अर्थ ब्लेजर टेलीस्कोप (डब्ल्यूईबीटी) ने आग की लपटों से निकलते प्रकाश का पूर्वानुमान लगाया था। बयान में कहा गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस) के आलोक चंद्र गुप्ता के नेतृत्व में खगोलविदों का एक दल अंतरराष्ट्रीय अभियान के एक हिस्से के रूप में अक्टूबर, 2020 से ही इसका अध्ययन कर रहा था। उसने 16 जनवरी, 2021 को आग की लपटों से निकलने वाले इस प्रकाश का पता लगाया। बयान में कहा गया है कि इस कार्य में नैनीताल स्थित संपूर्णानंद टेलिस्कोप (एसटी) और 1.3 एम देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप की मदद ली गई है।

-

- देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में बिजली उत्पादन की एक परियोजना चल रही है, जिसका नाम ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर 10 साल से अधिक वक्त से काम जारी था। यह कोई सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की परियोजना है जो विवादों में रही है। पहले इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध हुआ था। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस प्रोजेक्ट को बंद कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था।तमाम विवादों के बावजूद इस क्षेत्र में करीब एक दशक पहले शुरू हुई परियोजना के तहत यहां पर बिजली का उत्पादन शुरू हो गया था। यहां पर पानी से बिजली पैदा करने का काम चल रहा था। यह प्रोजेक्ट ऋषि गंगा नदी पर बनाया गया है और यह नदी धौली गंगा में मिलती है।ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के जरिए 63,520 एमडब्ल्यूएच बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि फिलहाल कितना उत्पादन हो रहा था, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है। शुरुआती दावों की बात करें तो ये कहा गया था कि जब भी प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता पर काम करेगा तब यहां से बनने वाली बिजली दिल्ली, हरियाणा समेत कुछ अन्य राज्यों में सप्लाई की जाएगी।--

- माथे की रेखाओं से भी व्यक्ति के भूत और भविष्य को जाना जा सकता है। हाथों की तरह ही माथे की रेखाएं भी भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताती हैं। हालांकि माथे की इन रेखाओं का सटीक विश्लेषण बेहद जरुरी है। माथे की रेखाएं भी व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। माथे की इन रेखाओं से व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए जरुरी है कि व्यक्ति के मस्तिष्क की स्थिति, उसके आकार-प्रकार, रंग और रेखाओं के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन जरुरी है। जानिए मस्तक पर मौजूद रेखा और उनसे मिलने वाले संकेतों के बारे में।शनि रेखाशनि रेखा माथे में सबसे ऊपर होता है। यह रेखा अधिक लंबी नहीं होती और माथे के मध्य भाग में ही दिखाई देती है। समुद्र लक्षण विज्ञान के अनुसार इस रेखा के आसपास का हिस्सा भी शनि ग्रह से प्रभावित माना जाता है। जिन लोगों के माथे पर यह रेखा साफ दिखाई देती है, वह बेहद गंभीर स्वभाव का होता है। यदि उठे हुए माथे पर शनि रेखा हो तो ऐसे लोग रहस्यमयी, गंभीर और अहंकारी स्वभाव के होते हैं। ये अपने बातों का किसी दूसरे को भनक तक नहीं लगने देते। इस तरह के लोग जादूगर या तांत्रिक होते हैं।गुरु रेखाशनि रेखा के थोड़ा सा नीचे माथे पर गुरु रेखा होता है। यह रेखा शनि रेखा से थोड़ी लंबी होती है। यह रेखा पढ़ाई, आध्यात्म और इतिहास के बारे में महत्वाकांक्षा का सूचक होती है। जिन लोगों के माथे पर गुरु रेखा साफ और लंबी हो वह आत्मविश्वासी और अपनी बातों पर दृढ़ होता है। इन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इस रेखा वाले लोग शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाते हैं।मंगल रेखामाथे के बीच में कुछ ऊपर और गुरु रेखा के नीचे मंगल रेखा होती है। यदि सपाट या पूरी तरह से विकसित माथे पर मंगल रेखा शुभ गुणों के साथ हो और व्यक्ति के कनपटी से ऊपर के स्थान थोड़े उठे हुए हों तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी, साहसी, धार्मिक प्रवृत्ति वाला और क्रिएटिव होता है। ऐसे लोग सेना, पुलिस और प्रशासन में उच्च अधिकारी बनते हैं। लेकिन यदि बेहद छोटे माथे पर अशुभ गुणों वाली मंगल रेखा हो और कनपटी के ऊपर के भाग भी विकसित हों तो ऐसा व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का होता है। इन लोगों को बहुत जल्द गुस्सा आता है। गुस्से में वे किसी भी हद तक जा सकते हैं।बुध रेखायह रेखा माथे के बीचोबीच होती है। बुध रेखा लंबी होती है और विशेष स्थितियों में व्यक्ति की दोनों कनपटियों के किनारों केा स्पर्श करती दिखती है। बुध रेखा मैमोरी, ज्ञान और ईमानदारी का संकेत देती है। यदि यह रेखा शुभ हो तो व्यक्ति कलात्मक प्रकृत्ति का होता है। ऐसे लोगों में दूसरों को पहचाने की क्षमता होती है।शुक्र रेखाबुध रेखा से ठीक नीचे केवल मध्य भाग में शुक्र रेखा का स्थान होता है। बुध रेखा छोटे आकार की होती है। शुक्र रेखा अच्छे स्वास्थ्य, भ्रमण को पसंद करने वाला, आकर्षक और सम्मोहक व्यक्तित्व का संकेत देती है। विकसित माथे पर यदि शुक्र रेखा साफ ढंग से दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति आशा, उत्साह और स्फूर्ति से भरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति देश-विदेश में घूमने का बहुत शौकीन होता है।सूर्य रेखायह रेखा व्यक्ति की दाईं आंख की भौंह के ऊपर होती है। यह रेखा भी अधिक लंबी नहीं होती और सिर्फ आंख तक सीमित होती है। सूर्य रेखा प्रतिभा, सफलता, यश और सुख-समृद्धि का प्रतीक होती है। शुभ रेखा के साथ माथे वाला व्यक्ति बेहद सूझबूझ वाला होता है। ये लोग अनुशासन को सर्वोपरि रखते हैं। अच्छी सूर्य रेखा वाले लोग गणितज्ञ और अच्छे नेता होते हैं। इनमें दूसरों को प्रभावित करने की अदभुत क्षमता होती है।चंद्र रेखामाथे पर चंद्र रेखा बाईं आंख की भौंह के ऊपर रहती है। यदि चंद्र रेखा सरल, सीधी और साफ हो तो व्यक्ति कला प्रेमी, कुशाग्र बुद्धि वाला, कल्पनाशील और एकांत को पंसद करने वाला होता है। इस तरह की रेखा वाले लोग चित्रकला, संगीत और गायन में नाम कमाते हैं। चंद्र रेखा वाले लोग आध्यात्मिक भी होते हैं।(इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं तथा इन्हें अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा। जिसे मात्र सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है।)

- हाल ही में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में 130 साल में पहली बार दुर्लभ हिम उल्लू देखा गया। इसकी जानकारी न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पाक्र्स एंड रिक्रिएशन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी। पोस्ट में लिखा है, हिम उल्लू को अकेले रहना पसंद है। कृपया इससे दूरी बनाए रखें, ताकि हर कोई इस अनूठे पल का अनुभव कर सके।वैज्ञानिकों का कहना है, आमतौर पर दूसरे उल्लू दिन में सोते हैं और रात में शिकार के लिए जागते हैं। हिम उल्लू दिन में भी एक्टिव रहते हैं। इस प्रजाति का नर उल्लू पूरी तरह से सफेद होता है, लेकिन मादा के शरीर पर ब्राउन रंग के चकत्ते दिखते हैं।हिम उल्लू खासतौर पर उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है। ये सर्दियों के दिनों में अपना शिकार ढूंढने के लिए आर्कटिक टुंड्रा पहुंचते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है, इसे अपने आसपास इंसानों का दखल बिल्कुल पसंद नहीं है।वैज्ञानिकों के मुताबिक, नॉर्थ अमेरिका में उल्लुओं की संख्या अधिक है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। नतीजा, उल्लुओं की संख्या में कमी आ रही है। पक्षियों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था ऑडुबॉन सोसायटी के डायरेक्टर ब्रुकी बैटमैन कहते हैं, हो सकता है हिम उल्लू न्यूयॉर्क में रहने की जगह तलाश रहा हो।

- चाक्षुषोपनिषद अपने नाम की सार्थकता को व्यक्त करता है जिसमें नेत्रों के महत्व तथा उनके रोगों को दूर करने के अनेक उपाए बताए गए हैं जो हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। चाक्षुषोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें सूर्य देव से प्रार्थना की गई है कि वह सभी प्राणियों के नेत्रों को ज्योति प्रदान करें उन्हें नेत्रों के रोगों से मुक्त करें।सभी चक्षुओं की ज्योति से संसार को देख पाएं सृष्टि की महत्ता को जान सकें। चाक्षुषोपनिषद उपनिषद में चक्षु रोगों को दूर करने की प्रभावकारी उपायों का उल्लेख किया गया है। चक्षुओं की शक्ति का आधार सूर्य देव को माना गया है जिमें सूर्य देव की स्तुति का वर्णन मिलता है। सूर्य देव को नेत्रों का रक्षक माना गया है उनकी आराधना से नेत्रों के कष्ट से बचा जा सकता है। सूर्य देव जिस प्रकार संसार में अपने तेज को फैला कर अंधकार का नाश करते हैं और जिस कारण से पृथ्वी में जीवन व्याप्त है उसी प्रकार सूर्य देव नेत्रों की ज्योति को उत्पन्न करते हैं। उनकी प्रदान कि गई रोशनी से ही व्यक्ति सुखों का भोग कर पाता है सूर्य देव के सामथ्र्य का वर्णन करते हुए चक्षुओं के सभी रोगों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना की गयी है।चाक्षुषोपनिषद में भगवान सूर्य देव को जिन्हें भासकर, आदित्य, दिनकर और रवि नामों से जाना जाता है उनके रूप गुणों की महिमा को दर्शाया है। सूर्य भगवान से हाथ जोड़ कर प्रार्थना की गई है कि सूर्य देव सभी जन में अज्ञान रूपी अंधकार के बंधन दूर करें उन्हें इन समस्त बन्धनों से मुक्त करके दिव्य तेज़ प्रदान करें जिससे सभी प्राणी जगत का महत्व जान पाएं उसकी दार्शनिकता को समझ सकें। चाक्षुषोपनिषद में तीन मुख्य मन्त्रों का उल्लेख किया गया है जिनके उच्चारण से चक्षु विद्या का वर्णन हो पाया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके ही नेत्रों को बल मिलता है।

-

कर्नाटक की कावेरी वैली में एक डैम बनाने का प्रस्ताव आया है। इस डैम के निर्माण हो जाने से बेंगलुरु शहर में पानी की किल्लत और बाढ़ की समस्या दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के वजह से चार प्रजातियों के जीवों को खतरा भी है। इन्हीं जीवों में से एक सबसे प्यारा जीव इंद्रधनुषी रंगों वाली गिलहरी है। दक्षिण भारत के जंगलों में दिखाई देने वाली इस गिलहरी को कई नामों से बुलाया जाता है।

कई रंगों वाली इस गिलहरी का नाम है मालाबार जायंट गिलहरी है। कुछ लोग इसे इंडियन जायंट गिलहरी या इंद्रधनुषी गिलहरी भी कहते हैं। हालांकि, इसका बायोलॉजिकल नाम 'राटुफा इंडिका' है। सिर से लेकर पूंछ तक इश गिलहरी की कुल लंबाई करीब 3 फीट तक होती है। इसके शरीर पर काला, भूरा, पीला, नीला, लाल, नारंगी समेत कई रंग दिखाई देते हैं।इंद्रधनुषी गिलहरी अक्सर एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच लंबी-लंबी छलांग लगाकर भागती है। कई बार तो ये गिलहरी 20 फीट से भी अधिक दूरी तक छलांग लगा देती है। इंद्रधनुषी गिलहरी पूरी तरह से शाकाहारी होती है। फल, फूल नट्स और पेड़ों की छाल इस गिलहरी का मुख्य भोजन है। हालांकि, इन गिलहरियों से कुछ उप-प्रजातियां शाकाहार के साथ-साथ कीड़े और चिड़ियों के अंडे भी खाती हैं। इंद्रधनुषी गिलहरी आमतौर पर सुबह-शाम सक्रिय रहती है और दिन में सोती है। इस प्रजाति के गिलहरियों में सबसे खास बात ये है कि इनके नर और मादा आपस में सिर्फ संभोग करने के लिए ही मिलते हैं। इसके अलावा ये एकसाथ नहीं रहते हैं। भारत में राटुफा इंडिका की चार उप-प्रजातियां भी हैं। पहली राटुफा इंडिका, दूसरी राटुफा इंडिका सेंट्रालिस, तीसरी राटुफा इंडिका डीलबाटा और चौथी राटुफा इंडिका मैक्सिमा। - दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आज ही के दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी।25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन हुआ था। चुनाव आयोग एक स्वायत्त, अर्द्ध न्यायिक, संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग के काम काज में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। चुनाव आयोग के प्रमुख काम हैं- निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिह्न देना, उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच करना, उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की जांच करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना।भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक कार्यभार संभाला। अक्टूबर 1989 तक सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। फिर 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 के बीच यह तीन सदस्यीय निकाय बन गया। उसके बाद इसे फिर एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 को इसे तीन सदस्यीय निकाय बना दिया गया। वक्त गुजरने के साथ चुनाव आयोग ने भारतीय चुनाव व्यवस्था के सुधार के लिए सराहनीय कदम उठाए है। भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने टी.एन. शेषन ने अपने कार्यकाल में बहुत से सुधार किए थे। चुनाव आयोग की सख्ती का असर चुनावों में दिखने लगा और चुनावों में बेतहाशा पैसों की बर्बादी पर भी एक हद तक रोक लगी। श्री शेषन ने चुनाव आचार संहिता को कड़ाई से लागू कराया था।इस समय सुनील अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। वहीं सुशील चंद्रा निर्वाचन आयुक्त और राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त का पद संभाल रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं।भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से सम्बंधित सत्ता होती है जबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव की सत्ता सम्बंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है।निर्वाचन आयोग का कार्य तथा कार्यप्रणाली1 निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनॉ का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाये वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यविधानसभा के चुनाव करता है2 निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है3 राजनैतिक दलॉ का पंजीकरण करता है4. राजनैतिक दलॉ का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलॉ के रूप मे वर्गीकरण, मान्यता देना, दलॉ-निर्दलीयॉ को चुनाव चिन्ह देना5. सांसद/विधायक की अयोग्यता (दल बदल को छोडकर) पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को सलाह देना6. गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियॉ को निर्वाचन के लिये अयोग्य घोषित करनानिर्वाचन आयोग की शक्तियाँसर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय, विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए।निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है।निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ निर्वाचन विधियों की पूरक है न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरूद्ध प्रयोग नही की जा सकती है।यह आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति रखता है।सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि वह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे चुनाव करवाना केवल उसी का कार्य है।जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनु 14,15 भी राष्ट्रपति, राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते है।--

- जेब्रा के शरीर पर दिखने वाली काली-सफेद धारियां पिछले कुछ समय से बदल रही हैं। इनकी धारियों के पैटर्न में बदलाव के साथ गोल्डन बाल भी दिखाई दे रहे हैं। जेब्रा पर हुई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च चौंकाने वाली है। रिसर्च कहती है, जेब्रा का जीन बदल रहा है, इसलिए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए 133 सामान्य और 7 बदली हुई धारियों वाले जेब्रा के डीएनए की जांच की। ये सभी जेब्रा अफ्रीका के नेशनल पार्क के थे। रिसर्च के मुताबिक, ऐसा होने की वजह प्रजनन में क्रॉस कनेक्शन का होना है। जैसे मादा जेब्रा के साथ किसी दूसरे स्तनधारी जानवर ने प्रजनन किया हो। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कहते हैं, इनके जीन में वैरायटी घटने या खत्म होने से कई तरह के खतरे बढ़ सकते हैं। जैसे- जीन में खराबी होना, बीमारियों का बढ़ना और प्रजनन की क्षमता का घट जाना। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों में जेब्रा विलुप्त हो रहे हैं। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक, जेब्रा के प्राकृतिक वासस्थल में इंसान कब्जा कर रहा है। यहां बिल्डिंग और सड़कें बनाई जा रही हैं। इसी वजह से अफ्रीका में 5 लाख जेब्रा प्रभावित हो चुके हैं।

-

समय से पहले ही अटैक को रोका जा सकेगा

हार्ट अटैक होगा या नहीं, इसकी जानकारी कुछ साल पहले ही एक्स-रे की मदद से दी जा सकेगी। इस पर रिसर्च करने वाले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों का कहना है, हार्ट से जुड़ी महाधमनी में जब कैल्शियम का लेवल अधिक बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक पड़ने का खतरा 4 गुना तक बढ़ता है। रिसर्च के मुताबिक, दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें दिल की बीमारी के कारण हो रही हैं। लेकिन एक्स-रे की मदद से हर साल हजारों जिंदगी बचाई जा सकती हैं। रिसर्च करने वाली ऑस्ट्रेलिया की एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी के प्रो. जोश लेविस कहते हैं, कई लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि वो दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। न ही उन्हें धमनी में कैल्शियम इकट्ठा होने का कोई लक्षण महसूस होता है। महाधमनी शरीर का वो हिस्सा है जहां हार्ट से पहले कैल्शियम जमा होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे एओर्टिक कैल्शिफिकेशन कहते हैं। अगर समय पर इसका पता लगा लिया जाए तो दवाओं के जरिए बीमारी बढ़ने से रोका जा सकता है। महाधमनी का काम ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना है, लेकिन जब इसमें जब कैल्शियम जमा होना शुरू होता है तो यह संकरी होती चली जाती है। कैल्शियम बढ़ने पर इसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। नतीजा, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। एक्सपर्ट कहते हैं, शरीर में ऐसी स्थिति खानपान में गड़बड़ी, स्मोकिंग और सिटिंग जॉब के कारण बनती है। कुछ मामलों में ऐसा अनुवंशिकतौर पर भी होता है। -

आपने कई लोगों की लव स्टोरी पढ़ी और सुनी होंगी, परंतु आज हम आपको जिस लवस्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, वो सबसे अलग और अजीबोगरीब है। ये लवस्टोरी है रूस की 24 साल की एक महिला की। रूस की ये महिला इंसानों से नहीं बल्कि अलग- अलग निर्जीव चीजों से आकर्षित होती हैं। रेन गॅार्डन नाम की ये महिला एक ब्रीफेक्स के साथ शादी भी रचा चुकी हैं। रेन का कहना है कि वे इस ब्रीफकेस के साथ कनेक्शन महसूस करती हैं। आपको बता दें रेन एक नर्सरी टीचर हैं।

रेन का बचपन से ही मानना है कि सजीव से लेकर निर्जीव चीजों में भी आत्मा होती है। रेन एनिमिस्म के कॉन्सेप्ट में विश्वास करती हैं, जिसके अनुसार हर चीज में जिंदगी होती है। रेन ने इस ब्रीफकेस को साल 2015 में एक हार्डवेयर शॅाप से खरीदा था। रेन कहती हैं कि शुरुआत से ही उन्हें इस ब्रीफकेस को निहारना अच्छा लगता था और वो शाम और रात का वक्त रेन ब्रीफेक्स के साथ ही व्यतीत करती थीं। रेन कहती हैं कि वो ब्रीफकेस के साथ फिलोसॅाफी से जुड़ी बातें भी करती थीं। रेन को धीरे- धीरे ये एहसास होने लगा कि वो ब्रीफेक्स को चाहने लगी हैं। रेन कहती हैं कि ब्रीफकेस सिर्फ उनका पार्टनर नहीं है, बल्कि दोस्त और एक अच्छा मेंटॅार भी है।आध्यात्मिक कनेक्शन और कम्युनिकेशन टेलीपैथी के द्वारा मुमकिन हो पाता है

रेन कहती हैं कि वो ब्रीफेकस को सुनती हैं और ब्रीफेकस भी उसकी बातों को सुनता है, लेकिन आम लोगों को सिर्फ मेरी बात ही सुनाई देती है। रेन का कहना है कि उनका आध्यात्मिक कनेक्शन और कम्युनिकेशन टेलीपैथी के द्वारा मुमकिन हो पाता है। रेन अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने परिवार को बता चुकी हैं और परिवार भी इस रिश्ते को स्वीकार कर चुका है। रेन इससे पहले एक शख्स को डेट कर चुकी हैं, परंतु वो रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। -

आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि हवा में आलू उगेंगे। लेकिन अब नई तकनीक से ये संभव है। अब आलू उगाने के लिए जमीन और मिट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हरियाणा के करनाल जीले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र ने ऐसा करके दिखा दिया है। इस तकनीक को एरोपोनिक तकनीक कहा जाता है और इससे पैदावार भी दस गुना अधिक होगी। किसान अब बिना जमीन और मिट्टी के आलू की खेती कर सकेंगे। इस तकनीक से आलू की फसल भी अधिक होगी। अब किसान परंपरागत खेती की जगह इस नई तकनीक से भी आलू उगा सकेंगे। आपको बता दें आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, करनाल का इंटरनेशल पोटेटो सेंटर के साथ एमओयू हुआ है। इसके बाद ही भारत सरकार ने एयरोपोनिक तकनीक से आलू की खेती करने की अनुमति दे दी है। डॅा मुनीश सिंगल का कहना है कि एयरोपोनिक तकनीक में जो भी न्यूट्रिएंट्स पौधों को दिए जाते हैं वह लटकती हुई जड़ों से दिए जाते हैं। इस तकनीक में मिट्टी और जमीन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इस तकनीक की मदद से आलू का बहुत अच्छा उत्पादन किया जा सकता है।डॅा मुनीश का ये भी कहना है कि इस तकनीक की वजह से किसी भी तरह के मिट्टी जनित रोगों का खतरा भी नहीं रहता है। परंपरागत खेती के मुकाबले एयपोपोनिक तकनीक से ज्यादा संख्या में पैदावार होती है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र करनाले के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट शार्दुल शंकर का कहना है कि आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए सीपीआरआई की मदद से एक सिस्टम भी लगावाया गया है जो बीज के उत्पादन की क्षमता को तीन से चार गुना तक बढ़ा रहा है। एयपोपोनिक तकनीके से सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के किसानों को भी फायदा होगा।

- भारत के लिए 24 जनवरी की तारीख बेहद अहम है। आज ही के दिन संविधान सभा ने देश के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया था। इसके अलावा संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रगान को अपनाया था।26 जनवरी 1950 को जब भारत को संविधान के रूप में एक गणतांत्रिक राष्ट्र का दर्जा मिला तो उसी दिन डॉ. राजेंद्र प्रसाद के रूप में स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति भी मिला। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना था।26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर करके इसे अपनाया। इसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया तो उसके साथ ही संविधान सभा भंग कर दी गई। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद पहले संसद का गठन हुआ। तब तक भंग संविधान सभा अस्थाई संसद के रूप में काम करती रही। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए चुने गए देश के पहले राष्ट्रपति बने। 1957 में उन्हें दोबारा इस पद के लिए चुना गया।24 जनवरी को ही भारतीय राष्ट्रगान "जन गण मन, अधिनायक जय हे" को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। मूल रूप से बंगाली में लिखे गए इस गीत की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। आबिद अली ने इसका बंगाली से हिंदी में अनुवाद किया था।---

- इस समय वेबसीरिज ताण्डव या तांडव को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। जानें तांडव का अर्थ क्या है। ताण्डव शब्द भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ताण्डव का अर्थ होता है उग्र तथा औद्धत्यपूर्ण क्रिया कलाप या स्वच्छंद क्रिया कलाप। ताण्डव (अथवा ताण्डव नृत्य) शंकर भगवान द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य है।-शास्त्रों के अनुसार शिवजी को ही तांडव नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। परंतु अन्य आगम तथा काव्य ग्रंथों में दुर्गा, गणेश, भैरव, श्रीराम आदि के तांडव का भी उल्लेख मिलता है।-रावण ने अपने आराध्य शिव की स्तुति में 'शिव तांडव स्तोत्र' की रचना की थी। इसके अलावा आदि शंकराचार्य रचित दुर्गा तांडव (महिषासुर मर्दिनी संकटा स्तोत्र), गणेश तांडव, भैरव तांडव एवं श्रीभागवतानंद गुरु रचित श्रीराघवेंद्रचरितम् में राम तांडव स्तोत्र भी प्राप्त होता है।-मान्यता है कि रावण के भवन में पूजन के समाप्त होने पर शिवजी ने, महिषासुर को मारने के बाद दुर्गा माता ने, गजमुख की पराजय के बाद गणेशजी ने, ब्रह्मा के पंचम मस्तक के छेदद के बाद आदिभैरव ने तथा रावण के वध के समय प्रभु श्रीराम जी ने तांडव नृत्य किया।- भारतीय संगीत शास्त्र में चौदह प्रमुख तालभेद में वीर तथा बीभत्स रस के सम्मिश्रण से बना तांडवीय ताल का उल्लेख मिलता है।-वनस्पति शास्त्र के अनुसार एक प्रकार की घास को भी तांडव कहा गया है।-कहते हैं कि भगवान शिव दो स्थिति में तांडव नृत्य करते हैं। पहला जब वो क्रोधित होते हैं तब वे बिना डमरू के तांडव नृत्य करते हैं। ऐसा में जब शिवजी को क्रोध आता है तो वे तांडव नृत्य करते हैं और जब क्रोध वे ते अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो जो भी सामने होता है वह भस्म हो जाता है। परंतु दूसरा जब वे डमरू बजाते हुए तांडव करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वे आनंदित हैं, प्रकृति में आनंद की बारिश हो रही है। ऐसे समय में शिव परम आनंद से पूर्ण रहते हैं। नटराज, भगवान शिव का ही रूप है, जब शिव तांडव करते हैं तो उनका यह रूप नटराज कहलता है।-कुछ का मानना है कि शिव ने तांडव नृत्य कर सृष्टि को भस्म कर दिया था तब सृष्टि की जगह बहुत काल तक यही (महाशिवरात्रि) महारात्रि छाई रही। देवी पार्वती ने इसी रात्रि को शिव की पूजा कर उनसे पुन: सृष्टि रचना की प्रार्थना की इसीलिए इसे शिव की पूजा की रात्रि कहा जाता है। फिर इसी रात्रि को भगवान शंकर ने सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा से स्वयं को ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित किया।-यह भी कहा जाता है कि भगवन शिव को जब हिमालय पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान के आनंद में उन्होंने झूमकर नृत्य किया था, जिस नृत्य को बाद में तांडव कहा गया। शिव के शिष्य हैं- बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेन्द्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज इसके अलावा 8 वें गौरशिरस मुनि भी थे। सर्व प्रथम इन्होंने ही शिवजी का तांडव नृत्य उस वक्त देखा था जब उन्हें (शिवजी को) ज्ञान प्राप्त हुआ था।-: शिवजी के साथ माता काली ही उनके जैसा तांडव करने की क्षमता रखती हैं। माता पार्वती ने यही नृत्य बाणासुर की पुत्री को सिखाया था।कहते हैं कि भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र का पहला अध्याय लिखने के बाद अपने शिष्यों को तांडव नृत्य का प्रशिक्षण दिया था। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जिनती भी कला या विद्याएं या नृत्य प्रचलित हैं वह सभी तांडव नृत्य की ही देन हैं। तांडव नृत्य की एक तीव्र शैली है, वहीं इसी लास्य सौम्य शैली भी है। लास्य शैली में वर्तमान में भरतनाट्यम, कुचिपुडी, ओडिसी और कत्थक नृत्य किए जाते हैं जबकि कथकली तांडव नृत्य से प्रेरित है।

- जनरल मोटर्स ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2021 में एक ऐसी कार को पेश किया है जो बिना ड्राइवर के खुद से उड़ेगी और लैंड भी करेगी। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कंपनी ने इस तरह के कॉन्सेप्ट को पेश किया है।कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (सीईएस) 2021 में जनरल मोटर्स ने भविष्य की खुद से उडऩे और उतरने वाली कॉन्सेप्ट कार को पेश किया। इस कॉन्सेप्ट कार का नाम कैडिलैक है। कोरोना महामारी की वजह से इस साल सीईएस का आयोजन वर्चुअल तरीके से हो रहा है। कैडिलैक अपने यात्री को सीधे हवा में ले जा सकती है और फिर जमीन पर उतार सकती है, यह सब कुछ बिना ड्राइवर के मुमकिन है। जनरल मोटर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस सिद्धांत को "व्यक्तिगत परिवहन के भविष्य को फिर से परिभाषित करने वाला" बताया है। उडऩे वाली कार कैडिलैक में एक यात्री सफर कर सकता है, तकनीकी रूप से यह सीधे जमीन से ऊपर उड़ान भर सकती है और एक छत से दूसरी छत पर सफर कर सकेगी।कार की रफ्तार 88.5 किलोमीटर तक जा सकती है। कार पूरी तरह से खुद से चलने वाली और इलेक्ट्रिक है, जिसमें 90 किलोवॉट का मोटर लगा है। उडऩे वाली कैडिलैक को कंपनी की मुख्य कार्यकारी मैरी बर्रा ने एक वीडियो के जरिए पेश किया। कंपनी ने परिवार के लिए अनुकूल एक इलेक्ट्रिक वाहन भी पेश किया।उडऩे वाली कार की खासियतमैरी बर्रा ने पिछले साल बताया था कि उनकी कंपनी हवाई परिवहन के रूप में इस तरह के वैकल्पिक परिवहन साधनों पर काम कर रही है। जनरल मोटर्स के डिजाइन प्रमुख माइक सिमकोय के मुताबिक, "वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (वीटीओएल) भविष्य के लिए जनरल मोटर्स की दृष्टि की कुंजी है।" उडऩे वाली कैडिलैक की बॉडी बहुत हल्की है, इसमें जीएम अल्टियम बैटरी पैक है और इसमें चार रोटर लगाए गए हैं। कार के आगे और पीछे स्लाइडिंग दरवाजे लगे हुए हैं। कार में बायोमीट्रिक सेंसर, वॉयस कंट्रोल और हाथ के इशारे समझने वाली विशेषता दी गई है. कार के वीडियो को पेश करने के दौरान बताया गया कि यह जल्द ही आने वाली है. कंपनी ने उडऩे वाली कैडिलैक के बारे में और अधिक बताने से मना किया है। वैसे उबर, टोयोटा, ह्यूंडई समेत अन्य कंपनियां भी उडऩे वाली कारों पर काम कर रही हैं। कुछ स्टार्टअप भी इस तरह की कार पर काम कर रही हैं।

-

हमारे आसपास कई तरह की जगह मौजूद हैं। कुछ जगह पर जाने पर काफी सुकून मिलता है, तो वहीं कई जगह इतनी रहस्यमय और डरावनी भी है, जहां जाने से लोग कतराते हैं। रोमानिया के ट्रांसल्वेनिया प्रांत भी कुछ इसी तरह से डारावना है। ट्रांसल्वेनिया में ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं घटित हुई हैं कि अब लोग इस जगह पर जाने से डर जाते हैं। आज हम आपको ट्रांसल्वेनिया प्रांत के एक डरावने जंगल के बारे में बताएंगे।

होया बस्यू दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से एक माना जाता है, जो ट्रांसल्वेनिया प्रांत के क्लुज काउंटी में स्थित है। जंगल में घटित होती रहस्यमय घटनाओं को देखकर इसे ट्रांसल्वेनिया का बरमूडा ट्राएंगल की संज्ञा दी जाती है। यह जंगल लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस जंगल में अंदर आने के बाद लोग रहस्यमय ढंग से लापता हो जाते हैं। बता दें कि इस जंगल में अभी तक सैकड़ों लोग लापता हो गए, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

होया बस्यू जंगल में पेड़ मुड़े हुए और टेढ़े-मेढ़े दिखाई देते हैं, जो दिन के उजाले में भी बेहद ही डरावने लगते हैं। इस जगह को लोग यूएफओ (उडऩतस्तरी) और भूत-प्रेतों से भी जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि यहां कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब भी हो चुके हैं। इस जंगल को लेकर लोगों के दिलचस्पी तब बढ़ी, जब एक चारवाहा इस क्षेत्र में लापता हो गया था। सदियों पुरानी किवदंती के अनुसार, वह आदमी जंगल में जाते ही गायब हो गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि उस समय उसके साथ 200 भेड़ भी थीं। कुछ साल पहले एक सैन्य तकनीशियन ने इस जंगल में एक उडऩतस्तरी को देखने का दावा किया था। इसके अलावा साल 1968 में भी एमिल बरनिया नाम के एक शख्स ने यहां आसमान में एक अलौकिक शरीर को देखने का दावा किया था। यहां घूमने आने वाले कुछ पर्यटकों ने भी कुछ इसी तरह की घटनाओं का जिक्र किया है।

साल 1870 में भी एक लड़की गलती से इस जंगल में घुस गई और उसके बाद वो गायब हो गई। किवंदती के अनुसार, लोग उस समय हैरान हो गए, जब वह लड़की ठीक पांच साल बाद जंगल से वापस आ गई। लेकिन वह अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी। हालांकि, कुछ समय के बाद ही उसकी मौत भी हो गई। ऐसी कई घटनाएं इस जंगल को डरावनी बनाती है। -

तानाशाह हिटलर का देश जर्मनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हां, वही तानाशाह हिटलर, जिसकी वजह से द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ था। भले ही द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण यह देश बिल्कुल कंगाल हो चुका था, लेकिन आज इसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया में सबसे पहला नाम किसी देश का आता है, तो वो है जर्मनी। इस देश से जुड़े और भी कई ऐसे रोचक तथ्य हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जर्मनी एक ऐसा देश है, जहां आप हाइवे पर जितनी मर्जी उतनी रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। गाड़ी की रफ्तार को लेकर जर्मनी में कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन यहां बीच रास्ते में अगर आपकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाता है, तो इसे अपराध माना जाएगा। इसके लिए आपको सजा हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। -

जानिए दुनिया के मशहूर शहर के बारे में...

ब्राजील का सैंटोस शहर महान फुटबॉलर पेले के वजह से दुनियाभर में मशहूर है। यह शहर पेले का जन्मस्थान है, लेकिन इस शहर में ऐसी एक और अनोखी चीज है, जो इस शहर को आकर्षण का केंद्र बनाती है। दरअसल, यहां की इमारतें लोगों को काफी आकर्षित करती हैं। अपनी अनोखी बनावट के कारण ये इमारतें चर्चा का विषय बन चुकी हैं।दरअसल, सैंटोस शहर की इमारतें पीसा की मीनार की तरह टेढ़ी हैं। ये इमारतें पिछले काफी समय से ऐसी ही हैं। समय के साथ-साथ इन इमारतों में समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं और ये झुकती भी जा रही हैं। सैंटोस स्काइलाइन करीब 651 इमारतों से बनी हुई है। कुछ इमारतें 5 इंच तक झुकी हैं इसलिए ज्यादा ध्यान में नहीं आती मगर कुछ इमारतें 2 मीटर तक झुकी हुई हैं, जो देखने पर टेढ़ी नजर आती हैं।सबसे खास बात ये है कि सैंटोस शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा इन इमारतों को सुधारने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि उसके मुताबिक ये इमारतें बिल्कुल सुरक्षित हैं।

क्यों टेढ़ी हैं इमारतें?

1950 और 1960 के दशक के दौरान जब ये अपार्टमेंट बन रहें थे, तो आर्किटेक्ट्स ने इन्हें बनाने के लिए सबसे सस्ता तरीका अपनाया। ऐसा कहा जाता है कि खर्चा बचाने के लिए आर्किटेक्ट्स ने इमारतों की नींव गहरी नहीं बनाई। इसकी जगह पर उसने कंक्रीट पैडिंग का इस्तेमाल किया। कंक्रीट की पैडिंग अधिक गहरी नहीं होती है। ये जमीन में कुछ ही मीटर नीचे जाती है। ये इमारतें रेत की 7 मीटर मोटी परत पर बनी हुई हैं, जो चिकनी मिट्टी पर स्थित है। इस वजह से समय के साथ ये इमारतें हर साल झुक रही हैं। हालांकि, इन इमारतों में रह रहे लोगों की शिकायत बिल्डिंग का झुका होना ही नहीं है। इन अपार्टमेंट में बने घरों के दरवाजे और खिड़कियां ठीक तरह से बंद नहीं होती हैं। जमीन भी समतल नहीं है, जिससे लोगों को बहुत समस्या होती है। - नींद का संबंध मस्तिष्क से होता है, अब तक यही माना जाता रहा है कि मस्तिष्क के न्यूरॉन नींद पैदा करते हैं, लेकिन एक स्टडी मुताबिक बिना मस्तिष्क वाली जेलीफिश भी आराम तलब होती है और उसे इंसानों की तरह नींद भी आती है।धरती की प्राचीनतम जीव माने जाने वाली जेलीफिश को इंसानों की ही तरह अपनी नींद से बेहद प्यार होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जेलीफिश की एक प्रजाति कैसीओपा रात भर सोती है, हालांकि नींद का यह प्रक्रिया अन्य इन्वर्टिब्रेट जीवों मसलन कीड़ों और मक्खियों में भी पाई जाती है, लेकिन जेलीफिश जैसे प्राचीनतम जीव का नींद की ओर झुकाव कुछ नया है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बॉयोलॉजिस्ट रवि नाथ के मुताबिक, "ये परिणाम बताते हैं कि जिन जीवों में तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) नहीं भी होता है उन्हें भी नींद की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि नींद एक व्यावहारिक प्रक्रिया है जो प्राचीन जीवों में भी रही होगी।"जेलीफिश पिछले 60 करोड़ सालों से समंदर के भीतर रह रहीं हैं और इन्हें अब तक का प्राचीनतम जीव कहा जाता है। डायनासोर के अवशेष बताते हैं की वे इस धरती पर महज 23 करोड़ साल पुराने थे और वहीं इंसानों के होने के सबूत 3 लाख साल पहले से मिलते हैं। नाथ के मुताबिक "हम अब तक यह नहीं जानते हैं कि क्या नींद जानवरों तक ही सीमित है। " साइंस पत्रिका बॉयोलॉजी में छपे इस अध्ययन में नाथ ने बताया, "नींद एक जेनेटिकली इनकोडेड व्यवहार की स्थिति है। इसमें जीन और तंत्रिका तंत्र के सर्किट आपस में जुड़ते हैं और नींद की अवस्था बनती है। " उन्होंने कहा कि, "किसी जीव में नींद की वास्तविक प्रक्रिया का समझा पाना वाकई मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस नींद की अवस्था को हम जानते हैं वह लंबे समय से पड़े विश्राम की स्थिति के बाद पैदा होती है और ये अन्य जीवों मसलन पौधे, बैक्टीरिया और कवक में अलग होती है। " उन्होंने बताया कि जेलीफिश न्यूरॉन विकसित करने वाले ऐसे पहले जीव हैं जिनमें मस्तिष्क, रीढ़ या तंत्रिका तंत्र की कमी होती है। कैसीओपा जेलीफिश प्रशांत और अंटलाटिक महासागर में पाई जाती हैं, इनकी व्यास 2.5 सेमी तक होती है और इन्हें "अपसाइड-डाउन जेलीफिश" कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र तल के पास उल्टी पड़ी रहती है और इनके टेंटिकल्स ऊपर की ओर रहते हैं।इस स्टडी में देखा गया कि जेलीफिश रात को निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है, दिन के मुकाबले रात में इनके शरीर का मूवमेंट 30 फीसदी तक कम हो जाता है, लेकिन इन्हें अपने शरीर को जगा कर सक्रिय अवस्था में लाने में 5 सेंकड का समय लगता है। हालांकि शोधार्थी अब तक ये नहीं जान पाये हैं कि क्या जेलीफिश को अपनी नींद में सपने भी आते हैं।

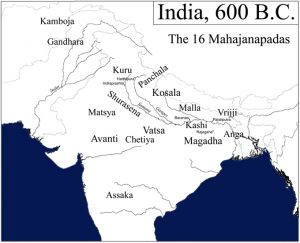

- कोसल एक महाजनपद था। कोसल उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी विश्वविश्रुत नगरी अयोध्या थी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जि़ला, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र शामिल थे। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है।यह जनपद सरयू (गंगा नदी की सहायक नदी) के तटवर्ती प्रदेश में बसा हुआ था। सरयू के किनारे बसी हुई बस्ती का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हो सकता है यही बस्ती आगे चलकर अयोध्या के रूप में विकसित हो गयी। इस उद्धरण में चित्ररथ को इस बस्ती का प्रमुख बताया गया है। शायद इसी व्यक्ति का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है।रामायण-काल में कोसल राज्य की दक्षिणी सीमा पर वेदश्रुति नदी बहती थी। श्री रामचंद्रजी ने अयोध्या से वन के लिए जाते समय गोमती नदी को पार करने के पहले ही कोसल की सीमा को पार कर लिया था । वेदश्रुति तथा गोमती पार करने का उल्लेख अयोध्याकाण्ड में है और तत्पश्चात स्यंदिका या सई नदी को पार करने के पश्चात श्री राम ने पीछे छूटे हुए अनेक जनपदों वाले तथा मनु द्वारा इक्ष्वाकु को दिए गए समृद्धिशाली (कोसल) राज्य की भूमि सीता को दिखाई।माना जाता है कि राजा दशरथ की रानी कौशल्य दक्षिण कोसल (रायपुर-बिलासपुर के जि़ले, छत्तीसगढ़) की राजकन्या थी। कालिदास ने रघुवंश में अयोध्या को उत्तर कोसल की राजधानी कहा है। रामायण-काल में अयोध्या बहुत ही समृद्धिशाली नगरी थी।महाभारत में भीमसेन की दिग्विजय-यात्रा में कोसल-नरेश बृहद्बल की पराजय का उल्लेख है। अंगुत्तरनिकाय के अनुसार बुद्धकाल से पहले कोसल की गणना उत्तर भारत के सोलह जनपदों में थी। इस समय विदेह और कोसल की सीमा पर सदानीरा (गंडकी) नदी बहती थी। बुद्ध के समय कोसल का राजा प्रसेनजित् था जिसने अपनी पुत्री कोसला का विवाह मगध-नरेश बिंबिसार के साथ किया था। काशी का राज्य जो इस समय कोसल के अंतर्गत था, राजकुमारी को दहेज में उसकी प्रसाधन सामग्री के व्यय के लिए दिया गया था। इस समय कोसल की राजधानी श्रावस्ती में थी। अयोध्या का निकटवर्ती उपनगर साकेत बौद्धकाल का प्रसिद्ध नगर था। जातकों में कोसल के एक अन्य नगर सेतव्या का भी उल्लेख है। छठी और पांचवीं शती ईर्पू में कोसल मगध के समान ही शक्तिशाली राज्य था किन्तु धीरे-धीरे मगध का महत्व बढ़ता गया और मौर्य-साम्राज्य की स्थापना के साथ कोसल मगध-साम्राज्य ही का एक भाग बन गया। इसके पश्चात इतिहास में कोसल की जनपद के रूप में अधिक महत्ता नहीं दिखाई देती हालांकि इसका नाम गुप्तकाल तक साहित्य में प्रचलित था।विष्णु पुराण के इस उद्धरण में सम्भवत: गुप्तकाल के पूर्ववर्ती काल में कोसल का अन्य जनपदों के साथ ही देवरक्षित नामक राजा द्वारा शासित होने का वर्णन है। यह दक्षिण कोसल भी हो सकता है। गुप्तसम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में 'कोसलक महेंद्रÓ या कोसल (दक्षिण कोसल) के महेन्द्र का उल्लेख है जिस पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। कुछ विदेशी विद्वानों (सिलवेन लेवी, जीन प्रेज्रीलुस्की) के मत में कोसल आस्ट्रिक भाषा का शब्द है। आस्ट्रिक लोग भारत में द्रविड़ों से भी पूर्व आकर बसे थे ।----

- यष्टिमधु या मुलहठी (लैटिन में Glycyrrhiza glabra) एक प्रसिद्ध और सर्व-सुलभ जड़ी है। स्वाद में मीठी होने के कारण इसे यष्टिमधु कहा जाता है । हिंदी में इसे - मुलहठी , संस्कृत में यष्टीमधु, बंगाली में यष्टिमधु, गुजराती में जेठोमधु, अंग्रेजी में लाहकोरिस रुट, पंजाबी में मुलहठी, अरबी में असलुस्सूस, तेलगु में यष्टिमधुकम, मराठी में जेष्टिमध, फारसी में बिखेमहक।मुलहठी खांसी, जुकाम, उल्टी व पित्त को बंद करती हैं। मुलहठी की अम्लता (लवण) में कभी व क्षतिग्रस्त व्रणों(जख्मों) में सुधार लाता हैं। अम्लोत्तेजक पदार्थ को खाने पर होने वाली पेट की जलन, और दर्द को ठीक करता हैं। पेप्टिक अल्सर तथा इससे होने वाली खून की उल्टी में मुलहठी अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं। मुलहठी का कड़वी औषधियों का स्वाद बदलने के लिये काम में लिया जाता हैं। मुलहठी अंखों के लाभदायक, वीर्यवर्धक, बालों, आवाज सुरीला बनाने वाली, सूजन में लाभकारी हैं। मुलहठी विष, खून की बीमारियों, प्यास और क्षय (टी.बी.) को समाप्त करती हैं।सामान्यतया मुलहठी ऊंचाई वाले स्थानों पर ही होती है । भारत में जम्मू-कश्मीर, देहरादून, सहारनपुर तक इसे लगाने में सफलता मिली है । वैसे बाजार में अरब, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान से आई मुलहठी ही सामान्यतया पाई जाती है । पर ऊंचे स्थानों पर इसकी सफलता ने वनस्पति विज्ञानियों का ध्यान इसे हिमालय की तराई वाले खुश्क स्थानों पर पैदा करने की ओर आकर्षित किया है । बोटानिकल सर्वे ऑफ इण्डिया इस दिशा में मसूरी, देहरादून फ्लोरा में इसे खोजने और उत्पन्न करने की ओर गतिशील है । इसी कारण अब यह विदेशी औषधि नहीं रही ।मुलहठी में मिलावट बहुत पाई जाती है । मुख्य मिलावट वेल्थ ऑफ इण्डिया के वैज्ञानिकों के अनुसार मचूरियन मुलहठी की होती है। एक अन्य जड़ जो काफी मात्रा में इस सूखी औषधि के साथ मिलाई जाती है, व्यापारियों की भाषा में एवस प्रिकेटोरियम (रत्ती, घुमची या गुंजा के मूल व पत्र) कहलाती है ।असली मुलहठी अन्दर से पीली, रेशेदार और हल्की गंध वाली होती है । ताजा मुलहठी में 50 प्रतिशत जल होता है जो सुखाने पर मात्र दस प्रतिशत रह जाता है । इसका प्रधान घटक जिसके कारण यह मीठे स्वाद की होती है, ग्लिसराइजिन होता है जो ग्लिसराइजिक एसिड के रूप में विद्यमान होता है । यह साधारण शक्कर से भी 50 गुना अधिक मीठा होता है । यह संघटक पौधे के उन भागों में नहीं होता जो जमीन के ऊपर होते हैं । विभिन्न प्रजातियों में 2 से 14 प्रतिशत तक की मात्रा इसकी होती है । ग्लिसराइजिन के अतिरिक्त इसमें आएसो लिक्विरिटन (एक प्रकार का ग्लाइकोसाइड स्टेराइड इस्ट्रोजन) (गर्भाशयोत्तेजक हारमोन), ग्लूकोज (लगभग 3.5 प्रतिशत), सुक्रोज (लगभग 3 से 7 प्रतिशत), रेसिन (2 से 4 प्रतिशत), स्टार्च (लगभग 40 प्रतिशत), उडऩशील तेल (0.03 से 0.35 प्रतिशत) आदि रसायन घटक भी होते हैं ।मुलहठी का पीला रंग ग्लाइकोसाइड-आइसोलिक्विरिटन के कारण है । यह 2.2 प्रतिशत की मात्रा में होता है एवं मुख में विद्यमान लार ग्रंथियों को उत्तेजित कर भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक सिद्ध होता है। मुलहठी का उत्पत्ति स्थान अफगान प्रदेश होने के कारण सामान्यतया वहीं की भाषा में इसे रब्बुस्सू नाम से पुकारते हैं ।---

- मजीठ (RUNIA CARDIFOLIA) (मंजिष्ठा) भारत के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। मजीठ के फूलों का रंग सफेद और फल का रंग काला होता है। मजीठ का रस मधुर (मीठा), तीखा और कषैला होता है। मजीठ बेल के पत्ते झाड़ीनुमा होते हैं, जिसकी जड़ें जमीन में दूर-दूर तक फैली होती हैं। इसकी टहनियां कई फुट लंबी, नर्म, खुरदरी और जड़ की तरफ कठोर होती हैं। टहनियों का आंतरिक रंग तोडऩे पर जड़ की तरह ही लाल ही लाल निकलता है। इसकी बेलें अक्सर दूसरे पेड़ों पर सहारा लेकर चढ़ जाती हैं। मजीठ की पत्तियां चारों तरफ लगती हैं, जिसकी 2 छोटी और 2 बड़ी पत्तियां होती हैं। इसके फूल गुच्छों में छोटे-छोटे होते हैं। इसके फल चने के आकार के होते हैं। मजीठ की जड़ लंबी होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मजीठ की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि मजीठ की जड़ में राल, शर्करा, गोन्द, चूने के योग, और रंजक पदार्थ पाए जाते हैं। रंजक पदार्थों में मुख्य रूप से गेरेनसिन, पर्पुरिन, मंजिष्ठिन, अलाजरिन और जेन्थीन मिलते हैं।मजीठ की तासीर गर्म होती है। मजीठ भारी, कडुवी, विष, कफ और सूजननाशक होती है। यह पीलिया (कामला), प्रमेह, खून की खराबी (रक्तविकार), आंख और कान के रोग, कुष्ठ (कोढ़), खूनी दस्त (रक्तातिसार), पेशाब की रुकावट, वात रोग, सफेद दाग, मासिक-धर्म के दोष, चेहरे की झांई, त्वचा के रोग, पथरी, आग से जले घाव में अत्यन्त गुणकारी है।विभिन्न भाषाओं में नाम - हिन्दी, मजीठ, संस्कृत, मंजिष्ठा, मराठी, मंजिष्ठा, गुजराती, मजीठ, बंगाली, मंजिष्ठा, अंग्रेजी-मेडर रूट, लैटिन-रूबिआ कोर्डिफोलिया---

- कुरु, भारत के पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश इसमें शामिल था । इसकी राजधानी आधुनिक दिल्ली (इन्द्रप्रस्थ) थी ।प्राचीन देश कुरु का हिमालय के उत्तर का भाग उत्तर कुरु और हिमालय के दक्षिण का भाग दक्षिण कुरु के नाम से विख्यात था। भागवत के अनुसार युधिष्ठर का राजसूय यज्ञ और श्रीकृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह यहीं हुआ था।महाभारतकाल में हस्तिनापुर कुरु-जनपद की राजधानी थी। महाभारत से ज्ञात होता है कि कुरु की प्राचीन राजधानी खांडवप्रस्थ थी। कुरु-श्रवण नामक व्यक्ति का उल्लेख ऋग्वेद में है। अथर्ववेद संहिता 20,127,8 में कौरव्य या कुरु देश के राजा का उल्लेख है। वहीं वैदिक साहित्य के अनुसार कुरु प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा था। कुरु के पिता का नाम संवरण तथा माता का नाम तपती था। शुभांगी तथा वाहिनी नामक इनकी दो पत्नियां थीं। वाहिनी के पांच पुत्र हुए जिनमें कनिष्ठ का नाम जनमेजय था जिसके वंशज धृतराष्ट्र और पांडु हुए। सामान्यत: धृतराष्ट्र की संतान को ही कौरव संज्ञा दी जाती है, पर कुरु के वंशज कौरव-पांडवों दोनों ही थे। अग्नीध के एक पुत्र का नाम कुरु था जिनकी स्त्री मेरूकन्या प्रसिद्ध है।महाभारत के अनेक वर्णनों से विदित होता है कि कुरुजांगल, कुरु और कुरुक्षेत्र इस विशाल जनपद के तीन मुख्य भाग थे। कुरुजांगल इस प्रदेश के वन्यभाग का नाम था जिसका विस्तार सरस्वती तट पर स्थित काम्यकवन तक था। खांडव वन भी जिसे पांडवों ने जला कर उसके स्थान पर इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया था, इसी जंगली भाग में सम्मिलित था और यह वर्तमान नई दिल्ली के पुराने किले और कुतुब के आसपास रहा होगा।मुख्य कुरु जनपद हस्तिनापुर (जि़ला मेरठ, उप्र) के निकट था। कुरुक्षेत्र की सीमा तैत्तरीय आरण्यक में इस प्रकार है- इसके दक्षिण में खांडव, उत्तर में तूध्र्न और पश्चिम में परिणाह स्थित था। संभव है ये सब विभिन्न वनों के नाम थे। कुरु जनपद में वर्तमान थानेसर, दिल्ली और उत्तरी गंगा द्वाबा (मेरठ-बिजनौर जि़लों के भाग) शामिल थे।पपंचसूदनी नामक ग्रंथ में वर्णित अनुश्रुति के अनुसार इलावंशीय कौरव, मूल रूप से हिमालय के उत्तर में स्थित प्रदेश (या उत्तरकुरु) के रहने वाले थे। कालांतर में उनके भारत में आकर बस जाने के कारण उनका नया निवासस्थान भी कुरु देश ही कहलाने लगा। इसे उनके मूल निवास से भिन्न नाम न देकर कुरु ही कहा गया। केवल उत्तर और दक्षिण शब्द कुरु के पहले जोड़ कर उनकी भिन्नता का निर्देश किया गया।महाभारत में भारतीय कुरु-जनपदों को दक्षिण कुरु कहा गया है और उत्तर-कुरुओं के साथ ही उनका उल्लेेख भी है। अंगुत्तर-निकाय में सोलह महाजनपदों की सूची में कुरु का भी नाम है जिससे इस जनपद की महत्ता का काल बुद्ध तथा उसके पूर्ववर्ती समय तक प्रमाणित होता है।महासुत-सोम-जातक के अनुसार कुरु जनपद का विस्तार तीन सौ कोस था। जातकों में कुरु की राजधानी इन्द्रप्रस्थ में बताई गई है। हत्थिनापुर या हस्तिनापुर का उल्लेख भी जातकों में है। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल के पश्चात और मगध की बढ़ती हुई शक्ति के फलस्वरूप जिसका पूर्ण विकास मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ हुआ, कुरु, जिसकी राजधानी इस्तिनापुर राजा निचक्षु के समय में गंगा में बह गई थी और जिसे छोड़कर इस राजा ने वत्स जनपद में जाकर अपनी राजधानी कौशांबी में बनाई थी, धीरे-धीरे विस्मृति के गर्त में विलीन हो गया। इस तथ्य का ज्ञान जैन उत्तराध्यायन सूत्र से होता है ।----

- "हिमालयन वियाग्रा" के नाम से विख्यात एक बहुमूल्य कैटरपिलर फफूंद जो बड़ी आसानी से मिल जाती थी अब जलवायु परिवर्तन के कारण दुर्लभ होती जा रही है। नपुंसकता से लेकर कैंसर तक के इलाज के लिए इसे बेचा जाता है।इसकी कीमत सोने से तीन गुना ज्यादा है। चीन और नेपाल के लोग फफूंद के लिए होने वाली लड़ाइयों में जान भी गंवाते रहे हैं। वहां इसे "यारचागुंबा" कहा जाता है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसका नाम ओफियोकॉर्डेसेप्स सिनेन्सिस है। वैज्ञानिक रूप से इसके फायदों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन लोग इसे पानी में उबाल कर चाय बनाते हैं या फिर सूप और स्ट्यू में मिलाते हैं। इस्तेमाल करने वालों का मानना है कि इससे नपुंसकता से लेकर कैंसर तक का इलाज हो सकता है। एक अमेरिकी जर्नल में छपी रिपोर्ट प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में कहा गया है, "यह दुनिया के सबसे कीमती जैविक उत्पादों में से एक है। यह इसे जमा करने वाले सैकड़ों हजारों लोगों के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया मुहैया कराती है। "रिसर्चरों के मुताबिक हाल के दशकों में इसकी लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ी है और इसके साथ ही इसकी कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। फिलहाल इसकी कीमत सोने के मुकाबले तीन गुना ज्यादा है। बहुत से लोग यह भी संदेह जताते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा उगाने के चक्कर में तो इसकी कमी नहीं हो गई है। रिसर्चरों ने इस बारे में जानकारी जुटाने के लिए बहुत से किसानों, संग्राहकों और व्यापारियों से इस बारे में बातचीत की। उन्होंने पुराने साइंस जर्नलों को भी खंगाला और नेपाल, भूटान, भारत और चीन के 800 से ज्यादा लोगों से बात की ताकि समझ सकें कि आखिर इसकी कमी की क्या वजह है।मौसमी बदलाव, भौगोलिक कारक और पर्यावरण की परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है, "चार देशों से पिछले दो दशकों के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि पूरे इलाके में इस फफूंद में कमी आई है। "शंकु के आकार वाली यह फफूंद केवल 11 हजार 500 फीट या उससे ऊपर के इलाकों में मिलती है। परजीवी फफूंद कैटरपिलर पर खुद को स्थापित करने के बाद इसे धीरे-धीरे मार देती है और खुद फैल जाती है। विकसित होने के लिए इसे एक खास जलवायु की जरूरत होती है जो बेहद ठंडा होना चाहिए यानी तापमान शून्य डिग्री से नीचे। इसके साथ ही मिट्टी स्थायी रूप से जमी नहीं होनी चाहिए।रिसर्चरों ने यह भी देखा कि तिब्बती पठारों में मौसम गर्म होने की स्थिति में इस फफूंद का फैलाव ऊपर के ठंडे इलाकों की तरफ नहीं हुआ। रिसर्चरों का कहना है कि इसका मतलब साफ है कि अगर हिमालयी क्षेत्र में मौसम गर्म होता रहा तो यह ऊपर के इलाकों की तरफ नहीं जाएगी। ऐसे में उन लोगों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ेगा जो इसी फफूंद से होने वाली कमाई पर निर्भर हैं।----

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)