- Home

- ज्ञान विज्ञान

- मथुरा (उप्र) . मथुरा जिले के जोधपुर झाल में हाल में किये गए एक सर्वेक्षण के दौरान आर्द्रभूमि पर निर्भर 72 प्रजातियों और 11 लुप्तप्राय प्रजातियों के लगभग 1,500 पक्षी देखे गए हैं। विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी। आगरा स्थित जैव विविधता अनुसंधान एवं विकास समिति (एक गैर-सरकारी संगठन) के पारिस्थितिकीविद् डॉ. के.पी. सिंह के अनुसार, जोधपुर झाल आर्द्रभूमि में 50 से अधिक प्रजातियों के हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। उन्होंने बताया, "ये पक्षी मध्य एशियाई मार्ग से होकर लगभग 9,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आर्द्रभूमि और शहर के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचते हैं। इस मार्ग में यूरोप और एशिया के लगभग 30 देश शामिल हैं।" उन्होंने कहा, "अलास्का से ब्लूथ्रोट, साइबेरिया से कॉमन पोचार्ड, मंगोलिया से बार-हेडेड गूज और उत्तरी चीन से ग्रे-हेडेड लैपविंग जैसे पक्षी पहले ही आर्द्रभूमि में आ चुके हैं।" डॉ. सिंह ने बताया कि इन विभिन्न पक्षियों को मध्य एशियाई मार्ग के विभिन्न हिस्सों से शहर तक पहुंचने में 30-50 दिन लगते हैं। उन्होंने कहा, "प्रवासन उनके जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोचक तथ्य यह है कि प्रवास के दौरान प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी) के पीछे द्वितीयक उपभोक्ता (छोटे जानवरों को खाने वाले पक्षी) आते हैं।" डॉ. सिंह ने 18 जनवरी को जोधपुर झाल में जैव विविधता अनुसंधान एवं विकास समिति, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा आयोजित 'वेटलैंड्स इंटरनेशनल की एशियाई जलपक्षी गणना-2026' का हवाला देते हुए बताया कि इस गणना में 72 आर्द्रभूमि-आश्रित प्रजातियों और 11 लुप्तप्राय प्रजातियों के कुल 1493 पक्षियों की पहचान की गई। डॉ. सिंह और वन अधिकारी अमित दिवाकर के नेतृत्व में 8 विशेषज्ञों के एक दल ने आर्द्रभूमि का सर्वेक्षण करने के लिए आसपास की नहरों सहित 80 हेक्टेयर क्षेत्र में तीन घंटे से अधिक का समय लगा। आर्द्रभूमि-आश्रित पक्षियों में से 32 प्रवासी प्रजातियों के रूप में और 40 स्थानीय प्रजातियों के रूप में पहचाने गए। सिंह ने बताया कि 184 कॉमन टील, 387 बार-हेडेड गूज और 249 नॉर्दर्न पिंटेल (जो कि संख्या में सबसे अधिक है) के साथ-साथ गैडवाल, यूरेशियन विजन, नॉर्दर्न शोवेलर, पाइड एवोसेट, लिटिल स्टिंट, टैमरिन स्टिंट, सैंडपाइपर, वैगटेल, ब्लैक-विंग्ड स्टिल्ट, पर्पल स्वैम्प हेन और कॉमन स्नाइप भी पाए गए। डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि जोधपुर झाल आर्द्रभूमि में जलीय वनस्पति के भीतर विभिन्न जल गहराई वाले नए सूक्ष्म पर्यावास विकसित करके पर्यावास क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, आर्द्रभूमि पर निर्भर प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है। आगरा के मुख्य वन संरक्षक अनिल पटेल ने कहा कि वन विभाग की निरंतर निगरानी और संरक्षण के कारण प्रवासी पक्षियों पर खतरा कम हुआ है, जिससे उनकी आमद में वृद्धि हुई है।

- लंदन/ मानव शरीर में मौजूद 24 घंटे की जैविक घड़ी चुपचाप यह समन्वय करती है कि हम कब सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और आराम करते हैं। यह आंतरिक समय प्रबंधन प्रणाली अंगों और हार्मोन को तालमेल बैठाकर काम करने में मदद करती है। हालांकि, जब जैविक घड़ी अव्यवस्थित हो जाती है, तो इसके प्रभाव खराब गुणवत्ता वाली नींद से कहीं अधिक व्यापक हो सकते हैं और ढलती उम्र में दिमागी सेहत में गिरावट का कारण भी बन सकते हैं। साल 2025 में 79 वर्ष की औसत आयु वाले दो हजार से अधिक बुजुर्गों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों की जैविक घड़ी अधिक व्यवस्थित होती है, उनके डिमेंशिया की चपेट में आने का जोखिम लगभग 50 फीसदी तक घट जाता है।क्यों अहम है जैविक घड़ी------जैविक घड़ी सोने का समय, हार्मोन का उत्पादन, हृदयगति और शरीर का तापमान सहित कई अन्य दैनिक शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। अव्यवस्थित जैविक घड़ी को अक्सर नींद की खराब गुणवत्ता से जोड़ा जाता है। विभिन्न अध्ययनों में खराब गुणवत्ता वाली नींद का डिमेंशिया और दिल की बीमारियों के बढ़ते जोखिम से सीधा संबंध पाया गया है। साल 2025 में किए गए अध्ययन में प्रतिभागियों की दिल की सेहत और रक्तचाप का भी विश्लेषण किया गया, जो अन्य कारकों के साथ-साथ नींद की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। हालांकि, इसमें ‘स्लीप एपनिया' की समस्या पर गौर नहीं किया गया। ‘स्लीप एपनिया' एक सामान्य स्थिति है, जिसमें सोते समय श्वास प्रक्रिया लगातार बाधित होती रहती है, जिससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। ‘स्लीप एपनिया' और डिमेंशिया के जोखिम के बीच संबंध बहस का सबब रहे हैं, क्योंकि इस समस्या के शिकार ज्यादातर लोगों में डिमेंशिया का खतरा बढ़ाने वाले अन्य कारक, मसलन-मोटापा, मधुमेह, धूम्रपान, शराब का सेवन, आदि पहले से ही मौजूद होते हैं।शारीरिक निष्क्रियता घातक------नये अध्ययन से पता चलता है कि नींद में खलल से उपजने वाली थकान से पैदा शारीरिक निष्क्रियता को दूर करना ढलती उम्र में दिमाग को दुरुस्त रखने का कारगर तरीका हो सकता है। दरअसल, शारीरिक सक्रियता बढ़ाने से न सिर्फ वजन नियंत्रित रखने और मोटापा घटाने में मदद मिलती है, बल्कि नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं में क्षरण की गति भी धीमी हो जाती है। अव्यवस्थित जैविक घड़ी और डिमेंशिया के बीच संबंधों के पीछे प्रतिरक्षा तंत्र का भी हाथ हो सकता है। विभिन्न अध्ययनों में देखा गया है कि व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता उसकी नींद की गुणवत्ता और जैविक घड़ी दोनों से प्रभावित होती है तथा यह हृदयरोग और दिमागी सेहत में गिरावट का खतरा निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि नींद की खराब गुणवत्ता याददाश्त, तर्क शक्ति, एक साथ कई काम करने की क्षमता और एकाग्रता में कमी का कारण भी बनती है। एक अन्य अवधारणा यह है कि अच्छी नींद मस्तिष्क से जहरीले प्रोटीन को हटाने की प्रक्रिया को तेज करती है, जिसमें एमिलॉयड के थक्के भी शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न अध्ययनों में अल्जाइमर का खतरा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।नींद की गोलियां कितनी कारगर------अच्छी नींद की चाह में कई लोग अनिद्रा से छुटकारा दिलाने का दावा करने वाली दवाओं का भी सेवन करते हैं। लेकिन बेंजोडायजेपाइन जैसी नींद की दवाओं को डिमेंशिया का जोखिम बढ़ाने के लिए जिम्मेदार पाया गया है। वहीं, मेलाटोनिन जैसी गोलियां वयस्कों में नींद की गुणवत्ता में सुधार लाने में कुछ खास कारगर नहीं मिली हैं।रोज 30 मिनट व्यायाम जरूरी------रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम, खासकर खुले वातावरण में और दोपहर से पहले, जैविक घड़ी को व्यवस्थित रखने और डिमेंशिया का जोखिम घटाने में मददगार साबित हो सकता है। पार्क में चहलकदमी और ध्यान लगाना दिमागी सेहत को दुरुस्त रखने के सबसे आसान और कारगर तरीकों में शामिल है। (

- दिल्ली समेत देशभर के कई बड़े शहरों में इन दिनों प्रदूषण अपने चरम पर है। इस बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग घरों के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग इसी के साथ-साथ इंडोर प्लांट्स पर भी भरोसा कर रहे हैं। अक्सर यह माना जाता है कि घर में पौधे लगाने से कमरे का वातावरण साफ रहता है और AQI में भी सुधार होता है। लेकिन शोध क्या कहते हैं इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए।1989 में नासा (NASA) की एक प्रसिद्ध स्टडी ने बताया था कि स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और पीस लिली जैसे पौधे हवा से बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे जहरीले रसायनों को हटाने में सक्षम हैं। हालांकि, हालिया शोध यह स्पष्ट करते हैं कि एक सामान्य आकार के कमरे की हवा को पूरी तरह शुद्ध करने के लिए आपको जंगल की तरह बहुत सारे पौधों की आवश्यकता होगी।वास्तव में पौधे हवा से प्रदूषकों को सोखते तो हैं, लेकिन उनकी गति एयर प्यूरीफायर के मुकाबले काफी धीमी होती है। हालांकि इंडोर प्लांट्स घर में नमी बनाए रखने, ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा बढ़ाने और मानसिक तनाव को कम करने में अच्छी भूमिका निभाते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से श्वसन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मगर ये इंडोर प्लांट्स कमरे का प्रदूषण कम करने में उतने कारगर नहीं है, जितना लोग मानते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।क्या कहते हैं आधुनिक शोध और नतीजे?वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे कमरों में रखे दो-चार पौधे हवा के PM 2.5 कणों को पूरी तरह साफ नहीं कर सकते। एक स्टडी के मुताबिक, एक वर्ग मीटर हवा को शुद्ध करने के लिए कम से कम 10 से 1000 पौधों की जरूरत पड़ेगी। यानी 7 वर्ग मीटर के छोटे से कमरे की हवा साफ करने के लिए आपको 100 से अधिक पौधे लगाने होंगे, जो व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव है। इसलिए, पौधों को एयर प्यूरीफायर का विकल्प मानना एक गलतफहमी है।सुंदरता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंदइसका मतलब यह कतई नहीं है कि घर में पौधे नहीं लगाने चाहिए। इंडोर प्लांट्स के कई अन्य लाभ हैं, ये कुछ हद तक VOCs (वाष्पशील कार्बनिक यौगिक) और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, हरा-भरा वातावरण घर की सुंदरता बढ़ाता है और तनाव के स्तर को कम करने में सहायक होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से, पौधों के सानिध्य में रहने से व्यक्ति अधिक शांत और केंद्रित महसूस करता है।वेंटिलेशन और एयर प्यूरीफायर का महत्वशुद्ध हवा के लिए केवल पौधों पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। शोध बताते हैं कि प्राकृतिक वेंटिलेशन (खिड़की-दरवाजे खोलना) पौधों की तुलना में हवा को कहीं अधिक तेजी से बदलता है। अगर बाहर प्रदूषण बहुत अधिक है, तो HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर ही सबसे प्रभावी समाधान हैं। पौधे इस प्रक्रिया में केवल 'संपूरक' की भूमिका निभा सकते हैं। वे हवा को तरोताजा महसूस कराते हैं, लेकिन वे धूल और सूक्ष्म कणों के फिल्टर नहीं हैं।संतुलन बनाना है जरूरीइंडोर प्लांट्स प्रकृति से जुड़ने और घर के भीतर की आर्द्रता को संतुलित रखने का एक शानदार तरीका हैं। वे जहरीली गैसों को बहुत धीमी गति से सोखते हैं, इसलिए उन्हें सजावट और मानसिक शांति के लिए लगाएं। गंभीर प्रदूषण से बचने के लिए तकनीकी समाधान और मास्क का ही उपयोग करें। ध्यान रखें, एक या दो पौधों से कमरे का AQI रातों-रात नहीं सुधरेगा, लेकिन आपका मूड जरूर बेहतर हो जाएगा।--

- पुणे (महाराष्ट्र). पुणे स्थित एक खगोल भौतिकी संस्थान के दो शोधकर्ताओं ने अब तक देखी गई सबसे दूरस्थ सर्पिल आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है, जो उस समय से अस्तित्व में है जब ब्रह्मांड केवल 1.5 अरब वर्ष पुराना था। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह खोज इस प्रमाण को और पुष्ट करती है कि शुरुआती चरण का ब्रह्मांड पहले की धारणा से कहीं अधिक विकसित था। शोधकर्ताओं ने कहा कि हिमालय की एक नदी के नाम पर ‘अलकनंदा' नाम दी गई ये भव्य सर्पिल आकाशगंगा, इस मौजूदा सिद्धांत को चुनौती देती है कि प्रारंभिक जटिल आकाशगंगा संरचनाओं का निर्माण कैसे हुआ। एक शोधकर्ता ने कहा, ‘‘इतनी सुगठित सर्पिल आकाशगंगा का पता लगना अप्रत्याशित है। इससे पता चलता है कि परिष्कृत संरचनाएं हमारी सोच से कहीं पहले ही बन रही थीं।'' उन्होंने कहा कि ‘अलकनंदा' उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु का केवल 10 प्रतिशत था, फिर भी यह आकाशगंगा के समान ही प्रतीत होती है। ये निष्कर्ष यूरोपीय पत्रिका ‘एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स' में प्रकाशित हुए हैं।अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ‘जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप' (जेडब्लूएसटी) का उपयोग करते हुए, पुणे के शोधकर्ता राशि जैन और योगेश वाडेकर ने इस आकाशगंगा की पहचान की है। जैन ने कहा, “अलकनंदा का रेडशिफ्ट लगभग 4 है, जिसका अर्थ है कि उसकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 12 अरब वर्षों से अधिक का समय तय करके आई है।” ‘रेड शिफ्ट' एक खगोलीय शब्दावली है। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई तारा, आकाशगंगा या खगोलीय वस्तु हमसे दूर जा रही होती है, तो उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगें खिंचकर लंबी हो जाती हैं। इससे प्रकाश का रंग लाल (रेड) दिशा की ओर खिसक जाता है। इसी घटना को ‘रेडशिफ्ट' कहा जाता है।

- नयी दिल्ली. गर्भावस्था की शुरुआत को समझने के लिए किए गए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के एक अध्ययन के दौरान एक “जेनेटिक स्विच” के बारे में पता चला है, जिसकी मदद से भ्रूण गर्भाशय की झिल्ली पर चिपक जाता है और फिर गर्भधारण संभव होता है। गर्भावस्था की शुरुआत के लिए भ्रूण का पहले महिला के गर्भाशय की झिल्ली से जुड़ना और उसमें समाहित होना आवश्यक होता है। लेकिन यह प्रक्रिया कैसे होती है, यह एक रहस्य बना हुआ था। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ‘सेल डेथ डिस्कवरी' में प्रकाशित अध्ययन में भ्रूण प्रतिरोपण को नियंत्रित करने वाले एक मौलिक “जैविक स्विच” का खुलासा किया है। यह अध्ययन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संस्थान (आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच), मुंबई; बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी, और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस), बेंगलुरु के बीच सहयोग से किया गया। इस अध्ययन आणविक जीवविज्ञान, जीनोमिक्स और गणितीय मॉडलिंग के विशेषज्ञों ने सहयोग किया। आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच के वैज्ञानिक और अध्ययन के लेखक डॉ. दीपक मोदी ने बताया कि इससे पता चला कि दो जीन हॉक्सा10 और ट्विस्ट2 सही समय पर गर्भाशय की झिल्ली पर एक छोटी सी जगह को खोलने या बंद करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि गर्भाशय की आंतरिक परत किसी किले की दीवार की तरह होती है। उन्होंने कहा कि यह मजबूत, सुरक्षात्मक और सामान्यतः किसी भी चीज के प्रवेश को रोकने के लिए बंद हो जाती है। इस अध्ययन की प्रमुख लेखिका नैन्सी अशरी ने बताया कि प्रतिरोपण की प्रक्रिया के सफल होने के लिए, इस परत को भ्रूण के आगमन के स्थान पर एक छोटा सा द्वार खोलना होता है। अध्ययन में पता चला कि हॉक्सा 10 जीन गर्भाशय की झिल्ली को बंद और सुरक्षित रखता है।आईआईएस, बेंगलुरु के डॉ. मोहित जॉली ने कहा, “लेकिन जब भ्रूण झिल्ली में प्रवेश कर जाता है, तो हॉक्सा10 उस स्थान पर अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। इस छोटे 'स्विच-ऑफ' के बाद एक अन्य जीन ट्विस्ट2 का काम आता है। ट्विस्ट2 की सक्रियता के कारण गर्भाशय कोशिकाएं नरम और लचीली बनकर एक छेद खोलती हैं ताकि कोशिकाएं अपनी जगह से थोड़ी हिलकर भ्रूण को अंदर जाने दें।” अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि इस प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद गर्भवास्था शुरू हो जाती है।इस प्रक्रिया का अध्ययन चूहों, बंदरों और मानव कोशिकाओं में किया गया, और पाया गया कि यह हॉक्सा10 और ट्विस्ट2 स्विच सभी प्रजातियों में होता है। आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच की निदेशक डॉ. गीतांजलि सचदेवा ने कहा, “इस जैविक बदलाव को समझने से यह स्पष्ट होगा कि कुछ महिलाओं को भ्रूण के स्वस्थ होने के बावजूद बार-बार गर्भधारण करने में क्यों विफल होना पड़ता है।” डॉ. सचदेवा ने कहा कि यदि गर्भाशय की झिल्ली बहुत कम खुलती है, तो भ्रूण अंदर नहीं जा सकता; यदि यह बहुत अधिक खुलती है, तो गर्भावस्था कायम नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि हॉक्सा10 और ट्विस्ट2 के बीच संतुलन को नियंत्रित करने से भविष्य में आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) की सफलता दर में सुधार हो सकता है।

-

सुरक्षित वित्तीय भविष्य (Financial Future) के लिए अपने पैसों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना आवश्यक है। वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वह है लोन-से-इनकम रेश्यो (डीटीआई)( Debt to income ratio)। यह समझना कि डीटीआई (DTI) क्या है और इसकी गणना कैसे करें, आपको सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

लोन-से-इनकम रेश्यो (DTI) क्या है?

डीटीआई, या लोन-से-इनकम रेश्यो, (Debt to income ratio) एक वित्तीय मीट्रिक है जो आपके मासिक लोन भुगतान की तुलना आपकी मासिक इनकम से करता है। यह आपके लोन दायित्वों को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करते समय ऋणदाताओं द्वारा अक्सर इसका उपयोग किया जाता है। डीटीआई (DTI) को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और यह व्यक्तियों और ऋणदाताओं दोनों को आपकी वित्तीय स्थिरता (Financial stability) का आकलन करने में मदद करता है।

डीटीआई (DTI) क्यों मायने रखता है?

उधार संबंधी निर्णय: ऋणदाता आपके डीटीआई (DTI) का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि आप ऋण के योग्य उधारकर्ता हैं या नहीं। उच्च डीटीआई यह संकेत दे सकता है कि आपकी इनकम की तुलना में आप पर बहुत अधिक कर्ज है, जिससे आप जोखिम उधारकर्ता (High Risk Borrower) बन सकते हैं।बजट बनाना: लोगों के लिए, डीटीआई (DTI) बजट बनाने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा लोन भुगतान के लिए आवंटित किया गया है, जिससे आप अतिरिक्त लोन लेने के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।वित्तीय स्थिरता: कम डीटीआई (DTI) से पता चलता है कि आपकी इनकम और लोन के बीच एक स्वस्थ संतुलन है, जो वित्तीय स्थिरता (Financial Stability) और मानसिक शांति में योगदान देता है।

डीटीआई (DTI) की गणना कैसे करें?

आपके लोन-से-इनकम रेश्यो (Debt to income ratio) की गणना में एक मौलिक सूत्र शामिल है:

डीटीआई = (कुल मासिक लोन भुगतान / सकल मासिक इनकम) x 100

आपके DTI की गणना करने के लिए मार्गदर्शिका यहां दी गई है:

अपना मासिक लोन भुगतान जोड़ें:

अपने सभी आवर्ती मासिक लोन जैसे किराया, कार लोन, क्रेडिट कार्ड भुगतान, शिक्षा लोन और आपके किसी भी अन्य लोन को शामिल करें। उपयोगिताओं, किराने का सामान और बीमा प्रीमियम जैसे खर्चों को बाहर रखें।

अपनी सकल मासिक इनकम निर्धारित करें:

इसमें सभी स्रोतों से आपकी कर-पूर्व मासिक इनकम (Pre-tax monthly income) शामिल होनी चाहिए, जैसे आपका वेतन, फ्रीलांस कार्य, किराये की इनकम, और आपको प्राप्त होने वाली कोई अन्य नियमित इनकम।

फॉर्मूला इस्तेमाल करें:

अपने कुल मासिक लोन भुगतान को अपनी सकल मासिक इनकम से विभाजित करें और अपना डीटीआई (DTI) प्रतिशत प्राप्त करने के लिए परिणाम को 100 से गुणा करें।

अपने डीटीआई को समझें

आपका DTI तीन श्रेणियों में से एक में आ सकता है:

डीटीआई (20% से कम): यह बताता है कि आपके पास एक स्वस्थ वित्तीय संतुलन (Financial Stability) है, आपकी अधिकांश इनकम बचत और विवेकाधीन खर्च के लिए उपलब्ध है।मध्यम डीटीआई (20-36%): एक मध्यम डीटीआई से पता चलता है कि आपकी इनकम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोन भुगतान के लिए आवंटित किया गया है लेकिन फिर भी प्रबंधनीय है। ऋणदाता आमतौर पर इस स्तर को स्वीकार्य मानते हैं।उच्च डीटीआई (36% से ऊपर): एक उच्च डीटीआई (DTI) उधारदाताओं के लिए चिंताएं बढ़ा सकता है और संकेत दे सकता है कि आप पर बहुत अधिक लोन हो सकता है। यदि आप स्वयं को इस श्रेणी में पाते हैं तो अपना डीटीआई (DTI) कम करना आवश्यक है।

अपने डीटीआई का प्रबंधन करें

यदि आपका डीटीआई (DTI) अधिक है और आप इसे सुधारना चाहते हैं, तो इन रणनीतियों पर विचार करें:

इनकम बढ़ाएँ: अतिरिक्त इनकम के अवसरों की तलाश करें, जैसे पार्ट टाइम नौकरी या फ्रीलांसिंग।लोन कम करें: अधिक ब्याज वाले लोन्स को तेज़ी से चुकाने की योजना बनाएं।

खर्चों में कटौती करें: अपने खर्चों को कम करने के तरीकों के बारे में विचार करें।

निष्कर्ष

अपने लोन-से-इनकम रेश्यो (Debt to income ratio) को समझना वित्तीय साक्षरता का एक मूलभूत पहलू है। यह न केवल लोन देने के निर्णयों को प्रभावित करता है बल्कि आपको स्वस्थ वित्तीय जीवन बनाए रखने में भी मदद करता है। अपने डीटीआई (DTI) की गणना करके और इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करके, आप अधिक सुरक्षित वित्तीय भविष्य (Financial future) की दिशा में काम कर सकते हैं और नए लोन लेने के बारे में निर्णय ले सकते हैं।

- केप केनावेरल (अमेरिका). अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर ‘पर्सिवरेंस' ने एक सूखी नदी की धारा में चट्टानें खोज निकाली हैं जिनमें प्राचीन सूक्ष्म जीवन के संभावित संकेत हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ‘पर्सिवरेंस' द्वारा वहां एकत्र किए गए नमूनों का पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में गहन विश्लेषण जरूरी है। वर्ष 2021 से मंगल ग्रह पर घूम रहा यह रोवर सीधे तौर पर जीवन का पता नहीं लगा सकता। इसके बजाय, यह चट्टानों और नलियों में छेद करने के लिए एक ड्रिल लेकर चलता है ताकि अरबों साल पहले जीवन के लिए सबसे उपयुक्त माने गए स्थानों से एकत्र किए गए नमूनों को रखा जा सके। नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने की प्रतीक्षा है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो नासा द्वारा सस्ते, त्वरित विकल्पों की तलाश के कारण रोक दी गई है। दो वैज्ञानिकों एसईटीआई संस्थान के जेनिस बिशप और मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय के मारियो पेरेंटे ने इसे एक "रोमांचक खोज" बताते हुए कहा कि इसके लिए गैर-जैविक प्रक्रियाएं जिम्मेदार हो सकती हैं। स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय के प्रमुख शोधकर्ता जोएल ह्यूरोविट्ज़ ने कहा, "यही कारण है कि हम यह नहीं कह सकते कि यह जीवन का सकारात्मक प्रमाण है।"

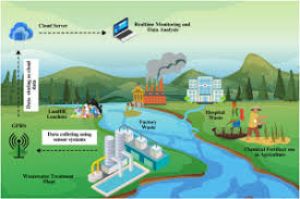

- गुवाहाटी. आईआईटी-गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले जल प्रदूषकों का तुरंत पता लगाने के लिए दूध प्रोटीन और थाइमिन से नैनोसेंसर विकसित किया है। संस्थान ने सोमवार को यह जानकारी दी। कार्बन डॉट्स और पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके, यह सेंसर 10 सेकंड से भी कम समय में पारे और हानिकारक एंटीबायोटिक संदूषणों का पता लगा सकता है। संस्थान ने एक बयान में कहा कि तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधियों और दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण जल संदूषण एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिससे दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है।टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवाओं का एक वर्ग है, जिसका उपयोग आमतौर पर निमोनिया और श्वसन संक्रमण के लिए किया जाता है। यदि इसका उचित निपटान नहीं किया जाता है, तो यह आसानी से पर्यावरण में प्रवेश कर सकता है और पानी को दूषित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एंटीबायोटिक प्रतिरोध और अन्य स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं। इसी प्रकार, पारा, अपने कार्बनिक रूप में, कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार, हृदय रोग और अन्य जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है। जल गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य, दोनों की रक्षा के लिए इन प्रदूषकों का सटीक और शीघ्रता से पता लगाना आवश्यक है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए, आईआईटी-गुवाहाटी की शोध टीम ने नैनोसेंसर बनाया है, जो एक मीटर के कुछ अरबवें हिस्से के आकार के अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों से बना एक सेंसर है।यह सेंसर कार्बन डॉट्स का उपयोग करता है, जो पराबैंगनी प्रकाश में चमकते हैं। इसमें कहा गया है कि पारा या टेट्रासाइक्लिन जैसे हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति में, इन कार्बन डॉट्स की चमक मंद हो जाती है, जिससे संदूषण का त्वरित और स्पष्ट संकेत मिलता है। आईआईटी-गुवाहाटी ने कहा कि इसकी बहुमुखी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए, शोधकर्ताओं ने सेंसर का परीक्षण विभिन्न वातावरणों- जैसे नल और नदी के पानी, दूध, मूत्र और सीरम के नमूनों में किया है। यह शोध प्रयोगशाला स्तर पर है और निष्कर्षों का आगे सत्यापन किया जाना बाकी है।

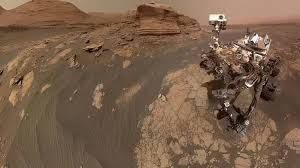

- मंगल ग्रह हमेशा अपने रहस्यों से वैज्ञानिकों को हैरान करता रहता है. इस बार भी ऐसा ही हुआ है. नासा के क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर डायनासोर के अंडे वाले निशान मिले हैं. दरअसल, ये निशान वहां की चट्टानों पर हैं. चट्टानें डायनासोर के अंडे जैसी दिखती हैं. क्यूरियोसिटी रोवर की इस खोज ने वैज्ञानिकों की जिज्ञासा बढ़ा दी है.यह खोज माउंट शार्प की ढलानों पर गेडिज वैलिस रिज के ‘द बॉक्सवर्क्स’ (The Boxworks) नामक इलाके में हुई है. मंगल की इन चट्टानों में नसों जैसी दरारें और लकीरें हैं, जो इस ग्रह की अतीत की याद दिलाती है, जब यहां पर कभी नदियां और झीलें बहती थीं. इनकी परतदार संरचना और उभरी हुई आकृतियां यह संकेत देती हैं कि यहां कभी नमी थी, जो धीरे-धीरे सूख गई.वैज्ञानिक कैसे कर रहे हैं इसकी जांच?दरअसल, क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने हाईटेक उपकरणों के साथ मंगल की सतह की गहन जांच कर रहा है. Mastcam से इलाके की तस्वीरें ली जा रही हैं. वहीं, केमकैम (ChemCam) चट्टानों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण कर रहा है. इसके अलावा सतह की सूक्ष्म बनावट को कैद करने के लिए MAHLI और APXS जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा रहा है.खास बात यह है कि वैज्ञानिक इन बक्सेनुमा चट्टानों की तुलना पृथ्वी पर हाइड्रोथर्मल प्रक्रियाओं से कर रहे हैं, जहां गर्म पानी और खनिजों की गतिविधि से अनोखी संरचनाएं बनती हैं. इससे मंगल ग्रह के प्राचीन इतिहास का पता चलता है.इस मिशन का अगला चरण क्या होगा?नासा का क्यूरियोसिटी रोवर फिलहाल यहीं रुकेगा और नसों और दरारों का विश्लेषण करेगा. इसके बाद यह कुकेनान की तरफ बढ़ेगा, जहां और ज्यादा परतदार चट्टानें दिखाई दे सकते हैं. क्यूरियोसिटी रोवर का हर कदम वैज्ञानिकों की इस तस्वीर को और पुख्ता करता है कि प्राचीन मंगल ग्रह का विकास कैसे हुआ. रोवर की यह खोज अतीत में जीवन की संभावना के बारे में नए सवालों को जन्म देती हैं. क्या इन चट्टानों को आकार देने वाले तरल पदार्थों ने कभी सूक्ष्मजीवों का पोषण किया होगा? फिलहाल जवाब पत्थर में ही कैद है.

- सोशल मीडिया के दौर में आए दिन कुछ न कुछ नया ट्रेंड आता रहता है। वर्तमान समय की बात करें तो आज-कल माचा टी के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब, फेसबुक समेत हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका क्रेज दिख रहा है। सिलेब्स भी इसे पीना काफी पसंद करते हैं। जापान की ये चाय भारत में भी लोगों को काफी पसंद आ रही है, क्योंकि ये काफी हेल्दी होती है, और सेहत को दुरुस्त करने में भी मददगार रहती है। इस चाय में तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो सेहत और त्वचा दोनों के लिए फायदेमंद हैं। इसी के चलते हम आपको यहां तीन प्रकार से माचा टी बनाने की रेसिपी बताएंगे, ताकि आप घर पर आसान विधि से इसे तैयार कर पाएं।क्लासिक माचा टीइसे बनाने के लिए आपको 1/2 छोटा चम्मच माचा पाउडर और 60-100 ml गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी।विधिक्लासिक माचा टी बनाना काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले माचा पाउडर को कप या कटोरी में छान लें ताकि गांठें न रहें। इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी एड करें। अब इसे चम्मच की मदद से W के आकार में फेंटे। ऐसे फेंटने से इसमें झाग बन जाएगा। जब झाग बन जाए तो ये तैयार है, अब आप इसे पी सकते हैं।माचा लाटेमाचा लाटे बनाने के लिए आपको 1/2 छोटा चम्मच माचा पाउडर, 30 ml गर्म पानी, 150 ml गर्म दूध और स्वादानुसार शहद या मेपल सिरप की जरूरत पड़ेगी।विधियदि आपको दूध वाली माचा टी पसंद है तो इसके लिए पहले थोड़े से माचा पाउडर को गर्म पानी में घोलें और अच्छी तरह फेंटें। इसके बाद गर्म दूध को फेंटकर उसमें झाग बना लें। अब एक कप में पहले माचा टी डालें और फिर उसके बाद दूध डालें। इसके बाद इसके ऊपर दूध का झाग भी डाल दें। सबसे आखिर में इसमें थोड़ा माचा पाउडर छिड़क दें।आइस्ड माचा टीइसे बनाने के लिए आपको 1/2 छोटा चम्मच माचा पाउडर, 60 ml गुनगुना पानी, 1 कप ठंडा पानी या दूध, बर्फ के टुकड़े और शहद की जरूरत पड़ेगी।विधिइसे बनाना भी काफी आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो माचा पाउडर को गुनगुने पानी में घोल लें। यानि कि सबसे क्लासिक माचा टी बना लें। इसके बाद एक गिलास में बर्फ डालें, फिर क्लासिक माचा टी डालें। सभी चीजों को मिक्स करें और फिर ठंडा ही परोसें।

- घर की बालकनी में कुछ पौधे जो जरूर लगाने चाहिए उनमे से एक है करी पत्ता यानी मीठी नीम। करी पत्ते का इस्तेमाल वैसे तो सांभर, चटनी में तड़के के लिए किया जाता है। लेकिन इसे खाने के काफी सारे फायदे भी हैं। अगर रोजाना करी पत्ता के कुछ पत्तों को चबाया जाए तो ये डाइजेशन को सही करने से लेकर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने और लिवर को डिटॉक्स करने का काम भी करते हैं। इसलिए काफी सारे लोग घर में करी पत्ते का पौधा लगाते हैं। लेकिन कई बार ये पौधा घना नहीं होता और इसमे पत्तियां बहुत कम निकलती है। अगर आपके साथ ही ये दिक्कत रहती है तो जान लें करी पत्ते के पौधे को घना बनाने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक।करी पत्ते के पौधे को घना और पत्तेदार बनाने की ट्रिककरी पत्ते को लंबा ना होने देंकरी पत्ते का पौधा अगर आपका लंबा हो रहा है तो सबसे पहले तो उसके तने को बीच से काट दें। इससे तने के छोर से दो भाग हो जाएंगे और नई पत्तियों का कनखा वहां से फूटेगा। इसके अलावा पौधे के जिस तने पर तीन टहनियां निकल रही हों, उसे भी काट दें। इससे करी पत्ते में और ज्यादा टहनियां निकलना शुरू हो जाएंगी।ऑर्गेनिक खाद है जरूरीक्योंकि आप करी पत्ते को खाने में इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए हमेशा ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करें। गाय के गोबर को सड़ाकर करी पत्ते की मिट्टी में डालें। इससे पौधे को पर्याप्त पोषण मिलेगा और पौधा बढ़ेगा।बारिश में डाले छाछबारिश का मौसम चल रहा है तो इस वक्त पौधे को बचाने के लिए गमले की मिट्टी में छाछ डालें। इससे करी पत्ते का पौधा खराब नहीं होगा और आसानी से बढ़ेगा।करी पत्ते की मिट्टी कैसी होकरी पत्ते को गमले में लगा रहे हैं तो छोटे पौधे लें। जिसकी जड़े लंबी रहती है। अब गमले में मिट्टी तैयार करें। इसके लिए आधा मिट्टी और आधा गाय का गोबर लें। इसको मिक्स कर उसमे छोटे करी पत्ते के पौधे को लगाएं। अगले साल इसे फिर से दूसरे गमले में शिफ्ट करें। ऐसा करने से करी पत्ते का पौधा कभी खराब नहीं होगा और ढेर सारी पत्तियां देगा।धूप है जरूरीकरी पत्ते का पौधा इनडोर प्लांट्स नहीं है। इसलिए कभी भी इसे छाया वाली जगह पर ना रखें। हमेशा जिस जगह पर धूप आती है वहीं पर करी पत्ते का पौधा रखें।पानी ना जमने देंबारिश के मौसम में ज्यादा बारिश से अगर गमले में पानी जम गया है तो फौरन इसे बाहर कर दें। अपने पौधे में पानी की निकासी की व्यवस्था जरूर रखें। जिससे पौधा बारिश में ज्यादा पानी पीकर ना मर जाए।

- हिंदू परिवार हों या मंदिर, रोज सुबह पूजा करने से पहले और बाद में शंख बजाने की परंपरा सनातन धर्म में सदियों पुरानी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना सुबह उठकर शंख बजाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहती है। अगर अब तक शंख का उपयोग आपके लिए भी सिर्फ इतना ही रहा है तो आपको बता दें, शंख ना सिर्फ आपके धर्म बल्कि सेहत की भी रक्षा करता है। जी हां, आयुर्वेद के अनुसार, शंख बजाने का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि इसे रोज बजाने से सांस से जुड़ी कई बड़ी समस्याओं के साथ पाइल्स, त्वचा रोग, कमजोर फेफड़े और तनाव जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। इतना ही नहीं अगर आपका पार्टनर रात को आपके खर्राटों की वजह से सो नहीं पाता तो ये अच्छी नींद और खर्राटों की समस्या को भी दूर करने में शंख मदद कर सकता है।रोजाना शंख बजाने के 5 बड़े फायदेखर्राटों की समस्या में राहतआयुर्वेद के अनुसार रोजाना शंख बजाने से सेहत को फायदा मिलता है। अगर व्यक्ति रोज कुछ देर शंख बजाए तो खर्राटों की समस्या यानी स्लीप एप्निया से राहत मिल सकती है। दरअसल, शंख बजाने से गले की मसल्स मजबूत होती हैं। जिससे नींद की क्वालिटी में सुधार होता है। बता दें, स्लीप एप्निया नींद से जुड़ा एक रोग है, जिससे पीड़ित व्यक्ति की सांसें सोते समय बार-बार रुक जाती हैं। ऐसा गले की मांसपेशियां बहुत ज्यादा ढीली होने की वजह से बंद हुई सांस की नली की वजह से होता है। जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती हैपाइल्स की समस्याशंख बजाने से गुदा और प्रोस्टेट पर दवाब पड़ता है। जिससे गुदा की मांसपेशियां मजबूत होने के साथ पाइल्स जैसी समस्या में आराम पहुंचा सकती है। नियमित रूप से शंख बजाने से पुरुषों में प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियां नहीं होती हैं।अंगों का व्यायामशंख बजाना मूत्र मार्ग, मूत्राशय, निचले पेट, डायाफ्राम, छाती और गर्दन की मांसपेशियों के लिए काफी कारगर साबित होता है। शंख बजाने से इन अंगों का व्यायाम हो जाता है। बता दें, बार-बार सांस भरकर छोडने से फेंफड़े भी स्वस्थ्य रहते हैं। बता दें, शंख बजाने से योग की तीन क्रियाएं एक साथ होती है – कुम्भक, रेचक, प्राणायाम।तनाव दूर होता हैशंख बजाने से तनाव दूर करने में मदद मिलती है। ऐसे में जो लोग पहले से ही बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं उन्हें शंख जरूर बजाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शंख बजाते समय घर से ही नहीं दिमाग से भी सारी नेगेटिविटी निकल जाती है और व्यक्ति खुद को हल्का महसूस करने लगता है।सांस फूलने की समस्याविशेषज्ञों के अनुसार, एक महीने तक रोजाना शंख बजाने से श्वसन प्रणाली पर सकारात्मक असर पड़ने लगता है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है, जो सांस फूलने की समस्या से परेशान रहते हैं। नियमित अभ्यास से श्वास लेने की क्षमता में सुधार होता है, जिससे थायरॉयड ग्रंथियों का भी व्यायाम हो जाता है। जिन व्यक्तियों को बोलने से जुड़ी कोई समस्या (जैसे हकलाना), है तो उन्हें भी शंख बजाने से फायदा मिल सकता है।

- उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। भारत का यह राज्य कुल 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे भारत का करीब 7.33 फीसदी हिस्सा है। प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। इनमें से एक जिला मेरठ जिला है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यह मेरठ नाम कहां से आया है और क्या है इसके पीछे का इतिहास ।सन् 1950 में यहाँ से 23 मील उत्तर-पूर्व में स्थित एक स्थल विदुर का टीला की पुरातात्विक खुदाई से ज्ञात हुआ, कि यह शहर प्राचीन नगर हस्तिनापुर का अवशेष है, जो महाभारत काल मे कौरव राज्य की राजधानी थी। यह बहुत पहले गंगा नदी की बाढ़ में बह गयी थी।क्या रामायण काल से है संबंधमेरठ का नाम संभवतः मयराष्ट्र से विकसित है अर्थात मय का प्रदेश। मय हिन्दु पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असुरों का राजा था। उसकी पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी जो किं रामायण महाकाव्य में राम के विरोधी के रुप में था। महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी जो किं वर्तमान में मेरठ जिले के अंतर्गत आता है। ऐसा कहा जाता है कि मायासुर ने यहां एक महल बनवाया, जिसे मयराष्ट्र कहा जाता था। बाद में यह बदलकर मैरथ हुआ और कुछ समय बाद इसे मीराठ कहा जाने लगा। अंत में यह मेरठ हो गया।क्या महाभारत काल से है संबंधजिले के नाम के लेकर एक और मान्यता है। मान्यता के मुताबिक, महाकाव्य महाभारत के मुताबिक, यहां पांडवों की मां कुंती ने एक कुआं खुदवाया था। इस कुएं का नाम मीरा-ए-कूप हुआ। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसका नाम बाद में मीराठ हुआ था, जिसे लोगों ने बोलते हुए बदलकर मेरठ कर दिया।जैन धर्म से बताया जाता है संबंधकुछ पुराने लेखों पर गौर करें, तो इसका संबंध जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहां जैन मंदिर था, जो कि मेरू नाम के पर्वत पर हुआ करता था। इस वजह से इसका नाम मेरू-पुर पड़ा। हालांकि, बाद में इसका नाम बदलकर मेरठ हो गया।प्राचीन अभिलेखों में क्या है जिक्रइतिहास उठाकर देखें, तो हमें विभिन्न अभिलेखों में मेरठ का जिक्र मिलता है। एक शिलालेख में अशोका का मेरठ का स्तंभ भी लिखा गया है। वहीं, चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र का दौरा किया और इसे माये-लू-चा नाम दिया।

- नई दिल्ली। सांपों की रहस्यमय दुनिया... जिसके बारे में आप जितना जानेंगे, उतनी ही दिलचस्पी बढ़ती चली जाएगी। जहरीले सांप, बिना जहर वाले सांप, शर्मीले सांप और हवा में उछलकर वार करने वाले सांप। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सांपों की दुनिया में भी इनका एक बादशाह होता है, जो न सिर्फ जहरीला होता है, बल्कि दिमाग से बहुत तेज भी होता है। ये इतना दिमागदार है कि कई लोगों की भीड़ में भी अपने हैंडलर, यानी उस आदमी को पहचान सकता है, जो उसकी देखभाल करता है।सांपों की इस बुद्धिमान प्रजाति का नाम है किंग कोबरा। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक किंग कोबरा को अपनी कुछ खास बातों के लिए बाकी सांपों से कहीं ज्यादा दिमागदार माना जाता है। इनके अंदर घोंसला बनाने की एक अनोखी कला होती है। शिकार करने के इनके तरीकों के बारे में जानकर वैज्ञानिक तक हैरान रह जाते हैं।घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांपबात अगर मादा किंग कोबरा की करें, तो मादा अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है। इसमें वह पत्तियों, टहनियों और दूसरी सामग्रियों को इकट्ठा करती है। ये एकमात्र ऐसे सांप हैं जो घोंसला बनाते हैं और यही कला उनकी बुद्धिमानी का सबूत है। लंबाई में कभी-कभी 18 फीट तक मिलने वाले किंग कोबरा लगभग 20 साल तक जीते हैं।जितना शर्मीला उतना ही खतरनाक भीकिंग कोबरा भले ही शर्मीला और एकांतप्रिय सांप हो, लेकिन यह बेहद खतरनाक भी है। इसका जहर एक न्यूरोटॉक्सिन है, जो इंसान के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। यह जहर असहनीय दर्द, लकवा और यहां तक कि कोमा का कारण भी बन सकता है। अगर पीड़ित को सही समय पर विशेष रूप से बनाए गए दो प्रकार के एंटीवेनिन में से एक न दिया जाए, तो इसके काटने से मौत हो सकती है।कैसे इलाकों में रहते हैं किंग कोबराकिंग कोबरा मुख्य तौर पर भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलय प्रायद्वीप और फिलीपींस जैसे इलाकों में पाया जाता है। झील और नदियों जैसे पानी के स्रोतों वाले इलाके और ऊंचे जंगलों में रहना इन्हें पसंद है। इसका निचला हिस्सा पीला या क्रीम रंग का होता है और अक्सर इसमें गहरे रंग की धारियां होती हैं, जो ऊपरी हिस्से की पीली धारियों को दिखाती हैं।बड़ा सिर और मजबूत जहरीले दांतकिंग कोबरा का सिर बड़ा होता है और इसमें मुंह के आगे की ओर मजबूत जहरीले दांत होते हैं। इनके मुंह खोलने पर ये दांत साफ दिखाई देते हैं। किंग कोबरा की सबसे खास पहचान इसके सिर के चारों ओर का फन है, जो गर्दन में लंबी सर्वाइकल पसलियों से बना होता है और ढीली त्वचा को फैलाता है।

- झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित उधवा झील में पहली बार दुर्लभ स्पॉट बिल्ड पेलिकन पक्षी देखा गया है। यह दुर्लभ पक्षी वन विभाग के अधिकारियों को उस वक्त नजर आया, जब वे झील का जायजा ले रहे थे। हजारीबाग के पक्षी विशेषज्ञ सत्य प्रकाश के मुताबिक, यह पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है और भारत में गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखा जाता है। सत्य प्रकाश ने इसपर कहा कि उधवा झील दुर्लभ पक्षियों के लिए एक उपयुक्त प्राकृतिक वास बनता जा रहा है। ऐसा पहली बार है, जब उधवा झील में स्पॉट बिल्ड पेलिकन को देखा गया है। इससे पहले यह पक्षी झारखंड में सिर्फ जादूगोड़ा, सिंहभूम में कुछ साल पहले देखा गया था। स्पॉट बिल्ड पेलिकन बत्तख की प्रजाति का है और इसकी चोंच के नीचे एक थैली होती है, जिसकी मदद से यह मछली और दूसरा भोजन खाता है। पेलिकन की गिनती बड़े पक्षियों में होती है। इनकी लंबाई 125 से 150 सेमी (लगभग 49-59 इंच) और पंखों का फैलाव 2.5 मीटर (8.2 फीट) तक होता है। वजन में ये 4 से 6 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। इनके पंख ज्यादातर सफेद होते हैं और सिर पर भूरे-काले रंग का मुकुट जैसा बना होता है। साथ ही माथे पर एक अलग पीले रंग का निशान भी होता है। स्पॉट बिल्ड पेलिकन एक मांसाहारी पक्षी है, जो मछली, क्रस्टेशियंस और छोटे जलीय जानवरों को खाता है। मछली पकड़ने के लिए यह अपनी थैलीनुमा चोंच का इस्तेमाल करता है। पेलिकन की चोंच के नीचे बनी थैली में लगभग 11 लीटर (3.4 गैलन) तक पानी समा सकता है।इनकी रफ्तार भी बेहद तेज होती है। ये पक्षी 50 किमी प्रति घंटा तक की गति से उड़ान भर सकता है।चोंच पर चित्तीदार निशानएशिया के दलदली इलाकों में पाया जाने वाला यह पक्षी अपनी चोंच पर चित्तीदार निशानों के लिए जाना जाता है। हालांकि, पेलिकन विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसे ‘निकट संकटग्रस्त’ के तौर पर रखा गया है। लगातार घटते आवास, शिकार और प्रदूषण से इनकी संख्या घट रही है। ऐसे में इस पक्षी को बचाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयासों की जरूरत है।दलदल में रहना पसंदभारत और श्रीलंका से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम में मिलने वाला यह पक्षी नदियों, झीलों और दलदलों में रहना पसंद करता है। इस पक्षी के मांस, पंखों और चोंच के लिए इसका शिकार किया जाता है। साथ ही प्रदूषण और कीटनाशकों के इस्तेमाल से भी इसके भोजन की समस्या खड़ी होती है।

- नई दिल्ली। भारत ने गुरुवार को दो महत्वपूर्ण मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारत ने पृथ्वी-II और अग्नि-I शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण किए हैं, दोनों ही मिसाइलों के टेस्ट फायर पूरी तरह सफल रहे। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) से किए गए। दोनों मिसाइल परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (एसएफसी) के तत्वावधान में किए गए। परीक्षण के दौरान भारतीय मिसाइलों ने सभी संचालनात्मक और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया है।दोनों मिसाइल देश की सामरिक क्षमता को सुदृढ़ करती हैं और न्यूनतम प्रतिरोधक नीति के तहत भारत की सुरक्षा संरचना का अहम हिस्सा हैं।24 घंटे में यह दूसरा महत्वपूर्ण सफल परीक्षण है। इससे पहले बुधवार को भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बेहतर करने के मिशन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। बुधवार को भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई पर ‘आकाश प्राइम’ एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया था।यह एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है।‘आकाश प्राइम’ एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण थल सेना की एयर डिफेंस विंग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डीआरडीओ ने ही यह एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया है।रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करते समय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने तेज गति से उड़ रहे दो लक्ष्यों पर सटीक वार किए। यह परीक्षण अत्यधिक ऊंचाई और विरल वायुमंडल वाले क्षेत्र में किया गया, जहां सामान्य संचालन भी कठिन होता है। आकाश प्राइम सिस्टम को भारतीय सेना की तीसरी और चौथी ‘आकाश रेजिमेंट’ में शामिल किया जाएगा। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने पाकिस्तानी सेना के चीनी लड़ाकू विमानों और तुर्की ड्रोन से किए गए हवाई हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई थी।

- मानसून में कपड़े सूखाना बड़ी झंझट बन जाता है. इस मौसम में धूप तो कम निकलती ही है. साथ ही हवा में नमी भी बढ़ जाती है, जिससे कपड़ों में सीलन जैसी महक आती है और वो सीले-सीले से रहते हैं. ऐसे में कपड़ें पहनना तक मुश्किल हो जाता है. कई लोग घर के अंदर रस्सी बांधकर कपड़ों को सुखाते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी कपड़ों गीले के गीले ही पड़े रहते हैं.ये समस्या बहुत आम है. हर भारतीय घर में आपको कमरे के अंदर कपड़ें सूखते मिल जाएंगे. इस वजह से तो कई बार लोग अपने मनपसंद कपड़े भी नहीं पहन पाते. अगर आप भी मानसून में कपड़ें सूखाने से परेशान हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है. यहां हम आपको कुछ ऐसे ईजी और स्मार्ट ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप मानसून में बिना धूप के भी कपड़ों को सूखा सकेंगे.पंखे के नीचे सुखाएंअगर आपके कपड़े धूप न निकलने की वजह से हल्के से गीले और नम रह गए हैं तो उन्हें सुखाने के लिए सीलिंग या टैबल फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने कपड़ों को सीलिंग फैन के नीचे बिछा देना है. अगर टैबल फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़ों को रस्सी या किसी दीवार पर भी टांग सकते हैं.हीटर का करें इस्तेमालवैसे तो हीटर का इस्तेमाल सर्दियों में ज्यादा किया जाता है. लेकिन आप गर्मियों में इसका यूज कपड़ों को सुखाने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने हीटर को एक रूम में लगा दें और उस कमरें में हल्के गीले कपड़ों को डाल दें. हीटर से निकलने वाली गर्मी को कपड़ों को अच्छे से सुखा देगी. साथ ही कपड़ों में से आने वाली बदबू भी दूर हो जाएगी.हेयर ड्राई भी है कारगरअब तक तो आपने हेयर ड्रायर का इस्तेमाल सिर्फ अपने बालों को सुखाने के लिए होगा . लेकिन मानसून में इसका यूज कपड़े सुखाने के लिए भी कर सकते हैं. इसके लिए अपने हल्के गील कपड़े को लें और उसे किसी हैंगर में टांग दें. फिर फुल स्पीड में ड्रायर को चलाकर कपड़ों को सुखा सकते हैं. हेयर ड्रायर का फायदे ये है कि इसे आप कपड़ें के उन सभी हिस्सों पर लगा सकते हैं जहां पर वो गीले रह गए हैं.कपड़ों पर करें आयरनमानसून में आप कपड़ों पर प्रेस करके भी उन्हें सुखा सकते हैं. जहां-जहां कपड़े गीले रह गए हैं वहां, प्रेस को कुछ सेकेंड के लिए रखें और फिर हटा लें. प्रेस की गर्माहट कपड़ों से सारी नमी सोख लेती है और कपड़े ड्राई हो जाते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि ये ट्रिक्स सिर्फ हल्के गीले कपड़ों पर ही काम करेंगी. इसलिए कपड़ो को धोकर तुरंत उन्हें इस ट्रिक्स से न सुखाएं.

- बारिश का मौसम जहां एक ओर खुशनुमा माहौल होता है, वहीं दूसरी ओर यह कई छोटी-मोटी परेशानियां भी साथ लाता है। इनमें से एक आम समस्या है- बारिश में भीगने के कारण ऑफिस या कॉलेज बैग से आने वाली अजीब सी बदबू। कपड़े, किताबें या अन्य सामान के गीला होने और नमी के कारण बैग के अंदर फफूंद या बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से इसमें से असहनीय बदबू आने लगती है। यह आपको असहज महसूस कराने के साथ-साथ आपके आत्मविश्वास को भी कम कर सकती है। अगर आपका पसंदीदा ऑफिस या कॉलेज बैग भी बारिश की वजह से बदबू मारने लगा है और आप इस गंध से जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती हैं, तो चिंता बिल्कुल न करें। आपको महंगे क्लीनर खरीदने या बैग को लॉन्ड्री में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको कुछ ऐसे आसान और घरेलू उपाय बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके बिना कोई खर्च किए मिनटों में अपना सकती हैं। ये देसी जुगाड़ आपके बैग को बदबू-मुक्त करेंगे और उसे फिर से ताजा और इस्तेमाल के लायक बना देंगे। तो चलिए बिना देर किए इन टिप्स के बारे में जान लेते हैं।बारिश में भीगे ऑफिस बैग से बदबू हटाने के आसान और मुफ्त तरीकेबारिश में बैग का गीला होना और उससे आने वाली बदबू एक आम समस्या है। लेकिन, इसे ठीक करने के लिए आप अपने घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं।कॉफी पाउडर का इस्तेमालये दोनों ही चीजें गंध सोखने में अद्भुत काम करती हैं और अक्सर हर घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं। एक छोटे सूती कपड़े या पुरानी मोजें में 1-2 चम्मच सूखा कॉफी पाउडर डालें और उसे अच्छी तरह बांध लें। इस पोटली को रात भर या कम से कम कुछ घंटों के लिए बैग के अंदर रख दें। कॉफी की तेज खुशबू और गंध सोखने की क्षमता बदबू को बेअसर कर देगी। कॉफी एक प्राकृतिक डीओडोराइजर है, जो बदबू पैदा करने वाले कणों को सोख लेते हैं।नींबू के छिलकों का जादूनींबू की ताजी और खट्टी खुशबू बैग से आने वाली बदबू को दूर कर सकती है। यह एक प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में भी काम करती है। इसके लिए कुछ ताजे नींबू के छिलके लें। इन्हें बैग के अंदर फैलाकर रख दें। बैग को कुछ घंटों या रात भर के लिए खुला छोड़ दें ताकि हवा का संचार हो सके। आप चाहें तो एक-दो नींबू के स्लाइस को भी बैग के अंदर रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वे ज़्यादा देर तक न रहें, वरना नमी बढ़ सकती है। नींबू के छिलकों में मौजूद सिट्रिक एसिड और प्राकृतिक तेल बदबू को बेअसर करते हैं और एक ताज़ी, साफ खुशबू छोड़ते हैं।धूप और हवा में सुखाएं ऑफिस बैगयह सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है, जिसमें आपका कोई खर्च नहीं होगा। सबसे पहले अपने बैग से सारा सामान बाहर निकाल दें। बैग को पूरी तरह से खोलकर उसकी सभी जिपर और पॉकेट खोल दें। बैग को सीधी धूप वाली जगह पर खुली हवा में रख दें। अगर संभव हो, तो उसे लटका दें, ताकि हवा आर-पार हो सके। उसे कम से कम कुछ घंटों तक धूप में रहने दें या जब तक वह पूरी तरह से सूख न जाए और बदबू गायब न हो जाए। दरअसल, सूरज की पराबैंगनी किरणें प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में काम करती हैं, जो बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया और फफूंद को मारती हैं।

- नई दिल्ली। क्या आप बाजार में कभी सब्जी खरीदने गए हैं? अगर हां, तो महज 1000 रुपए झोला भर के सब्जियां खरीद लाए होंगे। इससे महंगी सब्जी शायद ही कोई खरीदता होगा। लेकिन, क्या आपने कभी 40,000 की कोई सब्जी खरीदी है? जी हां, सही सुना आपने शाही जायका और अनमोल खजाना, जिसकी कीमत सुनकर बड़े-बड़े अमीर भी सोच में पड़ जाएं, ऐसी है हिमालय की ऊंची-पहाड़ियों और बर्फ से ढके जंगलों में होने वाली गुच्छी मशरूम। इस स्वादिष्ट फफूंदी को दुनिया की सबसे महंगी मशरूम में गिना जाता है, जिसकी कीमत 40,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। लेकिन, ये मशरूम इतनी महंगी क्यों है चलिए हम आपको बताते हैं। गुच्छी मशरूम किसी भी आम मशरूम की तरह उगाई नहीं जा सकती। यह सिर्फ जंगली इलाकों में प्राकृतिक रूप से उगती है। जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में यह विशेष रूप से पाई जाती है।इतना ही नहीं, ये मशरूम केवल सर्दियों या बसंत के मौसम में जब बर्फ पिघलने लगती है तब ही उगती है। इसे ढूंढना आसान नहीं होता। यह घने जंगलों में, पत्तों और मिट्टी के नीचे छिपी होती है, इसे खोजते समय लगता है कि आप किसी खजाने को ढूंढ रहे हैं। यही कारण है कि इसे ढूंढने के लिए स्थानीय ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों के लोग हफ्तों तक जंगलों में घूमते हैं।शाही पकवानों की जानगुच्छी मशरूम सिर्फ अपनी दुर्लभता की वजह से नहीं, बल्कि अपने लाजवाब स्वाद के कारण भी खास है। इसका स्वाद मिट्टी की सौंधी खुशबू और हल्के अखरोट जैसे स्वाद का मिश्रण होता है। इसे शाही बिरयानी, पुलाव, करी और सूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, इटालियन और फ्रेंच किचन में भी इसकी मांग बहुत ज्यादा है। मशहूर शेफ इसे पास्ता, रिसोट्टो और सॉस में मिलाकर इसके स्वाद को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के होटलों और महंगे रेस्तरां में गुच्छी मशरूम की जबरदस्त मांग रहती है।जंगलों की गोद में छिपा अनमोल खजानाइनका सफर सिर्फ कठिन नहीं, बल्कि खतरनाक भी होता है। हिमालय के दुर्गम इलाकों में घंटों पैदल चलकर, ऊंची-नीची पहाड़ियों को पार कर, और घने जंगलों के बीच मशरूम की तलाश करनी पड़ती है। कई बार इस सफर में जंगली जानवरों जैसे भालू और तेंदुओं से भी सामना हो सकता है। गुच्छी मशरूम को सही समय पर खोज निकालना भी एक चुनौती है। अगर ज्यादा नमी हो जाए तो ये खराब हो जाती है, और अगर पर्याप्त नमी न मिले तो उगती ही नहीं। इसके अलावा, इस मशरूम को तोड़ने के बाद इसे सूरज की रोशनी में सूखाना पड़ता है, ताकि इसकी क्वालिटी बनी रहे।स्वाद के साथ सेहत के लिए है नं.1इतना ही नहीं, ये मशरूम अपने औषधीय गुण के लिए भी जानी जाती है। पुराने जमाने में इसे कई बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी कीमत और बढ़ती चली गई। इसके सात ही गुच्छी मशरूम सिर्फ खाने में स्वादिष्ट और महंगी ही नहीं, बल्कि यह हजारों ग्रामीणों के जीवन का भी सहारा है। हिमालयी क्षेत्रों के कई परिवार इसी मशरूम को इकट्ठा कर बाजार में बेचते हैं और इससे उनकी सालभर की आजीविका चलती है।ये है दुनिया कि सबसे महंगी मशरूम!हालांकि, जब हमने इस बात को लेकर रिसर्च किया तो सामने आया कि दुनिया के सबसे महंगे मशरूम के तौर पर जापान के मात्सुतेक मशरूम हैं। जिसकी कीमत $500 यानी 41,708 रुपए प्रति पाउंड है।

- लंदन। हमारी दुनिया कितनी विचित्र है, इसके बारे में आपको तभी पता चलेगा, जब आप अपने आसपास मौजूद जीव-जंतुओं को देखेंगे। सांप को ही ले लीजिए। आपने सांपों को लंबा, खतरनाक सूरत वाला, जहरीला ही पाया होगा, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी सांप है, जो इतना छोटा है कि उसे देखकर लोगों को गलतफहमी हो जाती है और लोग उसे केचुआ समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये सांप दुनिया का सबसे छोटा है और इनमें सिर्फ मादाएं होती हैं, ये बिना नर के बच्चे पैदा कर लेती हैं। जिस सांप की हम बात कर रहे हैं, इनका नाम है ब्राह्मिनी ब्लाइंड स्नेक। इसे भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे छोटा सांप माना जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना छोटा है कि केचुए जैसा लगता है, तो फिर इसकी पहचान कैसे की जाती है? इसकी पहचान करने के लिए आपको इसके मुंह की तरफ देखना होगा। यह सांप भी अन्य सांपों की तरह जीभ निकालता है। यह जहरीले नहीं होते।क्यों खास होते हैं ये सांप?इन सांपों के पास आंखें नहीं होती हैं, बल्कि उनकी जगह पर बहुत छोटे काले बिंदु होते हैं जो उन्हें प्रकाश का अनुभव कराते हैं। इस प्रकार वे समझ जाते हैं कि वे मिट्टी के ऊपर हैं या नीचे। ये सांप छोटे कीड़े, चींटियां और दीमक खाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अब तक जितने भी सांप मिले हैं, सब मादा हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये सांप केवल मादा होती हैं और ये दुनिया के इकलौते एकलिंग जीव हैं। ये पार्थिनोजेनेसिस नामक प्रक्रिया से बच्चे पैदा करती हैं। इसे वर्जिन बर्थ भी कहा जाता है।

- बारिश के मौसम में कपड़ों से बदबू आना काफी कॉमन प्रॉब्लम है। अगर भीगे कपड़ों से बदबू आने लगी तो इन्हें दूर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई बार फ्रेगरेंस वाले डिटर्जेंट और सोप से धोने के बाद भी वो अजीब सी स्मेल पूरी तरह से नहीं जाती है। जिसकी वजह से कपड़े पहनना भी मुश्किल हो जाता है। अगर बारिश में भीगे कपड़ों से बदबू आने लगती है तो ये छोटे और यूनिक उपाय से दूर हो जाएगी।ताजी हवा और धूप में सुखाएंकपड़ों में गीलापन और नमी है तो उन्हें सूखने के लिए धूप और ताजी हवा में डाल दें। इससे बिना धुले ही कपड़ों से आने वाली स्मेल दूर हो जाएगी।अल्कोहल और पानी का स्प्रेअल्कोहल का स्प्रे कपड़ों पर कर दिया तो लोग शराबी बोल देंगे। इसलिए वोदका को पानी में मिलाकर कपड़ों पर स्प्रे करें। तीन भाग वोदका को एक भाग पानी में मिलाएं और कपड़ों पर स्प्रे करें। इस स्प्रे से ना केवल बैक्टीरिया मरते है बल्कि सूखने के बाद सारी बदबू भी गायब हो जाती है।कपड़ों को फ्रीजर में डाल देंये आइडिया भी थोड़ा यूनिक है। भीगे कपड़ों से अगर बदबू आ रही है तो उसे फ्रीजर में डाल दें। किसी प्लास्टिक बैग में कपड़ों को डालकर फ्रीजर में रख दें। कुछ घंटे बाद बाहर निकालें। कम टेंपरेचर में कपड़ों से आने वाली स्मेल दूर हो जाती है।नींबू के रस में भिगोएंपानी में नींबू का रस डालकर उसमे कपड़ों को भिगो दें। इससे ना केवल कपड़ों के बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे बल्कि कपड़ों से बदबू की जगह फ्रेश स्मेल आने लगेगी।कॉफी ग्राउंड्स का इस्तेमाल करेंफिल्टर कॉफी के बचे हुए कॉफी ग्राउंड्स को कपड़ों की बदबू दूर करने के लिए इस्तेमाल करें। प्लास्टिक बैग में कॉफी ग्राउंड के साथ कपड़ों को डाल दें। सुबह बाहर निकालकर सुखा लें। सारी बदबू गायब हो जाएगी।बेकिंग सोडाबेकिंग सोडा का इस्तेमाल बदबू भगाने के लिए खूब किया जाता है। कपड़ों की बदबू हटाने के लिए पानी में बेकिंग सोडा को डालकर कपड़ों को भिगो दें। फिर सुखाएं तो कपड़ों से बदबू दूर हो जाएगी।

- 0 स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ काल्मर ने रिसर्च के बाद दी नई जानकारीस्टॉकहोम। स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ काल्मर में 14 रिसर्चर्स द्वारा की गई एक स्टडी में साबित हुआ है कि अगर व्यक्ति अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए वॉक करता है, तो इससे ना केवल बढ़ते वजन को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि ये कई और लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों को काबू करने में भी असरदार है। पैदल चलने के फायदों के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए वॉक करना बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसी कड़ी में हेल्थ एक्सपर्ट्स हर उम्र के व्यक्ति को रोज वॉक करने की सलाह देते हैं। वॉक एक ऐसा वर्कआउट है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी एक्टिव रहती है और आपके शरीर का हर अंग तेजी से काम करता है। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से पैदल चलते हैं, तो आपको किसी और एक्सरसाइज की भी अधिक जरूरत नहीं होती है। खैर, यह बात अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि किस उम्र के व्यक्ति को कितने कदम रोज चलना चाहिए? अगर नहीं, तो इस लेख में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं।वजन होता है कंट्रोलस्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ काल्मर में 14 रिसर्चर्स द्वारा की गई एक स्टडी में साबित हुआ है कि अगर व्यक्ति अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए वॉक करता है, तो इससे ना केवल बढ़ते वजन को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि ये कई और लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों को काबू करने में भी असरदार है। इससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई गंभीर बीमारियों पर आसानी से कंट्रोल पाया जा सकता है। इसी रिसर्च के आधार पर आइए जानते हैं कि उम्र के हिसाब से एक व्यक्ति को कितने कदम रोज चलना चाहिए।उम्र के अनुसार हो वाकिंगरिसर्च के मुताबिक, 6 से 17 साल के बच्चे जितना चलते हैं, उतना ही उनके लिए ये फायदा करता है। इस उम्र के लड़कों को एक दिन में कम से कम 15,000 स्टेप्स जरूर लेने चाहिए। जबकि, लड़कियां 12,000 कदम चलें तो अच्छा रहेगा। 18 से 40 साल के पुरुष और महिलाओं दोनों को एक दिन में 12,000 कदम चलना चाहिए। 40 के पार पहुंचने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है, साथ ही इस उम्र में बेवजह वजन बढ़ने का चांस भी अधिक रहता है, ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स इस उम्रे में एक दिन में 11,000 कदम जरूर चलने की सलाह देते हैं। 50 की उम्र के लोगों को प्रतिदिन 10,000 कदमों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। 60 साल के लोगों स्वस्थ रहने के लिए हर रोज दिन में 8,000 कदम तो चलना ही चाहिए। हालांकि, ध्यान रहे कि चलने का मतलब सुस्ती के साथ चलना नहीं, बल्कि जोश और तेजी से पैरों को बढ़ाना है। वहीं, 60 से अधिक उम्र के लोगों को ज्यादातर चलने-फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसे में एक्सपर्ट्स उन्हें तब तक वॉक करने की सलाह देते हैं, जब तक वे थकान महसूस नहीं करते।चार्ट से समझें-उम्र लिंग कदम6 से 17 साल पुरुष कम से कम 15,000 कदम6 से 17 साल महिला कम से कम 12,000 कदम18 से 40 साल पुरुष कम से कम 12,000 कदम18 से 40 साल महिला कम से कम 12,000 कदम40 के पार पुरुष कम से कम 11,000 कदम40 के पार महिला कम से कम 11,000 कदम50 साल पुरुष कम से कम 10,000 कदम50 साल महिला कम से कम 10,000 कदम60 साल पुरुष कम से कम 8,000 कदम60 साल महिला कम से कम 8,000 कदम-रिसर्च के मुताबिक पैदल चलने के फायदेगौरतलब है कि केवल पैदल चलने से व्यक्ति कई गंभीर बीमारियों से खुद की हिफाजत कर सकता है। हर रोज वॉक करने से स्ट्रेस लेवल में गिरावट आती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, रनिंग करने या तेजी के साथ कदम बढ़ाने से दिल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम हो जाता है। साथ ही ब्लड प्रेशर भी स्थिर रहता है। वॉक करना फेफड़ों के लिए भी फायदेमंद है। इससे ऑक्सीजन का शरीर में ज्यादा बहाव होता है। रोजाना वॉक करने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी घटाती है और मसल्स टोन फिट रहते हैं।इन सब के अलावा रोजाना वॉक हड्डियां को मजबूत कर जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न से भी राहत दिलाने का काम करती है।किस उम्र के व्यक्ति को कितने कदम रोज चलना चाहिए?- स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ काल्मर ने रिसर्च के बाद दी नई जानकारीस्टॉकहोम। स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ काल्मर में 14 रिसर्चर्स द्वारा की गई एक स्टडी में साबित हुआ है कि अगर व्यक्ति अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए वॉक करता है, तो इससे ना केवल बढ़ते वजन को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि ये कई और लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों को काबू करने में भी असरदार है। पैदल चलने के फायदों के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए वॉक करना बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसी कड़ी में हेल्थ एक्सपर्ट्स हर उम्र के व्यक्ति को रोज वॉक करने की सलाह देते हैं। वॉक एक ऐसा वर्कआउट है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी एक्टिव रहती है और आपके शरीर का हर अंग तेजी से काम करता है। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से पैदल चलते हैं, तो आपको किसी और एक्सरसाइज की भी अधिक जरूरत नहीं होती है। खैर, यह बात अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि किस उम्र के व्यक्ति को कितने कदम रोज चलना चाहिए? अगर नहीं, तो इस लेख में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं।वजन होता है कंट्रोलस्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ काल्मर में 14 रिसर्चर्स द्वारा की गई एक स्टडी में साबित हुआ है कि अगर व्यक्ति अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए वॉक करता है, तो इससे ना केवल बढ़ते वजन को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि ये कई और लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों को काबू करने में भी असरदार है। इससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई गंभीर बीमारियों पर आसानी से कंट्रोल पाया जा सकता है। इसी रिसर्च के आधार पर आइए जानते हैं कि उम्र के हिसाब से एक व्यक्ति को कितने कदम रोज चलना चाहिए।उम्र के अनुसार हो वाकिंगरिसर्च के मुताबिक, 6 से 17 साल के बच्चे जितना चलते हैं, उतना ही उनके लिए ये फायदा करता है। इस उम्र के लड़कों को एक दिन में कम से कम 15,000 स्टेप्स जरूर लेने चाहिए। जबकि, लड़कियां 12,000 कदम चलें तो अच्छा रहेगा। 18 से 40 साल के पुरुष और महिलाओं दोनों को एक दिन में 12,000 कदम चलना चाहिए। 40 के पार पहुंचने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है, साथ ही इस उम्र में बेवजह वजन बढ़ने का चांस भी अधिक रहता है, ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स इस उम्रे में एक दिन में 11,000 कदम जरूर चलने की सलाह देते हैं। 50 की उम्र के लोगों को प्रतिदिन 10,000 कदमों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। 60 साल के लोगों स्वस्थ रहने के लिए हर रोज दिन में 8,000 कदम तो चलना ही चाहिए। हालांकि, ध्यान रहे कि चलने का मतलब सुस्ती के साथ चलना नहीं, बल्कि जोश और तेजी से पैरों को बढ़ाना है। वहीं, 60 से अधिक उम्र के लोगों को ज्यादातर चलने-फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसे में एक्सपर्ट्स उन्हें तब तक वॉक करने की सलाह देते हैं, जब तक वे थकान महसूस नहीं करते।चार्ट से समझें-उम्र लिंग कदम6 से 17 साल पुरुष कम से कम 15,000 कदम6 से 17 साल महिला कम से कम 12,000 कदम18 से 40 साल पुरुष कम से कम 12,000 कदम18 से 40 साल महिला कम से कम 12,000 कदम40 के पार पुरुष कम से कम 11,000 कदम40 के पार महिला कम से कम 11,000 कदम50 साल पुरुष कम से कम 10,000 कदम50 साल महिला कम से कम 10,000 कदम60 साल पुरुष कम से कम 8,000 कदम60 साल महिला कम से कम 8,000 कदम-रिसर्च के मुताबिक पैदल चलने के फायदेगौरतलब है कि केवल पैदल चलने से व्यक्ति कई गंभीर बीमारियों से खुद की हिफाजत कर सकता है। हर रोज वॉक करने से स्ट्रेस लेवल में गिरावट आती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, रनिंग करने या तेजी के साथ कदम बढ़ाने से दिल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम हो जाता है। साथ ही ब्लड प्रेशर भी स्थिर रहता है। वॉक करना फेफड़ों के लिए भी फायदेमंद है। इससे ऑक्सीजन का शरीर में ज्यादा बहाव होता है। रोजाना वॉक करने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी घटाती है और मसल्स टोन फिट रहते हैं।इन सब के अलावा रोजाना वॉक हड्डियां को मजबूत कर जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न से भी राहत दिलाने का काम करती है।

-

एलन मस्क की न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन ने एक बड़ा वैज्ञानिक दावा किया है। कंपनी ने एक ऐसे ब्रेन इम्प्लांट डिवाइस का सफल परीक्षण किया है, जो मस्तिष्क के विजुअल हिस्सों को उत्तेजित कर उस दृश्य की कल्पना करवा सकता है जो वहां असल में मौजूद नहीं है। इस तकनीक का नाम है 'Blindsight' और यह नेत्रहीनों को देखने की नई उम्मीद दे सकती है। न्यूरालिंक के इंजीनियर जोसेफ ओ'डोहार्टी ने बताया कि परीक्षण के दौरान बंदर ने दो-तिहाई बार उन वस्तुओं की ओर आंखें घुमाईं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने दिमाग को भ्रमित कर दिखाने की कोशिश की। इस प्रयोग को हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किया गया है।

मिल सकती है मानव परीक्षण की मंजूरीओ'डोहार्टी के मुताबिक, यह डिवाइस फिलहाल अमेरिकी एजेंसियों से मानव परीक्षण की मंजूरी का इंतजार कर रही है। मस्क का कहना है कि इसका शुरुआती लक्ष्य दृष्टिहीन लोगों को देखने में मदद करना है, जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य ‘इन्फ्रारेड’ जैसी सुपरह्यूमन दृष्टि प्रदान करना है।इंसानों में भी हो रहा न्यूरालिंक का परीक्षणअब तक पांच लोग न्यूरालिंक इम्प्लांट के साथ जी रहे हैं। इनमें से तीन को 2024 में और दो को 2025 में डिवाइस लगाई गई थी। ये यूजर्स हर हफ्ते करीब 60 घंटे तक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्युलेशन की दिशा में भी बंदरों पर प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे भविष्य में लकवाग्रस्त लोग चलने-फिरने में सक्षम हो सकें। -

लंदन. एथेल कैटरहम नामक 115 वर्षीय सरे की महिला को आधिकारिक तौर पर सबसे बुजुर्ग जीवित इंसान का खिताब दिया गया है। यह समाचार पढ़कर कई लोग सोच रहे होंगे कि कैटरहम के इतने लंबे समय तक जीवित रहने का रहस्य क्या है।

हालांकि आमतौर पर इतने लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों से स्वास्थ्य और दीर्घायु संबंधी सलाह लेना अच्छा विचार नहीं है (क्योंकि वे अक्सर नियम के बजाय अपवाद होते हैं), फिर भी कुछ जीवनशैली संबंधी सुझाव हैं जिन्हें हम दीर्घायु लोगों के समूहों पर किए गए शोध से ले सकते हैं, जो हमें लंबा जीवन जीने की संभावना बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 1. शारीरिक गतिविधिशारीरिक गतिविधि आपके लिए अच्छी है - कौन जानता था? शोध से पता चलता है कि जो लोग हर दिन शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहते हैं, वे ज्यादा स्वस्थ जीवन जीते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि बिना किसी शारीरिक गतिविधि के प्रति सप्ताह लगभग 75 मिनट तेज चलने से जीवन प्रत्याशा लगभग दो वर्ष बढ़ जाती है। लेकिन शायद कम ही लोग जानते हैं कि निष्क्रियता आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए कितनी खराब है। इसका मतलब यह है कि आप अधिक सक्रिय रहकर और निष्क्रियता से बचकर अपने स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि व्यायाम आपके लिए अच्छा है, लेकिन यह अकेले निष्क्रियता और पूरे दिन बैठे रहने से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। यदि आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं, तो आपको यथासंभव लंबे समय तक बैठने से बचना चाहिए। इसके लिए व्यावहारिक सुझावों में हर 30 मिनट में खड़े होना, किसी को कॉल या ईमेल करने के बजाय कार्यालय में जाकर मिलना और यात्रा के दौरान सार्वजनिक परिवहन में खड़े रहना शामिल है। 2. अपनी सब्जियां खाएंकई बच्चे इस सलाह से डरते हैं: यदि आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो सब्जियां खाएं।हाल में 30 वर्ष की अवधि में लगभग 100,000 लोगों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि जो लोग 70 वर्ष की आयु तक अच्छे स्वास्थ्य में रहे (अर्थात उन्हें कोई दीर्घकालिक बीमारी नहीं थी) वे आमतौर पर अधिक फल, सब्जियां, मोटे अनाज, मेवे और फलियां खाते थे तथा वसा, लाल या प्रसंस्कृत मांस, तले हुए खाद्य पदार्थ और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ कम खाते थे। आप कब और कितना खाते हैं, यह भी उम्र बढ़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। 3. नींदनियमित, अच्छी गुणवत्ता वाली नींद आजीवन स्वास्थ्य और समग्र दीर्घायु के लिए भी महत्वपूर्ण है।लगभग 500,000 ब्रिटिश लोगों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि अनियमित नींद वाले लोगों में नियमित नींद वाले लोगों की तुलना में समय से पहले मौत का जोखिम 50 प्रतिशत अधिक था। कार्यालयों में पाली में काम करने वाले लोगों में स्ट्रोक का जोखिम अधिक था, और जो नर्सें दशकों तक पाली में काम करती थीं, वे कम स्वस्थ थीं। आंकड़ों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाली और नियमित नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। वयस्कों को 7-9 घंटे की नींद लेने की सलाह दी जाती है। 4. तनावतनाव का आपके स्वास्थ्य पर कई प्रभाव पड़ते हैं।उदाहरण के लिए, बढ़ते प्रमाणों से पता चलता है कि प्रारंभिक जीवन के तनाव (जैसे माता-पिता की मृत्यु, उपेक्षा या दुर्व्यवहार) बाद के जीवन में स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं जिससे वृद्धावस्था में खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का जोखिम बढ़ सकता है। आनुवंशिकी की भूमिकावैसे तो जीवनशैली से जुड़ी कई आदतें हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज जिसे हम अपने जीवनकाल के मामले में नियंत्रित नहीं कर सकते, वह है आनुवंशिकी। लेकिन अच्छी आनुवंशिकी ही सब कुछ नहीं होती। हालांकि एथेल कैटरहम 115 साल की उम्र तक पहुंच गई हैं और उनकी एक बहन 104 साल तक जीवित रहीं। कैटरहम की दो बेटियों की उनसे पहले 71 और 83 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई। यदि आप लंबे समय तक जीने और यथासंभव स्वस्थ रहने की अपनी संभावनाओं को अधिकतम करना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का लक्ष्य रखें, अच्छा आहार लें, रात को अच्छी नींद लें और तनाव के स्तर को कम रखें। - लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 4.2 लाख से अधिक किसानों ने 42 दिन में 2025-26 सत्र के लिए खरीद केंद्रों पर अपना पंजीकरण कराया है, जो औसतन प्रतिदिन 10,000 से अधिक पंजीकरण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी। गेहूं खरीद 17 मार्च को शुरू हुई थी। इसके बाद से, 1.19 लाख से अधिक किसानों ने लगभग 6.57 लाख टन गेहूं बेचा है। बयान के अनुसार, यह अभियान 15 जून तक जारी रहेगा और इसमें राज्य भर के किसानों की मजबूत भागीदारी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी किसानों तक पहुंच रहे हैं और जमीनी स्तर पर सुचारू संचालन सुनिश्चित कर रहे हैं। खरीद केंद्रों पर स्वच्छ पेयजल और छायादार प्रतीक्षा क्षेत्रों सहित उचित सुविधाओं की गारंटी के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसान-अनुकूल वातावरण तैयार हो सके। जिन किसानों ने अभी तक गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण नहीं कराया है या पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है, वे एफसीएस.यूपी.जीओवी.आईएन पर या यूपी किसान मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। गेहूं बेचने के लिए इस पोर्टल/ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य है। किसान 18001800150 पर कॉल करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं और अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद, खरीद केंद्र हर दिन सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक खुले रहते हैं। बयान में कहा गया है कि रविवार को खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने किसानों से बात की और मोबाइल खरीद केंद्रों के माध्यम से गेहूं खरीदा।

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)