- Home

- ज्ञान विज्ञान

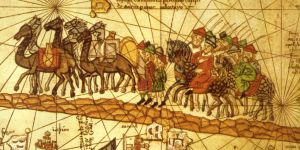

- भारतीय इतिहास में व्यापार के क्षेत्र की जब भी चर्चा होती है, तो उसमें रेशम मार्ग का उल्लेख मिलता है। आज से दो हजार साल पहले चीन में खुला व्यापार मार्ग रेशम मार्ग विश्वविख्यात है । यह मार्ग चीन और एशिया , यूरोप तथा अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार का पुल रहा था ।रेशम मार्ग प्राचीन चीन से मध्य एशिया से हो कर दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया , यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका तक जाने वाला थल व्यापार रास्ता था । बड़ी मात्रा में चीन के रेशम और रेशम वस्त्र इसी मार्ग से पश्चिम तक पहुंचाये जाने के कारण इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग रखा गया । पुरातत्वीय खोज से पता चला है कि रेशम मार्ग ईसा पूर्व पहली शताब्दी के चीन के हान राजवंश के समय संपन्न हुआ था , उस समय रेशम मार्ग आज के अफगानिस्तान , उज्जबेकस्तान , ईरान और मिश्र के अल्जेंडर नगर तक पहुंचता था और इस का एक दूसरा रास्ता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के काबुल से हो कर फारसी खाड़ी तक पहुंचता था , जो दक्षिण की दिशा में आज के कराची तक पहुंच जाता था और फिर समुद्री मार्ग से फारसी खाड़ी और रोम तक पहुंच जाता था ।ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ले कर ईस्वी दूसरी शताब्दी तक रेशम मार्ग के किनारे किनारे पूर्व से पश्चिम तक चार बड़े बड़े सम्राज स्थित थे , वे थे पूर्वी एशिया में चीन का हान राजवंश , मध्य एशिया व भारत के उत्तरी भाग पर शासन करने वाला कुशान , पश्चिमी एशिया का पार्शिया , जो प्राचीन इरान का दास व्यवस्था वाला राज्य था एवं यूरोप का रोम सम्राज थे । रेशम मार्ग से इन प्राचीन सभ्यता वाले राज्यों में प्रत्यक्ष आवाजाही सुलभ हुई थी। रेशम मार्ग और उस के शाखा रास्तों के जरिए पूर्व और पश्चिम के बीच आवाजाही बहुत व्यस्त हुआ करती थी । चीनी ऐतिहासिक उल्लेेख के मुताबिक चीन में जो अखरोट , खरबूज , तरबूजा , काली मिर्च और गाजर उगते हैं , वह सब पश्चिम से चीन में लाए गए थे । ईस्वी सातवीं शताब्दी से नौवीं शताब्दी तक के चीन के थांग राजवंश काल में रेशम मार्ग सब से ज्यादा व्यस्त रहा था । चीन और पश्चिम के देशों के बीच आवाजाही भी जोरों पर थी । पश्चिम के दुर्लभ और कीमती पशुपक्षी , रत्न मसाला , शीशे के बर्तन , सोने व चांदी की सिक्काएं तथा मध्य व पश्चिम एशिया के संगीत , नृत्य ,पेयजल तथा वस्त्र आभूषण भी चीन में आए और चीन से रेशम , रेशमी कपड़े , कृषि उपजें , कागज उत्पादन कला , छपाई कला , राख की शिल्प कला , चीनी मिट्टी के बर्तन , बारूद और कंपास आदि दूसरे देशों में पहुंचे , जिस से विश्व की सभ्यता के विकास के लिए भारी योगदान किया गया था ।व्यापार के साथ रेशम मार्ग से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बहुत क्रियाशील रहा था । बौद्ध धर्म चीन के पश्चिमी हान राजवंश के काल ( ईसापूर्व 206--ईस्वी 25) में चीन में आया । ईस्वी तीसरी शताब्दी में चीन के सिन्चांग में गिजर गुफा खोदी गई , जिस में अब भी दस हजार वर्ग मीटर के भित्ति चित्र सुरक्षित है , जिस से बौद्ध धर्म के चीन में आने के प्रारंभिक इतिहास की झलक मिलती है । अनुमान है कि बौद्ध धर्म भारत से रेशम मार्ग से सिन्चांग के गिजर पहुंचा , फिर वहां से कांसू प्रांत के तङहुंग तक आया , इस के बाद चीन के भीतरी इलाकों में फैल गया । रेशम मार्ग से चलते चलते अनेक बौद्ध गुफाएं सुरक्षित हुई देखी जाती हैं , जिन में तङहुंग की मकाओ गुफा तथा लोयांग की लुंगमन गुफा विश्वविख्यात है । दसवीं शताब्दी में चीन के सुंग राजकाल में ही रेशम मार्ग व्यापार के लिए बहुत कम प्रयोग किया गया । रेशम मार्ग लम्बे अरसे से महत्वपूर्ण रहा था , उस ने विश्व सभ्यता के विकास में खास अहम भूमिका अदा की थी । इधर के सालों में युनेस्को ने रेशम मार्ग पर अनुसंधान की योजना शुरू की और रेशम मार्ग को वार्तालाप के रास्ते की संज्ञा दी , ताकि पूर्व और पश्चिम के बीच वार्तालाप और आदान-प्रदान बढ़ जाए ।-------

- नई दिल्ली। हिंद महासागर में अनुसंधान के दौरान सार्क की एक नई प्रजाति का पता चला है। पूर्वी अफ्रीका के इलाके में सार्क की नई प्रजाति के दो एक साथ नजर आये हैं। प्रारंभिक परीक्षण के दौरान समुद्र वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह सिक्स गिल शॉ सार्क की प्रजाति की हैं। आकार में यह अभी काफी छोटी हैं। नजर आने के लिहाज से ये तीन से चार साढ़े चार फीट लंबी हैं।इस प्रजाति की दूसरी सार्क नजर आने से वैज्ञानिक भी हैरान हुए हैं। इससे पहले इस प्रजाति के होने का अंदेशा समुदी्र वैज्ञानिकों को नहीं था। इस एक खोज से वैज्ञानिकों ने फिर इस बात को दोहराया है कि अब भी आधुनिक विज्ञान समुद्र के अंदर के बारे में बहुत कुछ नहीं जान सका है। पश्चिम जर्मनी के हैमबर्ग के एलासमोब्रांच रिसर्च लैब के समुद्र वैज्ञानिक सिमोन वेइगमान कहते हैं कि अभी भी समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को पूरी तरह समझने में शायद काफी वक्त लगेगा क्योंकि हर गहराई तक इंसान आज भी अपनी आधुनिक तकनीक के बाद भी नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस सार्क की नई प्रजाति के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की है।यह रिपोर्ट वैज्ञानिक पत्रिका पीएलओएस वन में गत 18 मार्च को प्रकाशित हुई है। वैज्ञानिक परिभाषा के मुताबिक यह शॉ सार्क 23 फीट तक लंबी भी हो सकती है। इनमें से कई के पास दोनों तरफ पांच पांच गलफड़े होते हैं। सिर्फ इस सार्क की नई प्रजाति के पास दोनों तरफ छह छह गलफड़े हैं।

- अबूधाबी । कोरोना के खिलाफ छिड़े महायुद्ध में हैंड सैनिटाइजर बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। सैनिटाइजर की मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि दुकानों में इसकी संख्या घट गई है। अब कहते हैं न कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है तो इस संकट के समय में एक भारतीय स्टुडेंट ने रोबॉट सैनिटाइजर का इजाद कर दिया।दुबई में सातवीं के स्टूडेंट ने एक रोबॉट बनाया जो 0.5 सेटीमीटर से भी कम दूरी पर हाथ की पहचान कर उसे सैनिटाइज कर देता है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट में ऐसा ही दावा किया गया है। स्टूडेंट दुबई के स्प्रिंग डेल्स स्कूल में पढ़ता है जिसका नाम सिद्ध सांघवी है। सिद्ध ने बताया कि उसकी मां ने एक विडियो दिखाया था जिसमें लोग अपने हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजर के डब्बे को बार-बार छू कर उससे तरल पदार्थ निकाल रहे हैं। सिद्ध का कहना है बॉटल छूने से तो वह संक्रमित हो गया और यहीं से मुझे रोबॉट बनाने का आइडिया आया। सिद्ध ने कहा, क्योंकि कोरोनो वायरस दूषित सतहों को छूने से फैलता है। बाल वैज्ञानिक सिद्ध ने कहा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों साइंस, टेक्नालॉजी, इंजीनियरिंग व मैथ्स यानी स्टेम की मदद का उपयोग करके कुछ बनाया जाए जिससे मशीन बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आए उसके हाथ को साफ कर देगा।---

- नई दिल्ली। विश्व इतिहास में कई बड़े युद्ध हुए हैं, जो सालों तक चले हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को ही देख लीजिए, जो चार साल और छह साल तक चले हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी हुआ है, जो महज 38 मिनट तक ही चला था, क्योंकि इतने में ही दुश्मनों ने अपने घुटने टेक दिए थे। इस युद्ध को इतिहास के सबसे छोटे युद्ध के तौर पर जाना जाता है। यह युद्ध इंग्लैंड और जांजीबार के बीच लड़ा गया था।जांजीबार एक द्वीपसमूह है और फिलहाल तंजानिया का एक अद्र्ध-स्वायत्त हिस्सा है। बात 1890 की है, जब जांजीबार ने ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुई एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि की वजह से जांजीबार पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया, जबकि तंजानिया का अधिकांश हिस्सा जर्मनी के हिस्से में चला गया। संधि के बाद ब्रिटेन ने जांजीबार की देखभाल का जिम्मा हमद बिन थुवैनी के हाथों में सौंप दिया, जिसके बाद थुवैनी ने खुद को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया। हमद बिन थुवैनी ने 1893 से 1896 यानी तीन साल तक शांति और जिम्मेदारी से जांजीबार पर अपना शासन चलाया, लेकिन 25 अगस्त 1896 को उनकी मौत हो गई, जिसके बाद थुवैनी के भतीजे खालिद बिन बर्घाश ने खुद को जांजीबार का सुल्तान घोषित कर दिया और जांजीबार की सत्ता हथिया ली। कहते हैं कि सत्ता हथियाने के लिए खालिद ने ही हमद बिन थुवैनी को जहर देकर मार दिया था। अब चूंकि जांजीबार पर ब्रिटेन का अधिकार था, ऐसे में बिना उनकी इजाजत के खालिद बिन बर्घाश द्वारा जांजीबार की सत्ता हथिया लेना उन्हें नागवार गुजरा, जिसके बाद ब्रिटेन ने खालिद को सुल्तान पद से हटने का आदेश दिया, लेकिन खालिद ने उनके इस आदेश को अनसुना कर दिया। ऊपर से उसने अपनी और महल की सुरक्षा के लिए चारों तरफ करीब तीन हजार सैनिकों को तैनात कर दिया।यह बात जब ब्रिटेन को पता चली तो उसने एक बार फिर खालिद से सुल्तान पद छोडऩे को कहा, लेकिन खालिद ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब जांजीबार को फिर से अपने अधिकार में लेने के लिए ब्रिटेन के पास बस एक ही रास्ता बचा था और वो था युद्ध। लिहाजा ब्रिटेन ने पूरी तैयारी और रणनीति के साथ जांजीबार पर आक्रमण के लिए अपनी नौसेना भेजी। 27 अगस्त 1896 की सुबह ब्रिटिश नौसेना ने अपने जहाजों से जांजीबार के महल पर बमबारी शुरू कर दी और उसे नष्ट कर दिया। महज 38 मिनट में ही एक संघर्ष विराम की घोषणा हुई और युद्ध समाप्त हो गया। इसे ही इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है।---

- दुनिया में हर साल 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। इस चिडिय़ा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। घरों के आसपास नजर आने वाली गोरैया लुप्त होने के कगार पर है।इसकी आबादी में तेजी से आ रही गिरावट को देखते हुए भारतीय पर्यावरणविद मोहम्मद दिलावर की नेचर फोरएवर सोसायटी ने इस पहल की शुरुआत की थी। पहला विश्व गोरैया दिवस 2010 में दुनिया के विभिन्न भागों में मनाया गया।घरेलू गौरैया (पासर डोमेस्टिकस) एक पक्षी है जो यूरोप और एशिया में सामान्य रूप से हर जगह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पूरे विश्व में जहाँ-जहाँ मनुष्य गया इसने उनका अनुकरण किया और अमरीका के अधिकतर स्थानों, अफ्रीका के कुछ स्थानों, न्यूज़ीलैंड और आस्ट्रेलिया तथा अन्य नगरीय बस्तियों में अपना घर बनाया। शहरी इलाकों में गौरैया की छह तरह ही प्रजातियां पाई जाती हैं। ये हैं हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सिंड स्पैरो, रसेट स्पैरो, डेड सी स्पैरो और ट्री स्पैरो। इनमें हाउस स्पैरो को गौरैया कहा जाता है। यह शहरों में ज्यादा पाई जाती हैं। आज यह विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाले पक्षियों में से है। लोग जहाँ भी घर बनाते हैं देर सबेर गौरैया के जोड़े वहाँ रहने पहुँच ही जाते हैं।गोरैया एक छोटी चिडिय़ा है। यह हल्की भूरे रंग या सफेद रंग में होती है। इसके शरीर पर छोटे-छोटे पंख और पीली चोंच व पैरों का रंग पीला होता है। नर गोरैया का पहचान उसके गले के पास काले धब्बे से होता है। 14 से 16 से.मी. लंबी यह चिडिय़ा मनुष्य के बनाए हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती है। यह लगभग हर तरह की जलवायु पसंद करती है पर पहाड़ी स्थानों में यह कम दिखाई देती है। शहरों, कस्बों गाँवों और खेतों के आसपास यह बहुतायत से पाई जाती है। नर गौरैया के सिर का ऊपरी भाग, नीचे का भाग और गालों पर पर भूरे रंग का होता है। गला चोंच और आँखों पर काला रंग होता है और पैर भूरे होते है। मादा के सिर और गले पर भूरा रंग नहीं होता है। नर गौरैया को चिड़ा और मादा चिड़ी या चिडिय़ा भी कहते हैं।

- लैम्बिक एक प्रकार की बियर है जो खास तौर से बेल्जियम में तैयार की जाती है। इसे बेल्जियम की सबसे विशिष्ट बियर कहा जा सकता है। ये बेल्जियम की सेने घाटी, जिसमें ब्रसेल्स भी स्थित है, के वातावरण में मौजूद जंगली यीस्ट के किण्वन से बनाई जाती है तथा इसमें प्रयुक्त हॉप्स भी बासी होते हैं।सामान्यत: 3 से 5 वर्ष तक इसे लकड़ी के पीपों में परिपक्वित किया जाता है। इनका स्वाद इतना अम्लीय और खट्टा होता है कि पहली बार बहुत से लोग अचम्भित हो जाते हैं। अक्सर इन्हें कई फलों जैसे चेरी, स्ट्रॉबेरी आदि के साथ भिगो कर उन फलों के स्वाद पर आधारित किया जाता है। 1860 में लुई पास्चर द्वारा यीस्ट के विभिन्न प्रकारों के विकास से पहले सभी बियर इसी विधि से बनाई जाती थीं। लैम्बिक बियर अधिकांशत: शुद्ध रूप में नहीं पी जाती है और यदि पी भी जाती है तो 1 या 2 वर्ष तक परिपक्वन वाली। मुख्यत: दो या अधिक वर्षों की लैम्बिक बियर को मिलाकर या फलों के साथ मिलाकर इन्हें पिया जाता है।अलग-अलग वर्षों की पुरानी मिश्रित लैम्बिक बियर को गॉज़ कहते हैं। इसमें नई लैम्बिक (कम वर्षों के लिये परिपक्वित) बियर में मिठास और फलों का स्वाद देती है जबकि पुरानी लैम्बिक बियर में खटास और अनूठा स्वाद लेकर आती है। गॉज़ सबसे अधिक बिकने वाली लैम्बिक बियर है। इसे बियर की दुनिया की शैम्पेन भी कहते हैं। मोर्ट सुबाइट, कैन्टिलॉन और टिमरमन्स कुछ प्रमुख गॉज़ ब्रांड्स हैं। इसके अलावा फ़ैरो, क्रिक और फ्रैम्बोज़ेन अन्य लैम्बिक बियर हैं जो इसमें क्रमश: चीनी, चेरी और रेस्पबेरी मिलाकर बनाई जाती हैं।

-

सूर्य भले ही हमारे लिए ऊर्जा का एक स्रोत है लेकिन इसके बावजूद धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जहां वर्ष में कुछ महीने ही बस सूरज की रोशनी मिलती है. जिसमें एक जगह है आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित नॉर्वे का टॉम्सो शहर, जहां हर वर्ष नवंबर से जनवरी तक तीन महीने तक सूरज नहीं दिखाई देता है. वहीं यदि आप इससे दक्षिण में चलेंगे को नॉर्वे का रजुकान गांव आता है, जहां छह महिने तक सूर्य की रोशनी देखने को नहीं मिलती है. ऐसे जगह पर लोग सदियों से रह रहे हैं. लेकिन विशेषज्ञों ने इस समस्या का हल कर दिया. तकनीती विशेषज्ञों ने इस मुश्किल को सन मिरर लगाकर हल किया है. सूर्य के प्रकाश की दिशा में पहाड़ों पर विशाल सन मिरर की शृंखला लगाई गई, जिससे सूर्य की किरणों परावर्तित होकर पहाड़ी की तलहटी में रोशनी की है. ये आइडिया एक सदी पहले यहीं के इंजीनियर सैम आइड का था. जिसे मार्टिन एंडरसन ने पूरा किया था. मार्टिन पहले शख्स थे जिन्हें रजुकान में सूर्य की रोशनी नहीं दिखने पर बेचैन हो गए थे. उन्होंने स्थानीय अधिकारियों की मदद से 8 लाख डॉलर की लागत से सन मिरर लगवाए थे. इससे पहले लोग केबल कार के जरिए सूरज की रोशनी देखने ऊपर जाते थे. हालांकि अब यहां दिन भर प्रकाश रहता है.

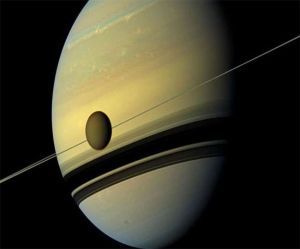

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन की सबसे ऊंची चोटी की खोज की। इसकी ऊंचाई &,&&7 मीटर है. इसका पता नासा के कैसिनी अभियान के दौरान लगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सबसे ऊंची चोटी तीन पहाड़ी रेखाओं के समूह के बीच दिखाई दी है। इस समूह को मिथरिम मोंटेस कहा जाता है। टाइटन की Óयादातर ऊंची चोटियों को उसकी भूमध्य रेखा के नजदीक देखा गया।नासा की सर्वो'च चोटियों की ऊंचाई & हजार मीटर के करीब है। चोटियों के अध्ययन में कैसिनी के राडार से प्राप्त तस्वीरों और अन्य आंकड़ों को शामिल किया गया।यह राडार टाइटन के धुंधले वातावरण के पार स्पष्ट तस्वीरें खींचने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने मिथरिस मोंटेस और टाइटन के कुछ अन्य हिस्सों में भी में इस चोटी के समकक्ष ऊंचाई वाली चोटियां देखी है।-----

-

बोलिविया में सालर डि उयूनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। यह समुद्र तल से 3,656 मीटर ऊंचाई पर एंडीज पठार के 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। साथ ही यह बोलिविया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है। दुनिया भर से पर्यटक यहां के विशाल सफेद मैदान को देखने आते हैं। सफेद मैदान के बीच ज्वालामुखीय चट्टानें छोटे द्वीपों की तरह दिखती हैं, मानो सफेद कैनवास पर काले बिंदु हों। इनमें सबसे मशहूर है क्वेशुआ में इंका का घर या इंकाहाउसी। इंका सभ्यता के लोग नमक के मैदान को पार करते समय अस्थायी रूप से यहां शरण लेते थे।

-

1910 के दशक में अमेरिका के हॉलैंड द्वीप पर 300 से भी ज्यादा घर थे, जहां लोग रहते थे, लेकिन बाद में समुद्र की तेज लहरों से यहां की मिट्टी कटने लगी और धीरे-धीरे सारे घर पानी में समा गए। अब इस आइलैंड पर सिर्फ एक ही घर बचा हुआ है, जो लोगों को बेहद ही हैरान करता है।

-

आयरलैंड के रोस्कोमन में एक महल है, जो सदियों से वीरान है। इसे मैकडर्मोट कैसल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसे 12वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन इसके बनने के कुछ ही साल बाद इसमें आग लग गई और महल के अंदर मौजूद 34 लोग जलकर मर गए। तब से लेकर आज तक यह महल वीरान पड़ा हुआ है। यहां कोई नहीं रहता है।

- तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है और पोटाला पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में है जो तवांग नदी की घाटी में स्थित है। यह 17 वीं सदी के दौरान मेरा लामा द्वारा स्थापित किया गया था। यह मठ पांडुलिपियों, पुस्तकों और अन्य कलाकृतियों के अद्भुत संग्रह के कारण भी प्रसिद्ध है। 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतरराष्ट्रीय धरोहर मानते हैं।अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ 1680 में मेराक लामा लोद्रे ग्यास्तो ने बनवाया। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ हैं जिसमें 570 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। समुद्र तल से 10 हजार फुट की ऊंचाई पर तवांग चू घाटी में बने इस मठ में दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु और पर्यटक आते हैं। तवांग मठ में दलाई लामा भी आए।इस मठ को गालडेन नमग्याल लहात्से के नाम से भी जाना जाता है। इस मठ का मुख्य आकर्षण यहां स्थित भगवान बुद्ध की 28 फीट ऊंची प्रतिमा और प्रभावशाली तीन तल्ला सदन है। मठ में एक विशाल पुस्तकालय भी है, जिसमें प्रचीन पुस्तक और पांडुलिपियों का बेहतरीन संकलन है। ऐसा माना जाता है कि ये पांडुलिपि 17वीं शताब्दी की है। एक मान्यता के अनुसार मठ बनाने के लिए इस स्थान का चयन एक काल्पनिक घोड़े ने किया था। तब मठ के संस्थापक मेराक लामा को मठ बनाने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने में काफी कठिनाई हो रही थी। इसमें ता का अर्थ होता है- घोड़ा और वांग का अर्थ होता है-आशीर्वाद दिया हुआ। चूंकि इस स्थान को दिव्य घोड़े ने अपना आशीर्वाद दिया था, इसलिए इसका नाम तवांग पड़ा।

- भारत में भी तरह - तरह से कॉफी बनाई जाती है। इनका स्वाद ऐसा कि बस पीते ही रह जाएं। एक नजर इन अलग-अलग कॉफी पर-एस्प्रेसो - इस मिक्स को कई तरह की कॉफियों में एक बेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एस्प्रेसो, उबले पानी और काफी बींस का मिक्स होता है। इसे तैयार करने के लिए अलग मिक्सर और ग्राइंडर का भी इस्तेमाल किया जाता है।फ्रापुचीनो - स्टारबक्स की खासियत माने जाने वाली फ्रापुचीनो में कॉफी के साथ शक्कर, दूध, एस्प्रेसो समेत बर्फ भी मिलाया जाता है। इसमें कॉफी के ऊपर क्रीम की एक मोटी परत होती है।कैरेमल मकियाटो -इस कॉफी को दुनिया में काफी पसंद किया जाता है। फ्रापैचिनो की ही तरह इसे भी बनाने में 5 मिनट से कम का समय लगता है। इसमें एस्प्रेसो के साथ बर्फ, क्रीम, दूध, सिरप और कैरेमल (भुनी हुई शक्कर) की परत होती है।कैफे मोका-कैफे लाटे और कैफे मोका लगभग एक जैसी ही नजर आती है। इस कॉफी में एस्प्रेसो का बेस होता है और इसे गर्म दूध और चॉकलेट के साथ तैयार किया जाता है। कुछ खास रेस्तरां इस कॉफी में क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं।अमेरिकानो-कई एस्प्रेसो बेस वाले ड्रिंक दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिकानो में ऐसा नहीं होता। इसमें एस्प्रेसो का इस्तेमाल होता है लेकिन उसे गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है। मतलब इसमें कॉफी जैसी ही ताकत होती है लेकिन अलग स्वाद के साथ।कैफे कुबानो- इस कॉफी को क्यूबन कॉफी या क्यूबन एस्प्रेसो भी कहते हैं। क्यूबा ने इटली से पहली बार कॉफी तैयार करने की ऐस्प्रेसो मशीन को आयात किया। जिसके बाद इस एस्प्रेसो का क्यूबा में ईजाद किया गया. यह एस्प्रेसो शॉट थोड़ा सा मीठा होता है और कई कॉफी ड्रिंक में यह बेस का काम करता है।कैफे लाटे-कैफे लाटे में एक तिहाई एस्प्रेसो, दो-तिहाई स्टीम दूध और तकरीबन एक सेंटीमीटर झाग की परत होती है। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय कॉफी ड्रिंक में से एक है। सजावट के लिए ऊपर से इसमें कोको पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है।आइरिश कॉफी- इस कॉफी में कॉकटेल होता है। इसमें कॉफी, चीनी और मोटी क्रीम के साथ घुली होती है आइरिश व्हिस्की। इसके इतिहास को लेकर कहा जाता है कि ठंड से यात्रियों को बचाने के लिए 1940 में अमेरिका के एक शेफ ने कॉफी के साथ व्हिस्की को मिला दिया। इसे बेहद ही पसंद किया गया, और ईजाद हो गई आइरिश कॉफी।कैपुचीनो- यह इतालवी कॉफी आमतौर पर एस्प्रेसो और गर्म दूध के साथ बनाई जाती है। इसमें दूध का झाग सबसे ऊपर नजर आता है. आमतौर पर झाग की मोटी परत के लिए दूध को स्टीमर के साथ तैयार किया जाता है। स्टीमर झाग पैदा करने के लिए एक तरह की मशीन होती है।कैफे ओल-इस कॉफी का शाब्दिक अर्थ होता है, दूध के साथ कॉफी। जैसे कि नाम से जाहिर है इसमें गुनगुना दूध और कॉफी बीन्स मिलाया जाता है। यह कोई साधारण मिलाना नहीं होता, मिक्स थोड़ा-बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो स्वाद खराब हो सकता है। कॉफी को ऐसे पकाया जाता है जिससे कप में क्रीम की परत तैयार हो जाए।--

- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ताओं के अधिकारों और आवश्यकताओं के प्रति विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करना और बाजार में उनके शोषण को रोकना है। वर्ष 2020 का विषय है- सदैव सजग उपभोक्ता।विश्व में पहली बार 15 मार्च, 1962 को भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने 13 मार्च, 1983 को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया था। कैनेडी ने अपने भाषण में पहली बार उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा को रेखांकित किया। वे विश्व के पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित किया था। इसके बाद प्रतिवर्ष इसे 15 मार्च से मनाया जाने लगा है।भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर, को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।

- भारतीय सेना में तीन तरह के कर्मी होते हैं-1. कमिशंड ऑफिसर- ये सेना के सीनियर मैनेजमेंट होते हैं। जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट तक के रैंक इसके तहत आते हैं। ये आईएएस के समकक्ष माने जाते हैं।2. जूनियर कमिशंड ऑफिसर- ये सेना के जूनियर मैनेजमेंट होते हैं। सेना में सूबेदार मेजर से लेकर नायब सूबेदार तक के रैंक इसके तहत आते हैं।3. नॉन-कमिशंड ऑफिसर- ये जेसीओ द्वारा दिए गए आदेश पर अमल करते हैं। हवलदार से लेकर सिपाही तक के रैंक इसके तहत आते हैं।सभी सैन्य कर्मियों की वर्दी पर अलग-अलग बैज लगे होते हैं। बैज देखकर पता चल जाता है कि यह अधिकारी किस पद पर है। आइए जानते हैं रैंक और बैज...लेफ्टिनेंट- पहचान: बैज पर पांच किनारों वाले दो सितारे। कमिशंड ऑफिसर रैंक में यह सबसे शुरुआती पद है।कैप्टन- पहचान: बैज पर पांच किनारों वाले तीन सितारे। दो साल की कमिशंड सर्विस पूरी होने पर समय सीमा के आधार पर यह प्रमोशन मिलता है।मेजर-पहचान: बैज पर अशोक चिह्न। समयसीमा के हिसाब से 6 साल की कमिशंड सर्विस पूरी करने पर प्रमोशन मिलता है।लेफ्टिनेंट कर्नल- पहचान: बैज पर पांच किनारों वाला एक सितारा और इसके ऊपर अशोक चिह्न। कमीशंड सेवा में 13 साल रहने के बाद प्रमोशन मिलता है।कर्नल- पहचान: बैज पर पांच किनारों वाले दो सितारे और इनके ऊपर अशोक चिह्न। कर्नल के पद पर प्रमोशन चयन के जरिए कमिशंड सर्विस में 15 साल रहने के बाद होता है।ब्रिगेडियर- पहचान: बैज पर पांच किनारों वाले तीन सितारे और इनके ऊपर अशोक चिह्न। ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोशन चयन के जरिए कमिशंड सर्विस में 25 साल रहने के बाद होता है।मेजर जनरल- पहचान: बैज पर पांच किनारों वाला सितारा और इसके नीचे तलवार और डंडा क्रॉस रूप में। मेजर जनरल पद पर प्रमोशन चयन के जरिए कमिशंड सर्विस में 32 साल तक रहने के बाद होता है।लेफ्टिनेंट जनरल-पहचान: बैज पर अशोक चिह्न और इसके नीचे तलवार और डंडा क्रॉस रूप में। लेफ्टिनेंट जनरल को कमिशंड सर्विस में 36 साल तक रहने के बाद चुना जाता है। वह वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी कमांडर्स का पद भी संभाल सकते हैं।जनरल या सेना प्रमुख- पहचान: बैज पर अशोक चिह्न। इसके नीचे पांच किनारों वाला सितारा। इसके नीचे तलवार और डंडा क्रॉस रूप में। फील्ड मार्शल के मानद रैंक के बाद यह सर्वोच्च रैंक होता है। सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही यह रैंक हासिल कर सकता है।फील्ड मार्शल- पहचान: बैज पर अशोक चिह्न और खिलते कमल की माला में तलवार और डंडा क्रॉस रूप में चिह्न। यह इंडियन आर्मी का सर्वोच्च रैंक है। ये अपने पद से कभी रिटायर नहीं होते।सूबेदार मेजर/रिसालदार मेजर- पहचान: बैज पर स्ट्राइप के साथ अशोक चिह्न। चयन से प्रमोशन के बाद इस रैंक तक पंहुचा जाता है।सूबेदार/रिसालदार- पहचान: बैज पर स्ट्राइप के साथ दो सुनहरे सितारे। इस रैंक पर चयन के जरिए प्रमोशन होता है। रिटायरमेंट- 30 साल की सर्विस या 52 साल की उम्र में जो भी पहले हो।नायब सूबेदार/नायब रिसालदार- पहचान: बैज पर स्ट्राइप के साथ एक सुनहरा सितारा। इस रैंक पर प्रमोशन चयन के आधार पर होता है। कुछ स्थितियों में सीधे भर्ती भी होती है।सैनिक- पहचान: इसकी वर्दी पर कोई निशान नहीं होता। इनकी पहचान कॉर्प्स से होती है, जिसमें वह सर्विस देता है। मसलन, सिग्नल्स के सिपाही को सिग्नलमैन, पैदल सेना के सिपाही को राइफलमैन और बख्तरबंद कॉर्प्स के सिपाही को गनर कहा जाता है।लांस नायक- पहचान: एक धारी वाली पट्टी। प्रमोशन चुनाव के आधार पर होता है। रिटायरमेंट- 22 साल की सर्विस या 48 साल की उम्र।नायक या लांस दफादार- पहचान: बैज पर दो धारियों वाली पट्टी। प्रमोशन चुनाव के आधार पर। 24 साल की सर्विस या 49 साल की उम्र में ये रिटारयर होते हैं।हवलदार या दफादार- पहचान: बैज पर तीन धारियों वाली पट्टी। इस रैंक पर चयन के आधार पर प्रमोशन होता है।

-

गोल्डफिश इकलौती ऐसी मछली है, जो अपनी आंखें कभी भी बंद नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोती नहीं हैं। गोल्डफिश सोती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाकी के जीव-जंतु सोते हैं।

-

जहां एक सामान्य व्यक्ति का दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है, वहीं एक छिपकली का दिल एक मिनट में 1000 बार धड़कता है। यह बेहद ही हैरान करने वाली बात है।

-

कछुए को धरती पर सबसे ज्यादा दिन तक जीने वाले जीवों में से एक माना जाता है। ये 200-250 साल तक जिंदा रहते हैं। इस वक्त धरती पर कछुओं की 300 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। शायद ही आप ये बात जानते होंगे कि कछुओं के दांत नहीं होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। -

डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय मछली के तौर पर हम जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डॉल्फिन पांच से आठ मिनट तक अपनी सांस रोक कर रख सकती है। जी हां, यह बिल्कुल सच है। इतना ही नहीं, डॉल्फिन एक आंख खुली रख कर भी सो सकती है।

-

दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी आंखें उनके दिमाग से ज्यादा बड़ी होती हैं। शुतुरमुर्ग की आंखें दो इंच तक लंबी और मोटी होती हैं। इतनी बड़ी आंखें धरती पर मौजूद किसी भी अन्य जीव की नहीं होतीं। - पृथ्वी पर मौजूद हरेक जीव अहम भूमिका निभाता है लेकिन जब बात धरती पर जीवन को जारी रखने की होती है तो कुछ जीव दूसरों की तुलना में ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। आइये जानें ऐसे कौन से वो 8 जीव हैं, जिसके बिना पृथ्वीं पर जीवन संभव नहीं है।1. मधुमक्खी- यह कोई छिपी बात नहीं है कि मधुमक्खियां बेहद जरूरी हैं। रॉयल जियोग्राफिकल सोसायटी ने तो उन्हें पृथ्वी का सबसे अहम प्राणि घोषित किया है। दुनिया में परागण कराने वाला यह सबसे पुराना जीव कई पौधों की प्रजातियों के जीवन चक्र में अहम भूमिका निभाता है और स्वस्थ इकोसिस्टम को बनाए रखता है। हम जिन फसलों को खाते हैं, उनमें से 70 फीसदी उन पर निर्भर हैं।2. चींटी- हम उन्हें कीट भी कहते हैं लेकिन वास्तव में इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अंटार्कटिका को छोड़ पृथ्वी के हर महाद्वीप में चीटियां मौजूद हैं और ये कई भूमिकाएं निभाती हैं। इनमें मिट्टी में पोषक तत्वों को वितरण से ले कर बीजों को फैलाना और दूसरे कीटों को खाना भी शामिल है। वैज्ञानिक दुनिया भर में चीटियों की बांबी पर जलवायु परिवर्तन के असर को जानने में जुटे हैं।3. कवक या कुकुरमुत्ता- ना तो ये पौधे हैं ना जानवर, सूक्ष्मजीव या फिर प्रोटोजोआ। कवक को कभी कभी पृथ्वी पर मौजूद जीवन का पांचवा वर्ग कहा जाता है। उनके बगैर हमारा शायद अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये जल, थल और वायु हर जगह मौजूद हैं। ये पृथ्वी के प्राकृतिक पोषण को रिसाइकिल करते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो पारा जैसे हानिकारक धातुओं और पोलियूरेथेन प्लास्टिक को भी पचा सकती हैं।4. फाइटोप्लैंकटन- फाइटोप्लैंकटन यानि सूक्ष्म जलीय वनस्पति पृथ्वी पर जीवन के लिए कितने जरूरी हैं यह समझना थोड़ा कठिन है। इनका एक योगदान तो यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का दो तिहाई हिस्सा यही पैदा करते हैं। इनके बगैर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और पर्यावरण के लिए असुविधा होगी। इसके साथ ही ये मरीन इकोसिस्टम के फूड चेन का आधार हैं।5. केंचुआ- मामूली सा दिखना वाला केंचुआ पृथ्वी के जीवमंडल के लिए इतना जरूरी है कि इसे इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है। ये जीव मिट्टी में हवा भर कर उसे पोषक बनाते हैं और कार्बनिक पदार्थों को रिसाइकिल करते हैं। इसके साथ ही भोजन चक्र में भी इनकी जगह बेहद अहम है। कई पारिस्थितिकियों में अहम स्थान रखने के बावजूद कई प्रजातियां मिट्टी के अम्लीकरण की वजह से खतरे में हैं।6.प्राइमेट- हमासे सबसे करीबी जैविक रिश्तेदार प्राइमेट, मानव जीव विज्ञान के बारे में कई तरह की अंतरदृष्टी देते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बेहद जरूरी है् और उष्णकटिबंधीय जंगलों के लिए अहम प्रजातियां हैं। ये इन जंगलों के लिए एक तरह से माली हैं जो बीजों को बिखेरते हैं और नए पौधों के उगने की जगह बनाते हैं। अगर हम इन जंगलों को बचाए रखना चाहते हैं तो हमें इन प्राइमेटों के अस्तित्व को वहां बनाए रखना होगा।7. कोरल- कोरल को अकसर समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। कोरल रीफ कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। इनमें तटों की रक्षा से लेकर भोजन तंत्र का आधार होना भी शामिल है। रिसर्चरों का अनुमान है कि कोरल रीफ एक चौथाई समुद्री जीवों के लिए घर भी हैं। इस तरह से ये पृथ्वी के सबसे जटिल इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अगर हम कोरल रीफ को खो बैठे, तो हम असंख्य समुद्री जीवों को भी खो देंगे।8.5. चमगादड़- केला, बाओबाब और टकिला में क्या समानता है? ये सभी परागण और कीटों के नियंत्रण के लिए चमगादड़ पर निर्भर हैं। दुनिया भर में चमगादड़ों की अलग अलग प्रजातियां एक जरूरी पारिस्थतिकीय भूमिका निभाती हैं जिनकी वजह से कई फसलों का जीवन संभव होता है। चमगादड़ों की स्वस्थ आबादी कीटनाशकों पर होने वाले करोड़ों डॉलर के खर्च को बचा सकती हैं और वो एक मजबूत इकोसिस्टम की निशानी हैं।---

- साइलेंट वैली यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाडिय़ों में स्थित है। यह उद्यान भारत के दक्षिण-पश्चिमी घाट के वर्षा वनों और आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के आखिरी अनछुए छोर पर है। यह घाटी नीलगिरी अंतर्राष्ट्रीय जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के केंद्र में है और विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्य पश्चिमी घाट का हिस्सा है।यह क्षेत्र आम भाषा में सैरंध्रीवनम कहलाता है, जिसे मलयालम भाषा में सैरंध्री का वन कहते हंै। स्थानीय हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सैरंध्री का अर्थ द्रौपदी है। पांडव अपने वनवास के दौरान घूमते हुए केरल पहुंच गए थे, जहां वे एक जादुई घाटी में आ गए, जहां लहराते हुए घास के मैदान तंग वन घाटियों से मिलते थे, एक गहरी हरी नदी अगम्य वन में अपना रास्ता ढूंढती हुई सी लगती है, जहां सुबह और शाम, बाघ और हाथी किनारे पर एक साथ पानी पीते थे, जहां सब कुछ सामंजस्यपूर्ण था और जहां इंसान नहीं पहुंचा था। वर्ष 1847 में वनस्पतिशास्त्री रॉबर्ट वाइट शांत घाटी क्षेत्र के जलभंडारण का अनुसंधान करने के लिए गए पहले अंग्रेज थे।अंग्रेजों ने इस क्षेत्र का नाम शांत घाटी इसलिए दिया, क्योंकि वहां शोर करने वाले सिकाडा कीड़ों का अभाव था। अन्य कहानी के अनुसार इस नाम का संबंध सैरंध्री नाम के अंग्रेजी रूपांतरण से जुड़ा है। तीसरी कहानी घाटी की अनछुई प्रकृति की तरफ इशारा करती है अर्थात जहां कोई इंसानी शोर नहीं होता। शांत घाटी में लघुपुच्छ वानरों की बड़ी संख्या निवास करती है, जो कि नर-वानरों की लुप्तप्राय प्रजाति है। शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक वर्षावनों का एक अनूठा स्थल है। यह विविध प्रकार के जीवों का वास है, जिनमें से कुछ विशेष रूप से पश्चिमी घाट के ही हैं।कुंटीपूझा नदी इस पार्क के उत्तर से दक्षिण की तरफ 15 किलोमीटर लम्बाई से गुजरती हुई भारतापूझा नदी में मिलती है। साफ, स्वच्छ और बारहमासी होना नदी की विशेषता है। शांत घाटी में वृक्ष प्रजातियों की संख्या (0.4 हेक्टेयर में 84 प्रजातियों के 118 संवहनी पौधे) बहुत ज्यादा है, जबकि दूसरे उष्ण कटिबंधीय वनों में 60 से 140 प्रजातियां ही उपलब्ध होती हैं। मुदुगार और इरुला जनजातीय लोग इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और वे पास की अत्तापदी संरक्षित वन्य क्षेत्र की घाटी में रहते हैं। इसके अलावा, कुरुंबर लोग पार्क के बाहर के क्षेत्र में नीलगिरी की पहाडिय़ों के निकट रहते हैं।शांत घाटी के जीवों के बारे में अध्ययन से पता चलता है कि इस घाटी में अद्भुत और दुर्लभ जीव हैं। दुर्लभ इसलिए, क्योंकि पश्चिमी घाट के पूरे क्षेत्र में इनकी कई मूल प्रजातियां मनुष्यों की बस्तियों के विस्तार या अन्य कारणों से अपने आशियाने उजडऩे के कारण लुप्तप्राय हो गयी हैं। फिर भी, इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम मानवीय घुसपैठ के कारण यहां शांत घाटी में कुछ विशेष प्रकार के जीव अभी भी उपलब्ध हैं। यह अद्वितीय इसलिए है कि अब तक एकत्र थोड़े बहुत आंकड़ों और वर्गीकरण, प्राणि-वृत्तांत और पारिस्थितिक अध्ययन की दृष्टि से उपलब्ध यह जानकारी वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत दिलचस्प है। पश्चिमी घाट की शांत घाटी में 50 से 100 साल पहले तक बडी संख्या में कीड़ों, मछलियों, उभयचरों, सर्पों, और स्तनधारियों की प्रजातियां उपलब्ध थीं और अभी भी मौजूद हैं। 1970 तक यह एक अनजाना, और अछूता वन क्षेत्र था। क्षेत्र में प्रस्तावित एक पनबिजली परियोजना की घोषणा के बाद 1984 में यहां पार्क का निर्माण हुआ। अब शांत घाटी के दो क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र (89.52 वर्ग किमी) और सुरक्षित क्षेत्र (148 वर्ग किमी)। मुख्य क्षेत्र संरक्षित है और वन्य जीवन में कोई दखलंदाजी नहीं है। केवल वन विभाग के कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, और वन्य जीवन फोटोग्राफरों यहां जाने की अनुमति है।

- जोधपुर। खेती करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। आधुनिक तकनीक के आ जाने से अब किसान कम लागत में अधिक लाभ पाने वाली खेती करने पर जोर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों के किसान भी अब नई तकनीक अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं।आज हम आपको एक ऐसे किसान के बारे में बता रहे हैं, जो राजस्थान में जोधपुर और पाली जिले के सीमा के पास बसे बिलाड़ा गांव के रहने वाले हैं। इस प्रगतिशील किसान का नाम है राजाराम शीरवी राठौड़। उन्होंने अपने क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए मटका खेती विकसित की है। उनका मानना है कि इस तकनीक से एक तो सिंचाई के लिए पानी कम लगता , दूसरे अच्छी पैदावार भी ली जा सकती है। इसे जैविक जुगाड़ तकनीक कहा जा सकता है। इस प्रगतिशील किसान राजाराम शीरवी राठौड़ ने पहले तो पुराने मटके जमीन में गाड़े। इसमें उन्होंने जीवामृत और डीकंपोस्ट खाद भरी। मटके में जहां छेद किए गए हैं वहां कोई छोटा पत्थर रख दिया जाता है ताकि उसमें बाहर की मिट्टी न जा पाए। इसी छेद के पास बीज बोये जाते हैं।इस विधि से बेलें सामान्य बुआई की अपेक्षा न सिर्फ काफी तेजी से बड़ी होती हैं, बल्कि वो रोगमुक्त भी होती हैं। इसमें फल भी अधिक आते हैं। उन्होंने अपनी मेढ़ों के किनारे तीन-तीन फीट पर मटके गाड़े हैं।राजाराम राठौड़ बताते हैं, इस विधि से एक बार घड़े में पानी भरने से वो करीब 2 महीने तक चलता है। उनका कहना है कि बिना किसी रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक के इस जैविक खेती में सामान्य से अधिक उत्पादन होता है। श्री राठौड़ का कहना है कि कद्दू, लौकी, करेला, लोबिया और तरोई जैसी बेल वाली फसलें लेने के लिए किसान मटका विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मटके में वेस्ट डीकंपोजर या जीवामृत मिला पानी डालकर उसे ऊपर से ढंक देना होता है। मटके में भरे पानी से बीजों को नमी और माइक्रोन्यूटेंट मिलते रहते हैं, जिससे वो तेजी से बढ़ते हैं। राजाराम के मुताबिक इस विधि से किसानों को अपने खेतों की मेढ़ों के पास बुआई करने से ज्यादा फायदा मिलेगा। इस विधि में एक बार जमीन में दबाया गया मटका कई वर्षों तक काम करता रहता है। बस उसमें पानी भरते रहने चाहिए।राजाराज राठौड़ करीब 150 बीघे खेत के मालिक हैं और वर्ष 2011 से जैविक खेती कर रहे हैं। अपने खेतों में वो जीरा, गेहूं, सौंफ, मिर्च, कपास जैसी फसल भी लेते हैं।---

- दरभा एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय घास है। हिन्दू संस्कृति में इस दरभा घास को दूर्वा (दूब) के नाम से जाना जाता है। मारवाडी भाषा में इसे ध्रो कहा जाता है। हिंदी में इसे दूब, दुबडा, संस्कृत में दुर्वा, सहस्त्रवीर्य, अनंत, भार्गवी, शतपर्वा, शतवल्ली, मराठी में पाढरी दूर्वा, काली दूर्वा, गुजराती में धोलाध्रो, नीलाध्रो, अंग्रेजी में कोचग्रास, क्रिपिंग साइनोडन, बंगाली में नील दुर्वा, सादा दुर्वा आदि नामों से जाना जाता है।दरभा घास (डेस्मोटाचा बिपिन्नाटा) वैदिक शास्त्रों में पवित्र सामग्री के तौर पर माना जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में इसे शुद्ध करने वाला पदार्थ बताया गया है। ग्रहण के दौरान, दरभा घास को खाद्य वस्तुओं में खमीर उठाने के लिए डाला जाता है और ग्रहण के समाप्त होने के बाद उसे हटा लिया जाता था। वैदिक काल में दरभा घास का प्रयोग कीटाणुनाशक के तौर पर किया जाता था क्योंकि यह एकमात्र ऐसी घास थी जो ग्रहण के दौरान कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल की जा सकती थी। ग्रहण के दौरान नीले और पराबैगनी विकिरण जो अपने प्राकृतिक असंक्रमित प्रकृति के लिए जाने जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। जिसके कारण ग्रहण के दौरान खाद्य उत्पादों में अनियंत्रित सूक्ष्म जीवों का विकास हो जाता है।तंजावुर के शस्त्र विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने उष्णकटिबंधीय घास दरभा को इको- फ्रेंडली भोजन संरक्षक बताया। घास दरभा पर यह अध्ययन संयुक्त रूप से सेंटर फॉर नैनोटेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड बायोमटेरियल्स और शस्त्र विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के क्रमश: डॉ. पी मीरा और डॉ. पी बृन्दा की देखरेख में किया गया था। दरभा घास के खमीर बनाने के गुण की खोज के क्रम में शोधकर्ताओं ने दरभा घास, लेमन ग्रास, बरमुडा ग्रास और बैंम्बू ग्रास समेत घास के पांच उष्णकटिबंधीय प्रजातियों को गाय के दही में रखा और पाया कि यह आसानी से खमीर में बदल सकता है।दरभा घास के इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी ने जबरदस्त नैनो- पैटर्न और वर्गीकृत या माइक्रो संरचना दिखाया जबकि यह बात अन्य घासों में नहीं थी। वर्गीकृत सतह सुविधाओं (हिरैरकल सरफेस फीचर्स) में दरभा घास अकेला था जिसने बड़ी भारी संख्या में बैक्टिरिया को आकर्षित करते पाया गया. ये बैक्टिरिया दही के जमने के लिए जिम्मेदार हैं।दरभा का इस्तेमाल हानिकारक रसायनिक परिरक्षकों (प्रिजर्वेटिव्स) के स्थान पर प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दरभा घास पर वर्गीकृत नैनो पैटन्र्स स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अनुप्रयोग खोज सकते हैं जहां जीवाणुहीन स्थितियां जरूरी होती हैं।पौराणिक कथा के अनुसार- समुद्र मंथन के दौरान एक समय जब देवता और दानव थकने लगे तो भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को अपनी जंघा पर रखकर समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत के घर्षण से भगवान के जो रोम टूट कर समुद्र में गिरे थे, वही जब किनारे आकर लगे तो दूब के रूप में परिणित हो गये। अमृत निकलने के बाद अमृत कलश को सर्वप्रथम इसी दूब पर रखा गया था, जिसके फलस्वरूप यह दूब भी अमृत तुल्य होकर अमर हो गयी। दूब घास विष्णु का ही रोम है, अत: सभी देवताओं में यह पूजित हुई और अग्र पूजा के अधिकारी भगवान गणेश को अति प्रिय हुई। तभी से पूजा में दूर्वा का प्रयोग अनिवार्य हो गया।---

- देश में होली पर विभिन्न तरह की परंपराएं देखने को मिलती है। कुछ काफी अनोखी भी होती है। ऐसे ही एक परंपरा मध्यप्रदेश की भील प्रजाति में देखने को मिलती है। होली के अवसर पर भील बाहुल्य क्षेत्रों में हाट (बाजार) लगता है। यहां पर आदिवासी खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस दौरान जीवनसाथी चुनने की परंपरा का निर्वहन भी होता है। इस भगोरिया मेला कहा जाता है।इस हाट में आदिवासी युवा एक खास तरह का वाद्ययंत्र बजाकर नृत्य करते हैं और वहां विवाह योग्य किसी लड़की को गुलाल लगा देते हैं। बदले में यदि लड़की भी उसे गुलाल लगा देती है, तो इसे दोनों की रजामंदी मान ली जाती है। फिर लड़का उस लड़की को भगाकर ले जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के लिए परिवार वालों की सहमति जरूरी नहीं होती है।वहीं युवती द्वारा गुलाल का प्रत्युत्तर न देने पर युवक दूसरी लड़की की तलाश में जुट जाता है।इस समुदाय के लड़के-लड़कियां पूरे साल इस पर्व का इंतजार करते हैं। हर साल होली के समय होने वाले प्रणय पर्व भगोरिया मेला का इंतजार भील युवक-युवतियां पूरे साल करते हैं। इस दौरान भील समुदाय के लोग कहीं भी हों वो घर वापस जरूर आते हैं।--

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)