- Home

- ज्ञान विज्ञान

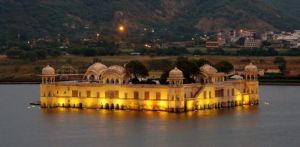

- जल महल का मतलब है पानी का किला ,जो कि जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1750 वीं सदी में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा ठीक आम सागर के बीचों-बीच किया गया था । यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह जल महल राजपूत और मुग़ल शैली की वास्तुकला का एक नायब संयोजन है। यह एक पांच मंजिला इमारत है। जब झील के पानी से भर जाती है तब इसकी चार मंजि़ले पानी से डूब जाती है और फिर केवल शीर्ष मंजि़ल दिखाई पड़ती है।यह बिल्कुल मान सागर झील के मध्य में स्थित है। यह राजपूत और मुग़ल शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन संयोजन है। यहां से मान सागर झील और नाहरगढ़ हिल्स के चारो तरफ के नज़ारे बहुत आकर्षक नजऱ आते है। इसका निर्माण महल शाही परिवारों के खातिर एक पिकनिक स्पॉट के रूप में किया गया था।अभी जहां सरोवर है पहले उस जगह का उपयोग पानी को इकट्टा करने के लिये किया जाता था। 1596 में इस क्षेत्र में पानी का अकाल पड़ा हुआ था। तभी आमेर के शासक ने एक बांध बनाने का निर्णय लिया ताकि वे बर्बाद हो रहे पानी को इकट्टा कर सके। योजना के अनुसार डैम का निर्माण किया गया और आमेर पर्वत और अमागढ़ पर्वत से पानी इकट्टा कर के इसके जमा किया जाने लगा। कुछ समय के लिये बने इस बांध को 17 वीं शताब्दी में पत्थरों का बनाया गया और आज यह बांध तकऱीबन 300 मीटर (980 फीट) लंबा और 28.5-34.5 मीटर (94-113 फीट) गहरा है। पानी बहाने के लिये आतंरिक 3 गेट का निर्माण भी किया गया है, ताकि जरुरत पडऩे पर खेती के लिए पानी को स्थानांतरित किया जा सके। तभी से यह बांध स्थानीय लोगों में काफी प्रसिद्ध हो गया और इसके बाद राजस्थान के बहुत से शासकों ने समय-समय पर इसकी मरम्मत भी करवाई और 18 वीं शताब्दी में आमेर के जय सिंह द्वितीय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। उस समय और भी बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें वहां थी, जैसे कि आमेर किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला, खिलानगढ़ किला और कनक वृन्दावन घाटी। राजस्थान की ये सभी इमारतें और स्मारक आज भी पर्यटकों के लिये आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई हैं।

- चतुरंगिणी - प्राचीन भारतीय संगठित सेना। सेना के चार अंग- हस्ती, अश्व, रथ, पदाति माने जाते हैं और जिस सेना में ये चारों हैं, वह चतुरंगिणी कहलाती है। चतुरंगबल शब्द भी इतिहास पुराणों में मिलता है। इस विषय में सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक रथ के साथ 10 गज, प्रत्येक गज के साथ 10 अश्व, प्रत्येक अश्व के साथ 10 पदाति रक्षक के रूप में रहते थे, इस प्रकार सेना प्राय: चतुरंगिणी ही होती थी।सेना की सबसे छोटी टुकड़ी (इकाई) पत्ति कहलाती है, जिसमें एक गज, एक रथ, तीन अश्व, पांच पदाति होते थे। ऐसी तीन पत्तियां सेनामुख कहलाती थीं। इस प्रकार तीन तीन गुना कर यथाक्रम गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू और अनीकिनी का संगठन किया जाता था। 10 अनीकिनी एक अक्षौहिणी के बराबर होती थी। तदनुसार एक अक्षौहिणी में 21 हजार 870 गज, 21 हजार 970 रथ, 65 हजार 610 अश्व और 10 लाख 9 हजार 350 पदाति होते थे। कुल योग 2 लाख 18 हजार 700 होता था। कहते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐसी 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी। अक्षौहिणी का यह परिमाण महाभारत (आदि पर्व 2/19-27) में उल्लेखित है। महाभारत में (उद्योग पर्व 155/24-26) में सेना परिमाण की जो गणना है, उससे इस गणना में कुछ विलक्षणता है। शांतिपर्व 59/41-42 में अष्टांग सेना का उल्लेख है, उसमें भी प्रथम चार यही चतुरंगिणी सेना है।

- डेथ वैली उत्तरी अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में स्थित पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। इसकी लंबाई 225 किमी है। अलग-अलग स्थानों पर इसकी चौड़ाई अलग-अलग है और यह 8 से 24 किमी के बीच में है। यहां गर्मियों के दिनों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में रात में तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे चला जाता है। चारों ओर से पर्वतों द्वारा घिरे रहने के कारण यह स्थान अत्यंत गर्म हो जाता है। अधिकांश लोगों की जान लेने और अपनी विषम परिस्थितियों के कारण ही इस क्षेत्र को डेथ वैली कहा जाता है।दरअसल डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। यह मोजावे रेगिस्तान में स्थित है और उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले, शुष्क, तथा गरम स्थानों में से एक है। डेथ वैली के भीतर स्थित बैडवॉटर नामक एक बेसिन, समुद्र तल से 282 फीट (86.0 मी) नीचे होने के साथ उत्तरी अमेरिका की सबसे निचली ऊंचाई का स्थान है। 14 हजार 505 फीट (4,421 मी) की ऊंचाई के साथ यह बिंदु निकटस्थ अमेरिका के उच्चतम बिंदु माउंट व्हिटनी से केवल 84.6 मील (136.2 किमी) की दूरी पर स्थित है।कैलिफोर्निया और नेवादा की सीमा के निकट सिएरा नेवादा पहाड़ों के पूर्व के ग्रेट बेसिन में स्थित डेथ वैली, डेथ वैली नेशनल पार्क के अधिकांश हिस्से में फैली हुई है और मोजावे तथा कोलोराडो डेजट्र्स बायोस्फीयर रिजर्व की प्रमुख विशेषता है। यह अधिकांशत: कैलिफोर्निया की इन्यो काउंटी में स्थित है। इसका विस्तार पूर्व के अमार्गोसा रेंज तथा पश्चिम के पैनामिंट रेंज के बीच उत्तर से दक्षिण में है; सिल्वानिया तथा आउल्सहेड पहाड़ क्रमश: इसकी उत्तरी तथा दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 3 हजार वर्ग मील है। डेथ वैली की कई विशेषताएं समुद्र तल से नीचे पाए जाने वाले अन्य स्थानों के समान ही हैं।शुरुआत में अमेरिका आने वाले लोगों को यह घाटी पार करके ही आना पड़ता था। इसके उच्च तापमान और सूखेपन के कारण बहुत से लोग घाटी को पार करने से पहले ही मर जाते थे। कैलिफ़ोर्निया के आस-पास के क्षेत्रों में सोने के भण्डारों का पता लगाने के लिए जाने वाले बहुत से लोग इस घाटी को पार करते समय मर गए। इन भयानक परिस्थितियों के कारण ही इस घाटी का नाम डेथ वैली यानी मौत की घाटी पड़ गया। सन 1870 में जब घाटी का अध्ययन किया गया तो इसमें हज़ारों जानवरों और मनुष्यों की हड्डियों के ढांचे मिले।सन 1933 में इस वैली को अमेरिका का नेशनल मोनूमेंट घोषित कर दिया गया। इसकी विचित्रता को देखने हर वर्ष 4-5 लाख लोग यहां आते हैं।

-

चालमोगरा या चौलमोगरा छोटा, तीखा, कड़वा और कषैला होता है। यह एक औषधीय पौधा है। चालमोगरा का तेल कषैला, खट्टा, गर्म प्रकृति, वात कफ को नष्ट करने वाला, उल्टी को रोकने वाला, भूख बढ़ाने वाला, रक्त संचारण में सुधार करने वाला, शरीर के दर्द को खत्म करने वाला, घावों को नष्ट करने वाला और सफेद दाग, खुजली और कई प्रकार के त्वचा रोग, पेट के रोग, गठिया, नाड़ी का दर्द मधुमेह और कई प्रकार के कृमि रोगों के उपचार करने में काम आता है। तीनों प्रकार के चालमोगरा पाए जाते हैं और सभी में एक समान गुणधर्म होते हैं।

हिन्दी में इसे चालमोगरा , कड़वा कैथ, अंग्रेजी में जंगली आल्मण्ड, संस्कृत में तुवरक, कटु कपित्थ, कुष्ठबैरी, मराठी में कडु पपीठ, जंगली बादाम, बंगाली में चौलमुगरा, लेटिन में जिनोकार्डिया आडोराटा कहते हैं।इसके वृक्ष नमी वाले स्थानों में होते हैं, जहां वर्षा अधिक होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि चालमुग्रा बर्मी नाम है। यह वृक्ष सदैव हरा-भरा रहता है और जमीन से चालीस-पचास फीट की ऊंचाई तक जाता है। इसके पत्ते शरीफे की भांति दस इंच लंबे होते हैं। वृक्ष के चिकने तनों पर और मुख्य शाखाओं पर चाकलेटी रंग के चिकने और कठोर फल लगते हैं, जो संतरे के समान गोल होते हैं।इस फल में अनेक बीज होते हैं । इस फल के छिलके कठोर होते हैं। इस वृक्ष पर सफेद रंग के पुष्प गुच्छों के रूप में खिलते हैं। ये फूल एकलिंगी होते हैं। इसके नर और मादा पुष्प अलग-अलग वृक्षों पर खिलते हैं। इसके वृक्ष ज्यादातर दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर, दक्षिण में कोंकण और ट्रावनकोर तथा लंका में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।चालमोंगरा के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। इसका तेल भूरे रंग का होता है, जो गाढ़ा होता है। इस तेल में से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती रहती है। सर्दियों में यह घी के समान जम जाता है। यह तेल तिक्त और कटु होता है। - भारतीय महर्षियों और संतों ने बहुत से ऐसे ग्रंथों की रचना की है जो आज सैकड़ों-हजारों वर्षों बाद भी वैयक्तिक जीवन के लिए लाभकारी हैं। भारतीय जमीन पर करीब 200 उपनिषदों की रचना की गई है, जिनमें से करीब 12 उपनिषदों को मुख्य और सबसे प्राचीन माना गया है। उपनिषदों में से एक है गर्भ उपनिषद, जो यह बताता है कि मां के गर्भ में 9 महीने बिताते हुए बच्चा क्या सोचता है। गर्भउपनिषद के अनुसार गर्भ में रहते हुए बच्चा सबसे पहले ईश्वर से यह वायदा करता है कि वह इस जन्म में उन बुरे कर्मों को नहीं दोहराएगा। लेकिन जैसे ही वह गर्भ से बाहर आता है वैसे ही वैष्णव प्राण नाम की ताकत उसे छूती है और वह उस वायदे को भूल जाता है जो उसने ईश्वर से किया होता है।गर्भ उपनिषद में उल्लेखित है कि स्त्री-पुरुष के मिलन से नर-मादा के प्रजनन पदार्थ मिलते हैं जिसके बाद गर्भ धारण होता है, जो हृदय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गर्भ उपनिषद में गर्भधारण से लेकर जन्म तक सभी पड़ावों का वर्णन किया गया है। पहले पड़ाव के अनुसार प्रजनन पदार्थों के मेल के बाद स्त्री गर्भ धारण करती है और करीब सात दिन बाद भ्रूण आकार लेने लगता है। पहले वह एक बुलबुले की तरह नजर आता है और 14 दिन के बाद वह एक मजबूत गांठ की तरह दिखने लगता है। एक माह समाप्त होते-होते वह और अधिक मजबूत और कठोर हो जाता है और दो माह बाद भ्रूण का सिर बनने लगता है। तीन महीने के बाद भ्रूण के पैर आकार लेने लगते हैं और चौथा माह आते- आते उसकी कलाई, पेट और अन्य मुख्य शारीरिक संरचना पूरी होने लगती है। पांच महीने में रीढ़ की हड्डी और सभी हड्डियां बनने लगती हैं। इसके अलावा छठे महीने में नाक, आंखें और कान बन जाते हैं। सातवें माह में आत्मा शरीर को अपनाने लगती है । धीरे- धीरे वह शरीर में प्रवेश करती है । आठवें महीने में वह पूरी तरह अपना आकार ले चुका होता है। अगर भ्रूण में पिता का अंश ज्यादा होता है तो वह नर के रूप में जन्म लेगा। वहीं अगर भ्रूण में माता का प्रभाव ज्यादा होगा तो वह मादा बनेगा। लेकिन अगर दोनों के प्रभाव समान होंगे, तो वह न तो महिला बनेगा और न ही पुरुष । वह दोनों लिगों को पूर्णत: अपना नहीं पाएगा और उसका जन्म किन्नर के रूप में होगा।इतना ही नहीं गर्भ उपनिषद में कहा गया है कि अगर गर्भाधान के समय दंपत्ति क्षुब्ध या व्यथित होते हैं तो इसका प्रभाव उनकी होने वाली संतान पर पड़ता है। मां के गर्भ में नौंवे महीने में भ्रूण की ज्ञानेन्द्रियों और बौद्धिकता का विकास होने लगता है। इसी दौरान भ्रूण को अपना पिछला जन्म और उसमें किए गए बुरे कृत्य याद आते हैं। गर्भ में रहते हुए भ्रूण ईश्वर से यह कहता है कि कई योनियां पार करने के बाद, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाने के बाद, कई बार मां का दूध पीने के बाद और कई बार मौत को झेलने के बाद मैं ये जन्म ले रहा हूं । भ्रूण कहता है कि मैं वायदा करता हूं कि मैं खुद को नारायण के प्रति समर्पित कर दूंगा। मैं उनके नाम का जाप करूंगा और पूर्व जन्मों में किए गए पापों से छुटकारा पाऊंगा। नौवें महीने की समाप्ति के बाद अपनी उत्पत्ति के लिए प्रयास करने लगता है और मां के गर्भ से बाहर आता है। इसके साथ ही वह अपना पिछला जन्म, उसमें किए गए अच्छे और बुरे सभी कर्म भूल जाता है।-----

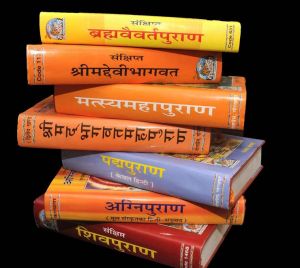

- पुराण, वैदिक काल के काफ़ी बाद के ग्रन्थ हैं, जो स्मृति विभाग में आते हैं। पुराणों में सृष्टि के आरम्भ से अन्त तक का विवरण किया गया है। पुराणों को मनुष्य के भूत, भविष्य, वर्तमान का दर्पण कहा जा सकता है। इस दर्पण में मनुष्य अपने प्रत्येक युग का चेहरा देख सकता है। इस दर्पण में अपने अतीत को देखकर वह अपना वर्तमान संवार सकता है और भविष्य को उज्जवल बना सकता है। अतीत में जो हुआ, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होगा, यही कहते हैं पुराण। इनमें हिन्दू देवी-देवताओं का और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन है ।कुल 18 पुराण हैं। ये इस प्रकार हैं-* विष्णु पुराण- 1. विष्णु पुराण, 2. मत्स्य पुराण, 3. भागवत पुराण ,4. गरुड़ पुराण, 5. कूर्म पुराण, 6. वाराह पुराण।* शिव पुराण- 1. स्कन्द पुराण, 2. वायु पुराण, 3. अग्नि पुराण ,4. लिङ्ग पुराण, 5. नारद पुराण, 6. पद्म पुराण।* ब्रह्मा पुराण- 1. ब्रह्मï पुराण, 2. ब्रह्मïााण्ड पुराण, 3. ब्रह्मï वैवर्त पुराण, 4. मार्कण्डेय पुराण, 5. भविष्य पुराण, 6. वामन पुराण।श्लोक संख्या1. ब्रह्मïपुराण में श्लोकों की संख्या दस हजार हैं।2. पद्मपुराण में श्लोकों की संख्या पचपन हजार हैं।3. विष्णुपुराण में श्लोकों की संख्या तेइस हजार हैं।4. शिवपुराण में श्लोकों की संख्या चौबीस हजार हैं।5. श्रीमद्भावतपुराण में श्लोकों की संख्या अठारह हजार हैं।6. नारदपुराण में श्लोकों की संख्या पच्चीस हजार हैं।7. मार्कण्डेयपुराण में श्लोकों की संख्या नौ हजार हैं।8. अग्निपुराण में श्लोकों की संख्या पन्द्रह हजार हैं।9. भविष्यपुराण में श्लोकों की संख्या चौदह हजार पाँच सौ हैं।10. ब्रह्मवैवर्तपुराण में श्लोकों की संख्या अठारह हजार हैं।11. लिंगपुराण में श्लोकों की संख्या ग्यारह हजार हैं।12. वाराहपुराण में श्लोकों की संख्या चौबीस हजार हैं।13. स्कन्धपुराण में श्लोकों की संख्या इक्यासी हजार एक सौ हैं।14. वामनपुराण में श्लोकों की संख्या दस हजार हैं।15. कूर्मपुराण में श्लोकों की संख्या सत्रह हजार हैं।16. मत्स्यपुराण में श्लोकों की संख्या चौदह हजार हैं।17. गरुड़पुराण में श्लोकों की संख्या उन्नीस हजार हैं।18. ब्रह्मांड पुराण में श्लोकों की संख्या बारह हजार हैं।

- एमोर्फोफैलस टाइटेनम- दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे दुर्लभ यह फूल इंडोनेशिया में पाया जाता है। एक हफ्ते तक खिलने वाला यह फूल सड़े हुए जानवर जैसी बदबू फैलाता है। खिलने के बाद इसकी ऊंचाई तीन मीटर तक हो सकती है।स्ट्रोंगिलोडोन मैक्रोबोट्रिस -हल्के हरे रंग का स्ट्रोंगिलोडोन मैक्रोबोट्रिस एक तरह की लता है। पंजे के आकार वाले इसके फूल फिरोजी रंग के होते हैंै। हालांकि इसका रंग नीले हरे से लेकर चटक हरे तक भी हो सकता हैै। ये फूल फिलीपींस के जंगलों में पाए जाते हैं और कटाई के कारण खतरे में हैंै।कॉस्मॉस एट्रोसैन्गिनियस-ये मेक्सिको के जंगली फूल हैै। 100 साल पहले ही ये विलुप्त हो गए थे। सिर्फ एक प्रजाति का क्लोन 1902 में बनाया गया। ये फूल गर्मियों में वैनिला जैसी खुशबू देते हैं। इन्हें चॉकलेट कॉस्मॉस भी कहा जाता है।हिबिस्कस कोकियो- शू फ्लॉवर की ये प्रजाति, सिर्फ हवाई में मिलती है। वर्ष 1950 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 20 साल बाद कोकियो का एक पेड़ मिला। लाल से नारंगी रंग के फूलों वाला ये पौधा एक आगजनी में खत्म हो जाता, लेकिन इसकी एक डाली बचा ली गई और इसे 23 अन्य पौधों में ग्राफ्ट किया गया।एपिफाइलम ऑक्सीपेटालम- ये फूल श्रीलंका के जंगलों में होता है और बौद्ध धर्म में इसका खासा महत्व है। इस फूल की खासियत है कि यह सिर्फ रात में खिलता है और सुबह होने से पहले ही मुरझा जाता है।डेंड्रोफिलैक्स लिंडेनी-क्यूबा और फ्लोरिडा के जंगलों में पाए जाने वाले इस फूल को भूतहा ऑर्किड का नाम दिया गया है। इसे 20 साल पहले ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसमें पत्तियां नहीं होती। इसकी जड़ें प्रकाश संष्लेषण कर फूल को पोषण देती हैं। इस फूल का परागण सिर्फ जायंट स्फिंक्स नाम की तितली कर सकती है।साइप्रिपेडियम कैलकेलस-कभी ये जंगली ऑर्किड पूरे यूरोप में मिलता था, लेकिन अब यह सिर्फ ब्रिटेन में होता है। पीले और जामुनी से रंग वाला ये फूल अब इतना दुर्लभ है कि इसकी एक डाली पांच हजार अमेरिकी डॉलर में मिल सकती है।

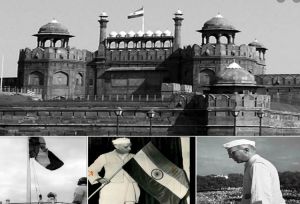

- जश्न-ए-आजादी के सिलसिले में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से सबसे ज्यादा 17 बार तिरंगा लहराने का अवसर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला, वहीं उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित सत्रहवीं शताब्दी की धरोहर लाल किले पर 16 बार राष्ट्रध्वज फहराया। पंडित नेहरू ने आजादी के बाद सबसे पहले 15 अगस्त, 1947 को लाल किले पर झंडा फहराया और अपना बहुचर्चित संबोधन दिया। नेहरू जी 27 मई, 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने लगातार 17 स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया।आजाद भारत के इतिहास में गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे नेता रहे जो प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने का एक भी बार मौका नहीं मिल सका। पंडित नेहरू के निधन के बाद 27 मई, 1964 को गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस वर्ष 15 अगस्त आने से पहले ही 9 जून, 1964 को वे पद से हट गए और उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 11 से 24 जनवरी, 1966 के बीच भी प्रधानमंत्री पद पर रहे। इसी तरह चंद्रशेखर 10 नवंबर, 1990 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1991 के स्वतंत्रता दिवस से पहले ही उसी साल 21 जून को पद से हट गए। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा फिर कुछ दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे, लेकिन बाद में 24 जनवरी, 1966 को पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता की बागडोर संभाली। पंडित नेहरू के बाद सबसे अधिक बार जिस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, वह इंदिरा गांधी ही रहीं। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 24 मार्च, 1977 तक और फिर 14 जनवरी, 1980 से लेकर 31 अक्टूबर, 1984 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। बतौर प्रधानमंत्री अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने 11 बार और दूसरे कार्यकाल में पांच बार लाल किले पर झंडा फहराया। स्वतंत्रता दिवस पर सबसे कम बार राष्ट्रध्वज फहराने का मौका चौधरी चरण सिंह-28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980; विश्वनाथ प्रताप सिंह-2 दिसंबर, 1989 से 10 नवंबर, 1990; एच. डी. देवगौड़ा-1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 और इंद्र कुमार गुजराल-21 अप्रैल, 1997 से लेकर 28 नवंबर, 1997 को मिला। इन सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों ने एक-एक बार 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्रध्वज फहराया।9 जून, 1964 से लेकर 11 जनवरी, 1966 तक प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री और 24 मार्च, 1977 से लेकर 28 जुलाई, 1979 तक प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई को दो- दो बार यह सम्मान हासिल हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर पांच या उससे अधिक बार तिरंगा फहराने का मौका नेहरू और इंदिरा गांधी के अलावा राजीव गांधी, पी. वी. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिला है। राजीव गांधी 31 अक्टूबर, 1984 से लेकर एक दिसंबर, 1989 तक और नरसिंह राव 21 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। दोनों को पांच-पांच बार ध्वज फहराने का मौका मिला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर चुके अटल बिहारी वाजपेयी जब 19 मार्च, 1998 से लेकर 22 मई, 2004 के बीच प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने कुल छह बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इससे पहले वे एक जून 1996, को भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 21 अप्रैल, 1997 को ही उन्हें पद से हटना पड़ा था। वर्ष 2004 के आम चुनाव में राजग की हार के बाद संप्रग सत्ता में आया और डॉ. मनमोहन सिंह ने 22 मई, 2004 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें छह बार तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। 15 अगस्त वर्ष 2020 में उन्होंने आजादी की 74 वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के तौर पर सातवीं बार ध्वजारोहण किया।------------

- वर्ष 1929 लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषणा, या भारत की आजादी की घोषणा का प्रचार किया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया। कांग्रेस ने भारत के लोगों से सविनय अवज्ञा करने के लिए स्वयं प्रतिज्ञा करने व पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक समय-समय पर जारी किए गए कांग्रेस के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा।इस तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी भावना को मजबूत करने और स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए भी किया गया। कांग्रेस ने 1930 और 1956 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इनका वर्णन किया है कि ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उपदेश के बिना, शांतिपूर्ण व गंभीर होती थीं। गांधी जी ने कहा कि बैठकों के अलावा, इस दिन को, कुछ रचनात्मक काम करने में खर्च किया जाएं जैसे कताई कातना या हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन या निषेध काम, या अछूतों सेवा । वर्ष 1947 में वास्तविक आजादी के बाद ,भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया; तब के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

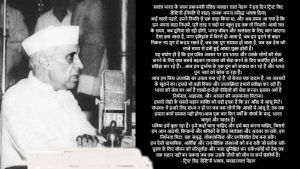

- भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने पांचवें सत्र की बैठक की। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की।सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा करने की शपथ ली। महिलाओं के एक समूह ने भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया व औपचारिक रूप से विधानसभा को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। आधिकारिक समारोह नई दिल्ली में हुए जिसके बाद भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया, और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला। महात्मा गांधी के नाम के साथ लोगों ने इस अवसर को मनाया। गांधी ने हालांकि खुद आधिकारिक घटनाओं में कोई हिस्सा नहीं लिया। इसके बजाय, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति को प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता में एक भीड़ से बात की, उस दौरान ये 24 घंटे उपवास पर रहे।संविधान सभा के सत्र में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारत की आजादी की घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। तत्कालीन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी (नियति के साथ वादा) नामक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया-कई सालों पहले, हमने नियति के साथ एक वादा किया था, और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभायें, पूरी तरह न सही पर बहुत हद तक तो निभायें। आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है, मगर इतिहास में विरले ही आता है, जब हम पुराने से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लम्बे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। यह संयोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं।... आज हम दुर्भाग्य के एक युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुन: स्वयं को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वो केवल एक क़दम है, नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों-करोड़ों पीडि़तों की सेवा करना। इसका अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता, और अवसर की असमानता मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि हर आंख से आंसू मिटे। संभवत: ये हमारे लिए संभव न हो पर जब तक लोगों कि आंखों में आंसू हैं, तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद, भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें बुला रहा है। हमें कहां जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम आम आदमी, किसानों और श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सकें, हम निर्धनता मिटा, एक समृद्ध, लोकतान्त्रिक और प्रगतिशील देश बना सकें। हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो प्रत्येक स्त्री-पुरुष के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके? कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण हैं।— ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण के अंश, जवाहरलाल नेहरूइस भाषण को 20वीं सदी के महानतम भाषणों में से एक माना जाता है।इसके बाद तिरंगा झण्डा फहराया गया और लाल कि़ले की प्राचीर से राष्ट्रीय गान गाया गया।------

- लगभग तीसरी-चौथी शताब्दी (ईसवी) तक कला का प्रयोग अंश, भाग या खण्ड के लिए हुआ। सूर्य की गति को बारह भागों में बांटा गया जिसे राशि भी कहा गया। सूर्य की गति को बारह कलाओं या राशियों में बांटा गया और चन्द्रमा को सोलह कलाओं में। जयमंगल ने इन्हें 64 श्रेणियों में विभक्त किया। जिन्हें चौंसठ योगिनी के रूप में भी प्रसिद्धि, वज्रयानियों के प्रभाव से निर्मित खजुराहो आदि में मिली।जिन सोलह कला का उल्लेख भगवान कृष्ण के लिए हुआ उसका संदर्भ अंश है न कि कोई आर्ट । इसके लिए वैदिक और पौराणिक दो मान्यता हैं। पूर्णावतार, ईश्वर के सोलह अंश (कला) से पूर्ण होता है। सामान्य मनुष्य में पांच अशों (कलाओं) का समावेश होता है यही मनुष्य योनि की पहचान भी है। पांच कलाओं से कम होने पर पशु, वनस्पति आदि की योनि बनती है और पांच से आठ कलाओं तक श्रेष्ठ मनुष्य की श्रेणी बनती है। अवतार नौ से सोलह कलाओं से युक्त होते हैं। पन्द्रह तक अंशावतार ही हैं। राम बारह और कृष्ण सोलह कलाओं से पूर्ण हैं।एक मान्यता यह भी है कि राम सूर्यवंशी हैं तो सूर्य की बारह कलाओं के कारण, बारह कलायुक्त अंशावतार हुए। कृष्ण चंद्रवंशी हैं तो चन्द्रमा की सोलह कलाओं से युक्त होने के कारण पूर्णावतार हैं। कला की तरह ही अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ कालान्तर में बदल गए। जिनमें से एक शब्द संग्राम भी है। प्राचीन काल में विभिन्न ग्रामों के सम्मेलन को संग्राम कहते थे। इन सम्मेलनों में अक्सर झगड़े होते थे और युद्ध जैसा रूप धारण कर लेते थे। धीरे-धीरे संग्राम शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होने लगा। शास्त्र शब्द को कला ने बहुत सहजता के साथ बदल दिया पाक शास्त्र , सौंदर्य शास्त्र, शिल्प शास्त्र आदि सब -पाक कला, सौन्दर्य कला, शिल्प कला आदि हो गए।

- नागासाकी जापान का एक शहर है। यह वही शहर है जो 9 अगस्त 1945 में बम गिरने से तबाह हुआ था। नागासाकी का मतलब लम्बा प्रायद्वीप है। वह दक्षिण पश्चिम क्यूशू द्वीप में समुद्र के किनारे पर है।शुरुआती योजना के मुताबिक़ नागासाकी उन शहरों में था ही नहीं जिन्हें निशाना बनाया जाना था। इन शहरों में सबसे ऊपर जापान का प्राचीन शहर क्योटो था, लेकिन वो निशाना बनने से बच गया। नागासाकी, दूसरा शहर है जिस पर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1945 में अमरीका ने परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा पर हुए हमले के बावजूद जापान समर्पण के लिए तैयार नहीं था। संभवत: अधिकारियों को हिरोशिमा में हुई तबाही की जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन उसके तीन दिन बाद अमेरिकियों ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। पहले क्योटो पर हमला होना था लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री की आपत्ति के बाद नागासाकी को चुना गया।फैट मैन नाम का बम 22 हजार टन टीएनटी की शक्ति का था। हमले में करीब 40 हजार लोग तुरंत मारे गए। नागासाकी 1945 में मित्सुबिशी कंपनी के हथियार बनाने वाले कारखानों का केंद्र था। नागासाकी के बंदरगाह पर उसका जहाज बनाने का कारखाना था। एक अन्य कारखाने में टारपीडो बनाए जाते थे जिनसे जापानियों ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला किया था। शहर में बहुत ज्यादा जापानी सैनिक तैनात नहीं थे, लेकिन युद्धपोत बनाने वाले कारखाने के छुपे होने के कारण उस पर सीधा हमला करना संभव नहीं था। नागासाकी पर परमाणु हमले के एक दिन बाद जापान के सम्राट हीरोहीतो ने अपने कमांडरों को देश की संप्रभुता की रक्षा की शर्त पर मित्र देशों की सेना के सामने समर्पण करने का आदेश दिया। मित्र देशों ने शर्त मानने से इंकार कर दिया और हमले जारी रखे। औपचारिक रूप से युद्ध 12 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों का शिकार होने वालों की तकलीफ का अंत नहीं हुआ है। इस तकलीफ ने जापान के बहुमत को युद्धविरोधी बना दिया है।

- भारत की आजादी की लड़ाई में कई आंदोलन हुए। उनमें से एक अहम आंदोलन था -अगस्त क्रांति-भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त वर्ष 1942 के दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था।भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझा देख भारतीय नेताओं ने इसे आजादी का आंदोलन छेडऩे का सही समय पाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिन्द फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया तो महात्मा गांधी ने भी 8 अगस्त की रात बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से करो या मरो की मांग की। हालांकि इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत को जल्द ही आजादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा नागरिक अवज्ञा आन्दोलन था।अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल होने के लगभग चार महीने बाद ही स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा जन आन्दोलन आरम्भ हो गया7 इसे भारत छोड़ो आन्दोलन के नाम से जाना गया। 8 अगस्त, 1942 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत जरुरी हो गयी है।भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरम्भ किया गया था जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रितानी साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी काण्ड के ठीक सत्रह साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधीजी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरम्भ हुआ। यह भारत को तुरन्त आजाद करने के लिये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आन्दोलन था। भारत छोड़ो का नारा युसुफ मेहर अली ने दिया था।क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय नेशनल कांग्रेस कमेटी' की बैठक 8 अगस्त, 1942 ई. को बम्बई में हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेज़ों को हर हाल में भारत छोडऩा ही पड़ेगा। भारत अपनी सुरक्षा स्वयं ही करेगा और साम्राज्यवाद तथा फ़ांसीवाद के विरुद्ध रहेगा। यदि अंग्रेज़ भारत छोड़ देते हैं, तो अस्थाई सरकार बनेगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नागरिक अवज्ञा आन्दोलन छेड़ा जाएगा और इसके नेता गांधी जी होंगे।8 अगस्त, 1942 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा पर आधारित जन आन्दोलन की शुरुआत को अनुमोदन प्रदान किया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद गाँधी ने कहा था कि एक छोटा सा मंत्र है जो मंै आपको देता है। इसे आप अपने ह्रदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है- करो या मरो । अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगें या फिर जान दे देंगे। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान भारत छोड़ो और करो या मरो भारतीय लोगों का नारा बन गया।9 अगस्त 1942 की सुबह ही कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश के अलग अलग भागों में जेल में डाल दिया गया साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश के प्रत्येक भाग में हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा पूरे देश में गोलीबारी, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां की गयीं। लोगों का गुस्सा भी हिंसक गतिविधियों में बदल गया था। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमले किये, रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया और डाक व तार व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया। अनेक स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच संघर्ष भी हुए। सरकार ने आन्दोलन से सम्बंधित समाचारों के प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। अनेक समाचारपत्रों ने इन प्रतिबंधों को मानने की बजाय स्वयं बंद करना ही बेहतर समझा। 1942 के अंत तक लगभग 60 हजार लोगों को जेल में डाल दिया गया और कई हजार मारे गए। इन प्रयासों से आजादी तो नहीं मिली, लेकिन आजादी के दीवानों को लिए एक रास्ता जरूर खुल गया।

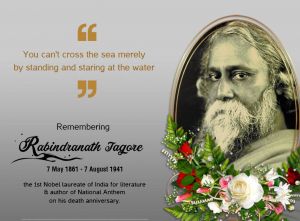

- ( 7 अगस्त-पुण्यतिथि पर विशेष)आधुनिक भारत के निर्माण में अपने साहित्य द्वारा प्रमुख भूमिका निभाने वाले बांग्ला कवि, नाटककार, दार्शनिक, साहित्यकार और चित्रकार रबीन्द्रनाथ टैगोर (जन्म-7 मई 1861-निधन 7 अगस्त 1941) एशिया से पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में मिला।गीतांजलि 103 कविताओं का संग्रह है। इस रचना का मूल संस्करण बंगला भाषा में था, जिसमें अधिकांशत: भक्तिप्रधान गीत थे। गीतांजलि शब्द गीत और अंजली को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है- गीतों का उपहार अथवा भेंट । विभिन्न भाषाओं में हुए इसके अनुवादों के माध्यम से विश्व भर के सहृदय पाठक इसका रसास्वादन कर चुके हैं। इसके अंग्रेजी अनुवाद को ही नोबेल पुरस्कार मिला था। यह अनुवाद खुद गुरुदेव ने किया था। 51 वर्ष की उम्र में वे अपने बेटे के साथ समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जा रहे थे। वहीं उन्होंने अपने कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करना प्रारंभ किया। इसके पीछे कोई खास उद्देश्य नहीं था। उन्होंने एक नोटबुक में अपने हाथ से गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। लंदन में जहाज से उतरते समय उनका पुत्र उस सूटकेस को ही भूल गया जिसमें वह नोटबुक रखी थी। लेकिन सूटकेस जिस व्यक्ति को मिला उसने स्वयं उस सूटकेस को रबींद्रनाथ टैगोर तक अगले ही दिन पहुंचा दिया।लंदन में टैगोर के अंग्रेज मित्र चित्रकार रोथेंस्टिन को जब यह पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रबीद्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है तो उन्होंने उसे पढऩे की इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढऩे के बाद रोथेंस्टिन उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र डब्ल्यू.बी. यीट्स को गीतांजलि के बारे में बताया और वहीं नोटबुक उन्हें भी पढऩे के लिए दी। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। यीट्स ने स्वयं गीतांजलि के अंग्रेजी के मूल संस्करण की प्रस्तावना लिखी। सितंबर सन् 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसायटी के सहयोग से प्रकाशित की गई।लंदन के साहित्यिक गलियारों में इस किताब की खूब सराहना हुई। गीतांजलि के प्रकाशित होने के एक साल बाद सन् 1913 में रवींद्रनाथ टैगोर को इस किताब के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।गीतांजलि का अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित होने के एक सप्ताह के अंदर लंदन से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध साप्ताहिक टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में उसकी समीक्षा प्रकाशित हुई थी और बाद में आगामी तीन माह के अंदर तीन समाचार पत्रों में भी उसकी समीक्षा प्रकाशित हुई। रवीन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। इस संबंध में द टाइम्स ने लिखा था कि स्वीडिश एकेडेमी के इस अप्रत्याशित निर्णय पर कुछ समाचार पत्रों में आश्चर्य व्यक्त किया गया है पर इस पत्र के स्टॉकहोम स्थित संवाददाता ने अपने डिस्पेच में लिखा था कि स्वीडन के प्रमुख कवियों और लेखकों ने स्वीडिश कमेटी के सदस्यों की हैसियत से नोबेल कमेटी के इस निर्णय पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है। इसी संबंध में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित समाचार पत्र मेन्चेस्टर गार्डियन ने लिखा था कि रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलने की सूचना पर कुछ लोगों को आश्चर्य अवश्य हुआ पर असंतोष नहीं। टैगोर एक प्रतिभाशाली कवि हैं। बाद में द केरसेण्ट मून की समीक्षा करते हुए एक समाचार पत्र ने लिखा था कि इस बंगाली (यानी रवीन्द्रनाथ ठाकुर) का अंग्रेज़ी भाषा पर जैसा अधिकार है वैसा बहुत कम अंग्रेज़ों का होता है।

- कोरोना वायरस (कोविड-19) संकट के बीच दो कीवर्ड हैं जो हर दिन सुनने को मिलते हैं- होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन। कोविड-19 के लक्षणों और संभावनाओं के अनुसार सरकार ने होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन की गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का उपचार किया जाता है या उनकी जान बचाई जाती है। होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन सुनने में एक जैसे लगते हैं, मगर दोनों में काफी अंतर है। हालांकि ये दोनो कीवर्ड कोरोना वायरस से ही ताल्लुक रखते हैं फिर भी दोनों में फर्क किया गया है।आइए विस्तार से समझते हैं होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन के बीच अंतर क्या है?होम आइसोलेशनकेंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, होम आइसोलेशन उनका किया जाता है जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाते हैं। होम आइसोलेशन सिर्फ उन लोगों को किया जाता है, जो वेरी माइल्ड (बहुत कम लक्षणों वाले), एसिम्टोमैटिक (जिनमें लक्षण दिखाई नहीं देते मगर जांच में पॉजिटिव होते हैं) और प्रीसिम्टोमैटिक (ऐसे पेशेंट जिनके शुरूआती लक्षण होते हैं) होते हैं।कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पेशेंट का घर में ही चिकित्सक समय-समय पर देखभाल करते हैं। इसमें सरकार द्वारा सारी सुविधा जैसे दवाई, भोजन इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं। घर में पर्याप्त जगह न होने की स्थिति में होम आइसोलेशन सेंटर में पेशेंट को रखा जाता है। सीवियर केस यानी गंभीर मामलों में पेशेंट को कोविड अस्पतालों में भर्ती कर उनकी देखभाल की जाती है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें डिसचार्ज किया जाता है या होम आइसोलेशन से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है।होम क्वारंटाइनकेंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, होम क्वारंटाइन उन लोगों को किया जाता है, जिनको इस बात का अंदेशा होता है कि वह किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह परखना जरूरी हो जाता है कि संपर्क में आए व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या नहीं। होम क्वारंटाइन कोई भी हो सकता है, जिसे इस बात की आशंका हो कि वह कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया है। अगर किसी ने यात्रा की है तो भी उसे होम क्वारंटाइन होने के लिए कहा जाता है। क्वारंटाइन में कम से कम 14 दिनों तक खुद को दूसरों से अलग रखकर अपने लक्षणों को पहचाने की कोशिश की जाती है। होम क्वारंटाइन से व्यक्ति खुद को और अपने परिवार को संक्रमित होने से बचा सकते हैं।----

- कुछ लोग शरीर से निकलने वाली खास तरह की बदबू से परेशान रहते हैं। शोधकर्ताओं ने इस बदबू के लिए जिम्मेदार जीन की पहचान की है। एफएमओ 3 नामक जीन में गड़बड़ी होने की वजह से इंसान को बदबू की शिकायत होती है।एक नए शोध से पता चला है कि नाक में दम करने वाली शरीर की बदबू के लिए फिश ओडोर सिंड्रोम जिसे असामान्य जीन में गड़बड़ी भी कहा जाता है, शरीर में बदबू के लिए जिम्मेदार हो सकता है। क्लिनिकल भाषा में इसे ट्राईमिथाइलअमिनुरिया (टीएमए) कहा जाता है।अधिक मात्रा में कंपाउड ट्राईमिथाइलामाइन के निकलने से यह होता है। टीएमए तब बनता है जब कोई इंसान ऐसे पौष्टिक पदार्थ का पाचन करता है जिसमें कोलाइन होती है। जैसे सोया, राजमा, अंडे और लीवर में कोलाइन अच्छी मात्रा में होती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में शोधकर्ता पॉल वाइस ने लिखा है, स्वच्छ रहने के बावजूद कई इंसान चयापचय में गड़बड़ी और ट्राईमिथाइलअमिनुरिया की वजह से दुर्गंध पैदा कर सकते हैं।समाज और मनोविज्ञान पर ट्राईमिथाइलअमिनुरिया का असर महत्वपूर्ण है। हालांकि टीएमए का इलाज बिना किसी खास टेस्ट के संभव नहीं है। एफएमओ 3 नामक जीन में गड़बड़ी के कारण ट्राईमिथाइलअमिनुरिया होता है. टीएमए की खुद की तेज दुर्गंध होती है, लेकिन सिर्फ 10 से 15 फीसदी ही ट्राईमिथाइलअमिनुरिया वाले लोगों को विशिष्ट बदबू होती है। इस वजह से इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। यह गड़बड़ी अगर माता पिता में हो तो उनके बच्चों में भी हो सकती है। ब्रिटेन में एक शोध ने अनुमान लगाया है कि एफएमओ 3 जीन एक फीसदी श्वेत लोगों में होता है। कुछ जातीय समूहों के साथ इक्वाडोर और न्यू गिनी के लोगों में एफएमओ 3 उच्च दर में पाए जाते हैं।वर्तमान शोध के लिए वाइस और उनके सहयोगियों ने यह पता लगाया कि तेज बदबू की शिकायत के साथ आने वाले मरीजों में ट्राईमिथाइलअमिनुरिया का इलाज कैसा किया गया। उन्हें पता चला कि 353 मरीजों में से एक तिहाई ट्राईमिथाइलअमिनुरिया के लिए पॉजिटिव पाए गए. मरीज को पेय पदार्थ में कोलाइन मिलाकर दिया गया और उसके बाद मरीज के मूत्र में टीएमए की मात्रा मापी गई. पॉजिटिव पाए गए 118 मरीजों में से 3.5 फीसदी मरीजों ने मछली की गंध जैसी बदबू की शिकायत की।शोध में शामिल बहुत से मरीजों ने शोधकर्ताओं के पास आने से पहले कई डॉक्टरों से अपनी बीमारी के बारे में संपर्क किया था। शोध में शामिल एक और वैज्ञानिक जॉर्ज प्रेटी बताते हैं कि अनुभवों से पता चलता है कि शरीर में रहस्मयी बदबू के लिए सांस में बदबू भी जिम्मेदार है। प्रेटी के मुताबिक, सांस की बदबू गलती से शरीर की बदबू मान ली जाती है, क्योंकि जब बोलते हैं या फिर सांस लेते हैं तो सांस की बदबू भी बाहर आती है ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शरीर की बदबू हो सकती है।अमेरिका के कुछ ही लैब इस तरह की गड़बड़ी की जांच करते हैं। लेकिन इस तरह की बदबू की बीमारी आपको है या नहीं इसके लिए अपने खान पान की आदतों में बदलाव लाएं। वाइस कहते हैं कि कोलाइन युक्त खाने से बचना भी एक रास्ता है। वाइस के मुताबिक अगर आपकी डाइट में बदलाव से इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है तो यह एक मजबूत सुराग बीमारी की पहचान के लिए।

- एक खूबसूरत पौधा है- पोइन्सिटिया। इसे पहाड़ों की आग भी कहा जाता है। यह पौधा मूल रूप से मैक्सिको का है, लेकिन भारत में भी यह बहुतायक में पाया जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ठंडे प्रदेशों के साथ ही गर्म क्षेत्रों में भी सरलता से खिलता है। यह अनेक रंगों में मिलता है लेकिन, इसका चटक लाल और पीला रंग ज्यादा पसंद किया जाता है। आजकल संकरण पद्धति से इसके अनेक रंग तैयार कर लिए गए हैं। यह पौधा अपनी सुंदर और रंगीन पंखुडिय़ों के कारण वाटिका में खासतौर से लगाया जाता है।इसके अनेक नाम प्रचलित हैं- जैसे-ईस्टर फ्लावर, क्रिसमस फ्लावर,लोवस्टर फ्लावर, वर्निश बुश, फायर ऑन द माउंटेन, मैक्सिकन फ्लेम आदि। बगीचे में इसकी जो प्रजाति लगाई जाती है, उसका पौधा एक मीटर से ढाई मीटर तक लंबा होता है। इसकी प्रजाति के हिसाब से इसकी पत्तियों में भी विविधता पाई जाती है। किसी के पत्ते बड़े होते हैं तो किसी के छोटे। नवंबर से लेकर मार्च तक इस पौधे का शीर्ष भाग दहकते लाल रंगों से सजा रहता है। पौधे की ऊपरी पत्तियां, लाल या सफेद अथवा पीले रंग की पखुंडिय़ों में बदल जाती हैं। वास्तव में ये लंबी-लंबी पत्तियां फूल नहीं होतीं इन्हें वैज्ञानिक भाषा में ब्रेस्ट कहा जाता है। फूल तो इन पत्तियों के ऊपर छोटे-छोटे खिले रहते हैं। जो फूल कम पुंकेसर ज्यादा नजर आते हैं।पोइन्सिटिया के पौधों को अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक खाद की जरूरत होती है। धूप , प्रकाश और पानी भी पर्याप्त मात्रा में इसे देना चाहिए। तभी इसके रंगों में निखार आता है। छाया वाले स्थान में रहने से इस पौधे का आकार छोटा हो जाता है और रंग भी चटक नहीं रह पाते हैं। इस पौधे को कटिंग द्वारा भी लगाया जा सकता है। इसकी टहनी तोडऩे से दूध जैसा निकलता है जो जहरीला होता है। इसलिए बगीचा में लगाते समय बच्चों को इससे दूर रहने की सलाह अवश्य दी जाती है। पोइन्सिटिया की इकहरे और दोहरे पत्तियों वाली प्रजाति वाटिका के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गर्मी आते ही इसमें फूल आने लगभग बंद होने लगते हैं।

- कोरोना वायरस की जांच के लिए 3 तरह की जांच की जा रही है। इनमें ब्लड टेस्ट, स्वाब टेस्ट और सलाइवा टेस्ट शामिल हैं। ऐंटिबॉडी और ऐंटिजन टेस्ट ब्लड टेस्ट का ही हिस्सा हैं। जबकि स्वाब टेस्ट को ही आरटी-पीसीआर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना जांच के लिए किए जाने वाले ब्लड टेस्ट, स्वाब टेस्ट और सलाइवा टेस्ट में अंतरऐंटिबॉडी और ऐंटिजन टेस्ट दोनों को करने का तरीका लगभग समान होता है। बस इन टेस्ट के दौरान ब्लड के अंदर ऐंटिजन और ऐंटिबॉडी को जांचने के लिए जो कल्चर का होता है, वह कल्चर एक-दूसरे से अलग होता है। कल्चर उस रासायनिक बेस को कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज़म की जांच की जाती है।स्वाब टेस्ट- इस टेस्ट में नाक का पिछले हिस्सा से स्वाब लिया जाता है। नाक और गले के बीच के जिस हिस्से से स्वाब निकाला जाता है उसे नेज़ोफ्रेंजयि़ल एरिया कहते हैं। साथ ही स्वाब एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें एक पतली रॉड पर रुई लगाकर उसके जरिए नेज़ोफ्रेंजयि़ल से ऑर्गेनिज़म (वायरस) लिया जाता है। क्योंकि नेज़ोफ्रेंजयि़ल शरीर का वह हिस्सा होता है, जहां वायरस या वैक्टीरिया लोड सबसे अधिक होता है।ऐंटिबॉडी और एंटीजन टेस्ट- ऐंटिबॉडी और एंटीजन टेस्ट दोनों को करने का तरीका लगभग समान होता है।सलाइवा टेस्ट- -सलाइवा टेस्ट को हाल ही एफडीए की तरफ से कोविड-19 की जांच के लिए मजूरी दी गई। क्योंकि हेल्थ एक्सपट्र्स का मानना है कि कुछ पेंशट्स के लिए सलाइवा टेस्ट अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि इस टेस्ट में मुंह से सलाइवा लेकर ही जांच की जा सकती है।नेज़ोफ्रेंजयि़ल टेस्ट (स्वाब टेस्ट) की तुलना में सलाइवा टेस्ट कहीं अधिक सहज भी होता है। हेल्थ एक्सपट्र्स सलाइवा टेस्ट का एक और लाभ बताते हुए यह भी कहते हैं कि सलाइवा टेस्ट के जरिए ना केवल कोविड-19 से संक्रमित पेशंट की जांच की जा सकती है। बल्कि उन लोगों के बारे में भी आराम से पता चल जाता है, जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं।सलाइवा के लिए भी उसी तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, जिस तरह के प्रोटोकॉल का ध्यान नेज़ोफ्रेंजयि़ल टेस्ट के समय किया जाता है। परीक्षण के समय शरीर में वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उसके जेनेटिक कोड के एक सेग्मेंट को बढ़ाया जाता है।सलाइवा टेस्ट की तुलना में स्वाब टेस्ट को उन प्रोफेशनल्स के स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक सुरक्षित माना जाता है, जो संक्रमित रोगियों के लगातार संपर्क में आते रहते हैं और जिन्हें परीक्षण के लिए रोगियों के सवाइवा का सैंपल लेना होता है।क्या हैं एंटीजनअब बात करें एंटीजन की, तो ये वो बाहरी पदार्थ है जो कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने के लिए एक्टिवेट करता है। एंटीबॉडी बीमारियों से लडऩे में कारगर साबित होता है। एंटीजन वातावरण में मौजूद कोई भी तत्व हो सकता है, जैसे कि कैमिकल, बैक्टीरिया या फिर वायरस। एंटीजन नुकसानदेह है, शरीर में इसका पाया जाना ही इस बात का संकेत है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एक बाहरी हमले से लडऩे के लिए एंटीबॉडी बनाने पर मजबूर होना पड़ा है।क्या है ऐंटिबॉडी टेस्टइसी तरह ऐंटिबॉडी टेस्ट खून का सैंपल लेकर किया जाता है। इसलिए इसे सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं. इसके नतीजे जल्द आते हैं और ये आरटी-पीसीआर (RT-PCR test (Real-time reverse transcription-polymerase chain reaction) के मुकाबले कम खर्चीला है। ये टेस्ट ऑन लोकेशन पर किया जा सकता है।हालांकि एंटीबॉडी टेस्ट की कुछ सीमाएं हैं। इसलिए इसे अंतिम नहीं माना जाता है। इस टेस्ट में संक्रमण के बाद एंटीबॉडी बनने का लक्षण पता चलता है। एंटीबॉडी शरीर का वो तत्व है, जिसका निर्माण हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बेअसर करने के लिए पैदा करता है। संक्रमण के बाद एंटीबॉडीज बनने में कई बार एक हफ्ते तक का वक्त लग सकता है, इसलिए अगर इससे पहले एंटीबॉडी टेस्ट किए जाएं तो सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा इस टेस्ट से कोरोना वायरस की मौजूदगी की सीधी जानकारी भी नहीं मिल पाती है। इसलिए अगर मरीज का एंटी बॉडी टेस्ट निगेटिव आता है तो भी मरीज का आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जाता है।इस टेस्ट को कोरोना की पहचान के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंटलाइन टेस्ट कहा है। इसमें संभावित मरीज के नाक के छेद या गले से स्वाब लिया जाता है. ये टेस्ट लैब में ही किया जाता है। इस टेस्ट में रिबोन्यूक्लीयर एसिड यानी कि आरएनए की जांच की जाती है। आरएनए वायरस का जेनेटिक मटीरियल है।अगर मरीज से लिए गए सैंपल का जेनेटिक सीक्वेंस SARS-CoV-2 वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस से मेल खाता है तो मरीज को कोरोना पॉजिटिव माना जाता है। इस टेस्ट में निगेटिव रिजल्ट तभी आता है जबकि मरीज के शरीर में वायरस मौजूद नहीं रहते हैं।बता दें कि आरटी-पीसीआर कोरोना टेस्टिंग की महंगी प्रणाली है। इसमें सैंपल से आरएनए निकालने वाली मशीन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एक प्रयोगशाला और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की भी जरूरत पड़ती है। इस टेस्ट को करने में लैब में ही 4 से 5 घंटे का समय लगता है। इसकी लागत भारत म साढ़े चार हजार रुपये के करीब आती है। हालांकि कोरोना टेस्टिंग की ये सबसे विश्वसनीय पद्धति है।---

-

18 जुलाई 1947 यानी आज से ठीक 73 साल पहले भारत के बंटवारे पर मुहर लगाने वाला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वजूद में आया। इस एक्ट के तहत जहां देश को करीब 200 सालों के संघर्ष के बाद आजादी मिलने जा रही थी तो वहीं भारत के बंटवारे की भी मुहर लग गई और पाकिस्तान के रूप में नए देश के अस्तित्व में आने का रास्ता साफ हो गया।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। यह अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत बंट गया। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए लेकिन सन् 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम किन्तु सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था।लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन और सत्ता के त्वरित हस्तान्तरण के लिए भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की जिसमे भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रुपरेखा प्रस्तुत की गयी थी। प्रारम्भ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थीं।माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रस्ताव-भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जायेगा,-बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जायेगा और उत्तर पूर्वी सीमा प्रान्त और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जायेगा।-पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जायेगा।-रियासतों को यह छूट होगी कि वे या तो पाकिस्तान में या भारत में सम्मिलित हो जायें या फिर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दें।-भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तान्तरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया गया।-ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 को जुलाई 1947 में पारित कर दिया। इसमें ही वे प्रमुख प्रावधान शामिल थे जिन्हें माउंटबेटन योजना द्वारा आगे बढ़ाया गया था।सभी राजनीतिक दलों ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दो आयोगों का ब्रिटिश सरकार ने गठन किया जिनका कार्य विभाजन की देख-रेख और नए गठित होने वाले राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को निर्धारित करना था। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 छोटी और बड़ी रियासतें थीं। भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस सन्दर्भ में कठोर नीति का पालन किया। 15 अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ व हैदराबाद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। गोवा पर पुर्तगालियों और पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। - किशनगढ़ शैली पेटिंग की एक शैली है, जिसका संबंध राजस्थान से है। जोधपुर से वंशीय सम्बन्ध होने तथा जयपुर से निकट होते हुए भी किशनगढ़ में एक स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। सुन्दरता की दृष्टि से इस शैली के चित्र विश्व-विख्यात हैं। अन्य स्थानों की तरह यहां भी प्राचीन काल से चित्र बनते रहे। किशनगढ़ राज्य के संस्थापक किशन सिंह कृष्ण के अनन्योपासक थे। इसके पश्चात् सहसमल, जगमल और रुपसिंह ने यहां शासन किया। मानसिंह व राजसिंह (1706-48) ने यहां की कलाशैली के भरपूर सहयोग दिया। परन्तु किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल राजसिंह के पुत्र सामन्त सिंह (1699-1764) के काल से आरंम्भ होता है।नागरीदारा की शैली में वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा, चित्रकला के प्रति अभिरुचि तथा अपनी प्रेयसी वणी-ठणी से प्रेम का चित्रण महत्वपूर्ण है। कवि हृदय सावन्त सिंह नायिका वणी-ठणी से प्रेरित होकर अपना राज्य छोड़ वणी-ठणी को साथ लेकर वृन्दावन में आकर बस गये और नागर उपनाम से नागर सम्मुचय की रचना की। नागरीदास की वैष्णव धर्म में इतनी श्रद्धा थी और उनका गायिका वणी ठणी से प्रेम उस कोटि का था कि वे अपने पारस्परिक प्रेम में राधाकृष्ण की अनुभूति करने लगे थे। उन दोनों के चित्र इसी भाव को व्यक्त करते है। चित्रित सुकोमला वणी-ठणी को भारतीय मोनालिसा नाम भी दिया गया है। काव्यसंग्रह के आधार पर चित्रों के सृजन कर श्रेय नागरी दास के ही समकालीन कलाकार निहालचन्द को है। वणी-ठणी में कोकिल कंठी नायिका की दीर्घ नासिका, कजरारे नयन, कपोलों पर फैले केशराशि के साथ दिखलाया गया है। इस प्रकार इस शैली में कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य है। निहालचन्द के अलावा सूरजमल इस समय का प्रमुख चित्रकार था। अन्य शैलियों की तरह इस शैली में भी गीत-गोविन्द का चित्रण हुआ।इस शैली के चेहरे लम्बे, कद लम्बा तथा नाक नुकीली रहती है। नारी नवयौवना, लज्जा से झुकी पतली और लम्बी है। धनुषाकार भ्रू-रेखा, खंजन के सदृश नयन तथा गौरवर्ण है। अधर पतले और हिगुली रंग के हैं। हाथ मेहंदी से रचे तथा महावर से रचे पैर हंै। नाक में मोती से युक्त नथ पहने, उच्च वक्ष स्थल पर पारदर्शी छपी चुन्नी पहन रूप यौवना सौदर्य की पराकाष्ठा है। स्थानीय गोदोला तालाब तथा किशनगढ़ के नगर को दूर से दिखाया जाना इस शैली की अन्य विशेषता है। चित्रों को गुलाबी और हरे छींटदार हाशियों से बांधा गया है। चित्रों में दिखती वेषभूषा फर्रुखसियर कालीन है। इन विशेषताओं को हम वृक्षों की घनी पत्रावली अट्टालिकाओं तथा दरबारी जीवन की रात की झांकियों, सांझी के चित्रों तथा नागरीदास से सम्बद्ध वृन्दावन के चित्रों में देख सकते हंै।---

- जल की उत्पत्ति कैसे हुई? इस प्रश्न के उत्तर के लिए पुराणों का मंथन करना पड़ेगा। आधुनिक भौतिक-विज्ञान के अनुसार जल की उत्पत्ति हाईड्रोजन+ऑक्सीजन इन दो गैसों पर विद्युत की प्रक्रिया के कारण हुई है। पौराणिक सिद्धान्त के अनुसार वायु और तेज की प्रतिक्रिया के कारण जल उत्पन्न हुआ है। यदि वायु को गैसों का समुच्चय एवं तेज को विद्युत माना जाये तो इन दोनों ही सिद्धांतों में कोई अन्तर नहीं है। अत: जल की उत्पत्ति का पौराणिक सिद्धांत पूर्णतया विज्ञान-सम्मत सिद्ध होता है।आधुनिक वैज्ञानिक आकाश, वायु तेज, जल और पृथ्वी को तत्व नहीं मानते। न मानने का कारण तत्व संबंधी अवधारणा है। तत्व के सम्बन्ध में पौराणिक अवधारणा यह है कि जिसमें तत (अर्थात् पुरुष/विष्णु/ब्रह्म) व्याप्त हो, वह तत्व कहलाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार तत्व केवल मूल पदार्थ होता है। वस्तुत: तत्त्व और तत्व में बहुत अन्तर है।जल की उत्पत्ति के संबंध में एक अन्य पुरातन- अवधारणा भी विचारणीय है। लगभग सभी पुराणों और स्मृतियों में यह श्लोक (थोड़े-बहुत पाठभेद से) दिया रहता है जो इस अर्थ का वाचक है कि जल की उत्पत्ति नर (पुरुष = परब्रह्म) से हुई है अत: उसका (अपत्य रूप में) प्राचीन नाम नार है, चूंकि वह (नर) नार में ही निवास करता है, इसलिए उस नर को नारायण कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस समग्र संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का सबसे पहला नाम नारायण है। दूसरे शब्दों में में भगवान का जलमय रूप ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है। हरिवंश पुराण भी इसकी पुष्टि करता है कि आप: सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। हरिवंश में कहा गया है कि स्वयंभू भगवान् नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सर्वप्रथम जल की ही सृष्टि की। फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधीन किया जिससे एक बहुत बड़ा हिरण्यमय-अण्ड प्रकट हुआ। वह अण्ड दीर्घकाल तक जल में स्थित रहा। उसी में ब्रह्माजी प्रकट हुए। इस हिरण्यमय अण्ड के दो खण्ड हो गये। ऊपर का खण्ड द्युलोक कहलाया और नीचे का भूलोकÓ दोनों के बीच का खाली भाग आकाश कहलाया। स्वयं ब्रह्माजी आपव कहलाये। जल केवल नारायण ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु और महेश (रूद्र) तीनों है।वायु पुराण के अनुसार जल शिव की अष्टमूर्तियों में से एक है। दूसरे शब्दों में रूद्र की उपासना के लिए जो आठ प्रतीक निर्धारित हैं उनमें से एक जल है। ये आठ प्रतीक क्रमश: सूर्य, मही, जल, वह्नि (पशुपति), वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण तथा चन्द्र हैं। इनमें शिव का जो रसात्मक रूप है वह भव कहलाता है और जल में निवास करता है। इसलिए भव और जल से सम्पूर्ण भूत समूह (प्राणी) उत्पन्न होता है और वह सबको उत्पन्न करता है। अत: भवन-भावन-सम्बंध होने के कारण जल जीवों का संभव कहलाता है। इसी कारण कहा गया है कि जल में मल-मूत्र नहीं त्यागना चाहिए। न थूकना चाहिए। जलरूप भव की पत्नी उषा और पुत्र उशना माने गये हैं। पुराणों और स्मृतियों के अनुसार जल आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक तीनों रूपों में विद्यमान है।वेदों में जल को आपो देवता कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद - इन तीनों संहिताओं में, यद्यपि जल के लिए पूरे एक सौ पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं।----

- तुर्की के बेहद मशहूर और करीब 500 किलोमीटर की लंबाई में फैले लायकन वे पर स्थित है बटरफ़्लाई वैली। लायकन वे दक्षिण तुर्की का समुद्रतटीय इलाका है। इसमें ही करीब 86 हजार वर्ग मीटर के दायरे में फैली है बटरफ़्लाई वैली। नाम से जाहिर है, यह तितलियों की घाटी है। यहां करीब एक सौ प्रजाति की रंग-बिरंगी तितलियां पाई जाती हैं। इनमें नारंगी, काली और सफेद बाघ जैसे रंगों वाली तितलियां भी शामिल हैं।इस वैली तक केवल पानी के रास्ते पहुंचा जा सकता है। यहां पर भूमध्य सागर में दूर डूबता हुआ सूर्य किसी लालमणि की तरह चमकता नजर आता है। बटरफ़्लाई वैली में 350 मीटर की ऊंचाई से एक झरना भी गिरता है, जो बाद में एक शांत नदी का रूप ले लेता था। इससे ही इलाके में लैवेंडर के फूल वाले पौधों और चेस्ट (नीले और सफेद फूल देने वाली यूरोपिय झाड़ी) को पानी मिलता है। यही झाड़ी तितलियों के प्राकृतिक निवास है। तुर्की की सरकार ने 1987 में इस वैली को संरक्षित इलाका घोषित कर दिया था ताकि तितलियों और स्थानीय वनस्पतियों को संरक्षित रखा जाए। बटरफ़्लाई वैली से महज पांच किलोमीटर उत्तर में स्थित द्वीप है ओलूडेनिज़। यहां पहुंचने वाली पर्यटकों की भारी भीड़ ने इस द्वीप के प्राकृतिक संसाधनों को काफी नुकसान पहुंचाया है।ओलूडेनिज़ का मतलब नीली खाड़ी होता है। यह द्वीप कभी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था लेकिन 1980 के दशक में यहां पर्यटकों का पहुंचना शुरू हुआ। मौजूदा समय में पर्यटकों के चलते प्राकृतिक खूबसूरती के नष्ट होने का उदाहरण बन चुका है। पूरा द्वीप नियोन की रंग बिरगी और अंग्रेजी रेस्टोरेंट से भरा हुआ नजऱ आता है। समुद्री तटों पर समुद्री लुटेरों के जहाज़ और शराब से भरे क्रूज दिखते हैं। इनके अलावा समुद्री तटों पर नशे में झूमते टूरिस्ट और पैरा-ग्लाइडिंग के चलते धुएं से भरा आसमान नजऱ आता है।बटरफ़्लाई वैली के साथ ऐसा नहीं हुआ। पहले अनातोलिया टूरिज़्म डेवलपमेंट कोऑपरेटिव ने स्थानीय गांव वालों से ये घाटी 1981 में खऱीदी और 1984 में इसे पर्यटन के लिए खोल दिया। तीन साल के बाद तुर्की सरकार ने इसे राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। इस फ़ैसले के साथ ही इलाके में स्थायी निर्माण गैर-कानूनी हो गया। मौजूदा समय में यहां केवल टेंट और अस्थायी घर बनाने की इजाज़त है। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक वनस्पतियों का व्यवसायिक उत्पादन शुरू नहीं किया गया है। जैतून, अनार, नींबू, संतरा, अखरोट, आड़ू, खुबानी, पॉम, ओलियंडर और लॉरेल जैसे फल यहां उगते हैं। प्राकृतिक तौर पर बेहद सुंदर इस द्वीप पर भी साल के आठ महीनों में अप्रैल और नवंबर के बीच में पर्यटकों का समूह पहुंचता है। यहां बिजली उपलब्ध नहीं है। बिजली केवल और केवल रात में खाने की सार्वजनिक जगह पर उपलब्ध होती है, हर किसी को यहीं खाना खाना होता है।-------------

- हरी सब्जियों की बात ही अलग होती है। हरी सब्जियां हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, जिनकी कीमती सुनकर आप हैरान कर जाएंगे। ऐसी ही एक सब्जी है गुच्छी, जो हजारों रूपए किलो बिकती है। यह फंफूदी परिवार का एक सदस्य है। इसे मशरुम भी कहते हैं। इस सब्जी को हिंदी भाषी राज्यों में स्पंज मशरूम के नाम से भी जाना जाता है।गुच्छी पहाड़ी इलाकों में उगाई जाने वाली सब्जी है जिसे दुनिया की सबसे महंगी सब्जी माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मार्कुला एस्क्यूलेंटा है। इसकी कीमत हमेशा आसमान छूती है। इसका निर्यात भी बड़ी मात्रा में किया जाता है।भारत में गुच्छी की पैदावार हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और हिमालय के ऊंची पहाड़ी में की होती है। कीमत के लिहाज से इसमें पौष्टिता भी भरपूर होती है। इसमें विटामिन बी और डी के अलावा विटामिन सी और विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। माना जाता है कि इसके नियमित इस्तेमाल से दिल की बीमारी से बचा जा सकता है।नेपाल में इसे गुच्छी च्याउ के नाम से जाना जाता है। गुच्छी एक प्रकार का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मशरूम है जिसका तना सफेद व हल्के पीले रंग का होता है। यह अंदर से खोखला होता है जबकि इसका ऊपरी हिस्सा हल्का भूरा सफेदीपन से सिलेटी भूरे रंग का बहुत ही नरम हिस्सा होता है। यह क्षारीय मिट्टी से लेकर अम्लीय मिट्टी में उगता है। गुच्छी को बसंत ऋतु की शुरूआत में जंगलों, बागों, आंगन, वाटिकाओं व हाल ही में जलकर नष्ट होने वाले क्षेत्रों में अपने आप ही उग आते हैं। इसकी अधिक कीमत होने की एक वजह ये भी है कि इसकी खेती नहीं की जा सकती। आमतौर पर मिलने वाले मशरुम की भारत में बड़ी मात्रा में खेती हो रही है, लेकिन गुच्छी के साथ ऐसा नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। जंगलों में गुच्छी फरवरी से अप्रैल माह के बीच मिलती है। इस सब्जी को पहाड़ों पर लोग ढूंढकर इक_ा करते हैं और ठंड के मौसम में इसका इस्तेमाल करते हैं।गुच्छी की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी है। पाकिस्तान, अमरीका, यूरोप, फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में कुल्लू की गुच्छी की खासी मांग है। इसकी उत्पत्ति के कारण इसे पूर्वोत्तर अमरीका में मे-मशरूम के नाम से भी जाना जाता है।गुच्छी के फूलों या बीजकोश के गुच्छों की तरकारी बनती है। यह स्वाद में बेजोड़ और कई औषधियों गुणों से भरपूर है। भारत और नेपाल में स्थानीय भाषा में इसे गुच्छी, छतरी, टटमोर या डुंघरू कहा जाता है।गुच्छी ऊंचे पहाड़ी इलाके के घने जंगलों में कुदरती रूप से पाई जाती है। जंगलों के अंधाधुंध कटान के कारण यह अब काफी कम मात्रा में मिलती है। चीन में इस मशरूम का इस्तेमाल सदियों से शारीरिक रोगों/क्षय को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। गुच्छी मशरूम में 32.7 प्रतिशत प्रोटीन, 2 प्रतिशत फैट, 17.6 प्रतिशत फाइबर, 38 प्रतिशत कार्बोहायड्रेट पाया जाता है, इसीलिए यह काफी स्वास्थ्यवर्धक होता है। गुच्छी मशरूम से प्राप्त एक्सट्रैक्ट की तुलना डायक्लोफीनेक नामक आधुनिक सूजनरोधी दवा से की गई है। इसे भी सूजनरोधी प्रभावों से युक्त पाया गया है। इसके प्रायोगिक परिणाम ट्यूमर को बनने से रोकने और कीमोथेरेपी के रूप में प्रभावी हो सकते हैं। गठिया जैसी स्थितियों होने वाले सूजन को कम करने के लिए मोरेल मशरूम एक औषधीय एक रूप में काम करती है। ऐसा माना जाता है कि मोरेल मशरूम प्रोस्टेट व स्तन कैंसर की संभावना को कम कर सकता है।----

- एक चांद के हैं दुनिया में अनेक नामचंद्रमा को हम बचपन से चंदा मामा कहते आए हैं। दुनिया में चांद के कई नाम है, जो उसकी रंगत, आकार, प्रकार के हिसाब से रखे गए हैं। देखें ऐसे ही कुछ नाम-1. ब्लू मून- अंग्रेजी में वंस इन अ ब्लू मून मुहावरे का इस्तेमाल किसी ऐसी घटना के लिए किया जाता है जो कभी कभार ही होती है। आसमान में ब्लू मून भी ढाई साल में एक बार ही दिखता है। ढाई साल में एक बार ऐसा होता है कि एक ही महीने में दो बार पूर्णिमा का चांद दिखे, कुछ वैसे ही जैसे चार साल में एक बार फरवरी में एक दिन ज्यादा होता है।2. ब्लड मून- हिंदी में इसका अनुवाद होगा खूनी चांद और यह नाम इसे अपनी रंगत के कारण मिलता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान कई बार चांद लाल रंग का दिखता है। इस लाल रंग के कारण ही इसे ब्लड मून कहा जाता है। इस ग्रहण के दौरान धरती चांद और सूरज के बीच से कुछ इस तरह से गुजरती है कि कुछ देर के लिए चांद पर सूरज की जरा सी भी रोशनी नहीं पड़ती।3. सुपरमून- आपने देखा होगा कई बार पूर्णिमा का चांद बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ता है। इसे सुपरमून कहा जाता है। चांद का आकार कैसा दिखेगा यह धरती से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। जब वह धरती के सबसे करीबी बिंदु तक पहुंच जाता है, तब पूर्णिमा का चांद सुपरमून कहलाता है। यह सामान्य चांद से 14 फीसदी बड़ा और 30 फीसदी ज्यादा चमकीला होता है।4. सुपर ब्लड मून- सुपरमून का विशाल आकार और ब्लड मून का रंग, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बनता है सुपर ब्लड मून, यानी चांद को ऐसे वक्त में ग्रहण लगता है जब वह धरती के सबसे करीब होता है। इस लाल रंग के विशाल चांद का नजारा अद्भुत होता है।5. सुपर ब्लू ब्लड मून- ऐसा भी हो सकता है कि ढाई साल में एक बार जो पूर्णिमा का खास चांद निकले वह सुपर ब्लड मून हो। ऐसे में वह सुपर ब्लू ब्लड मून कहलाएगा। आखिरी बार 31 जनवरी 2018 को ऐसा हुआ था। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया है कि अगली बार ऐसा नजारा 31 जनवरी 2037 में देखने को मिलेगा।6. फ्लावर मून- मई के महीने में दिखने वाले पूर्णिमा के चांद को फ्लावर मून कहा जाता है। इसका चांद के रंग रूप से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूरोप में यह वक्त होता है जब तरह तरह के नए फूल खिल रहे होते हैं। यह चांद एकदम सफेद होता है, जिस कारण इसे मिल्क मून भी कहा जाता है। कुछ जगहों पर इसे मदर्स मून के नाम से भी जाना जाता है।7. हारवेस्ट मून- सितंबर के महीने में पूर्णिमा के बेहद चमकदार चांद का यह नाम होता है। यूरोप में इस दौरान पतझड़ शुरू होने वाला होता है और खेतों की कटाई का वक्त होता है। पुराने जमाने में जब बिजली नहीं होती थी, तब पूर्णिमा के चांद की रोशनी में यह किया जाता था, इसीलिए इसे हारवेस्ट मून कहते हैं।8. वुल्फ मून- इसी तरह जनवरी वाले पूर्णिमा के चांद को वुल्फ मून यानी भेडिय़े वाला चांद कहा जाता है, जबकि इसका भेडिय़ों से कोई लेना देना नहीं है। प्राचीन यूरोप में हर महीने के चांद को अलग-अलग नाम दिए गए थे। इसी क्रम में फरवरी वाला स्नो मून, अप्रैल वाला पिंक मून और जून वाला स्ट्रॉबेरी मून कहलाता है।--

- हमारी दुनिया में मधुमक्खियों की सबसे खूबसूरत देन है शहद। मधुमक्खियों की अपनी एक अनोखी दुनिया है। दुनिया भर में मधुमक्खियों की लगभग 20 हजार से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें ज्यादातर घरों में दिखने वाली मधुमक्खियां शामिल हैं। मधुमक्खियों की कुछ ही प्रजातियां हैं, जिनसे शहद उत्पादन किया जाता है। इनमें यूरोपीय हनी-बी सबसे उपयुक्त है। दक्षिण एशिया में मधुमक्खियों की लगभग 6 प्रजातियां हैं, जिन्हें शहद बनाने के लिए पाला जाता है।भारत में भुनगा या डम्भर मधुमक्खी पाई जाती है, जो कि आकार में सबसे छोटी होती है। यह सबसे कम शहद देती है। इनके शहद का स्वाद भी थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन आयुर्वेद में इस शहद को बहुत उपयुक्त माना जाता है। खास बात है कि ये मधुमक्खियां जड़ी बूटियों के उन नन्हें फूलों से भी पराग इक_ा कर लेती हैं, जहां अन्य कीट नहीं पहुंच पाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एपिस मेलीपोना है।हैरान कर देने वाली यह है कि मक्खियों की अधिकतर प्रजातियां डंक नहीं मारती हैं। वैज्ञानिकों की मानें, तो नर मधुमक्खी कभी डंक नहीं मारती है, ऐसा सिर्फ मादा मधुमक्खी ही करती है। आपको जानकर हैरानी होगी मधुमक्खियां 1 किलो शहद बनाने में लगभग 40 लाख फूलों का रस चुस्ती है। एक स्वस्थ मक्खी का जीवनकाल लगभग 45 दिनों का होता है।मधुमक्खियों के दो पेट होते हैं जिनमें से एक का उपयोग वह खाना खाने के लिए व दूसरे का उपयोग फूलों का रस इक_ा करने में करती हैं। मधुमक्खियों में भी कुत्तों की तरह ही बम ढूंढने की शक्ति होती है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं।मधुमक्खियों के झुंड में एक लीडर मक्खी होती है जो इन मक्खियों की रानी होती है। छत्ते में रहने वाली हजारों मक्खियों को रानी मक्खी के आदेश का पालन करना पड़ता है।धरती पर मौजूद सभी जीव-जंतुओं में से मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन है। एक मधुमक्खी औसतन 1 घंटे में 183 बार पंख फडफ़ड़ा सकती है। एक जानकारी के मुताबिक मधुमक्खियों की उडऩे की तीव्रता 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है।----

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)