- Home

- ज्ञान विज्ञान

- लंदन । शारीरिक कसरत बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह उम्र बढ़ने के साथ-साथ मस्तिष्क की संरचना और क्रियाकलाप की सुरक्षा में भी मददगार होती है। इससे अल्जाइमर्स जैसी मस्तिष्क से संबंधित परेशानियों का जोखिम कम हो सकता है। यूं तो अनुसंधानकर्ता कई साल से व्यायाम के सुरक्षात्मक प्रभाव को जानते हैं, लेकिन मस्तिष्क पर इसका वास्तविक असर कितना होता है, यह रहस्य ही है। हालांकि जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में प्रकाशित हालिया अध्ययन इस पहेली पर कुछ रोशनी डाल सकता है। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार शारीरिक क्रियाकलाप से मस्तिष्क की प्रतिरक्षा कोशिकाओं की गतिविधियों में परिवर्तन आता है और मस्तिष्क में सूजन कम होती है। मस्तिष्क में विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं की एक श्रेणी होती है जिसे माइक्रोग्लिया कहते हैं। ये मस्तिष्क के ऊतकों के किसी तरह के नुकसान या उनमें संक्रमण पर नजर रखती हैं तथा बेकार कोशिकाओं को हटाती हैं। माइक्रोग्लिया दूसरी कोशिकाओं को संदेश भेजने वाली तंत्रिका कोशिकाओं ‘न्यूरोन्स' के उत्पादन में भी सीधे सहायक होती हैं। यह काम न्यूरोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। लेकिन माइक्रोग्लिया को अपना काम करने के लिए सुप्तावस्था से सक्रिय अवस्था में आने की जरूरत होती है। वायरस जैसे पैथोजन्स या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से मिलने वाले संकेत माइक्रोग्लिया को सक्रिय करेंगे। इससे उनका आकार बदल जाता है और क्षतिपूर्ति में मदद मिलती है। हालांकि माइक्रोग्लिया अनुपयुक्त तरीके से भी सक्रिय हो सकती हैं। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क में गंभीर सूजन हो सकती है और न्यूरोजेनेसिस की प्रक्रिया अवरुद्ध हो सकती है। आयु बढ़ने के साथ मस्तिष्क के कामकाज करने के पड़ने वाले प्रभाव की एक वजह यह सूजन भी है और ये बदलाव अल्जाइमर्स जैसी समस्या में और नुकसानदेह हो सकते हैं। इस अध्ययन में 167 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। यह शिकागो स्थित रश यूनिवर्सिटी में संचालित एक दीर्घकालिक परियोजना है जिसका उद्देश्य उम्रदराज लोगों में मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को चिह्नित करना है। प्रतिभागियों ने अपनी शारीरिक गतिविधियों का वार्षिक मूल्यांकन पूरा किया जिस पर नजर शरीर पर पहने जा सकने वाले एक ट्रैकर से रखी गई। अनुसंधानकर्ताओं ने प्रतिभागियों के मस्तिष्क में सिनेप्टिक प्रोटीन के स्तर पर भी नजर रखी। ये प्रोटीन तंत्रिका कोशिकाओं के बीच छोटे-छोटे बंध होते हैं जहां सूचना संचरित होती है। इसमें प्रतिभागियों की औसत उम्र 86 वर्ष थी जब उनके शारीरिक क्रियाकलाप पर निगरानी रखना शुरू किया गया और मृत्यु के समय उनकी उम्र 90 वर्ष थी। एक तिहाई प्रतिभागियों को कोई संज्ञानात्मक दुर्बलता नहीं थी, एक तिहाई लोगों में मामूली संज्ञानात्मक दुर्बलता थी और बाकी एक तिहाई में डिमेंशिया की शिकायत देखी गई। अध्ययन में कुछ प्रतिभागियों पर मृत्यु के बाद पोस्ट मार्टम के दौरान भी विश्लेषण किया गया और पाया गया कि करीब 61 प्रतिशत प्रतिभागियों में मस्तिष्क में अल्जाइमर्स के संकेत थे। इससे साफ होता है कि मृत्यु के बाद किसी में अल्जाइमर्स बीमारी के संकेत मिलने पर भी यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के जीवित रहते समय उसमें संज्ञानात्मक दुर्बलता के बड़े लक्षण दिखाई दें। अध्ययन में कम आयु के प्रतिभागियों को सामान्य रूप से शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय देखा गया और वे मस्तिष्कीय रूप से भी सक्रिय दिखे। इससे पता चलता है कि शारीरिक क्रियाकलाप से मस्तिष्क में सूजन के नुकसानदेह प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। अध्ययन के परिणाम उत्साहजनक हैं लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। पोस्ट मार्टम विश्लेषण में मस्तिष्क की स्थिति का केवल एक ही स्नैपशॉट देखने को मिलता है। इसका अर्थ है कि हम यह सही-सही नहीं बता सकते हैं कि प्रतिभागी के मस्तिष्क में बीमारी के संकेत शुरू होने का सही समय क्या है और किस स्तर पर शारीरिक गतिविधियां इसे रोक सकती हैं।

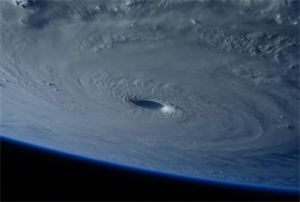

- महाभारत के युद्ध में ज्यादातर चक्रव्यूह का नाम लिया जाता है, लेकिन महाभारत के युद्ध में कई प्रकार की व्यू रचना का उल्लेख मिलता है। युद्ध को लडऩे के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता था। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है। आइये जानते हैं महाभारत के युद्ध में रचे गए कुछ खास व्यूह रचना के बारे में।गरुड़ व्यूह:- यह विशालकाय पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। युद्ध में सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाता है कि जिससे आसमान से देखने पर गरुढ़ पक्षी जैसी आकृति दिखाई दे। इसे ही गरुड़ व्यूह कहते हैं। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी।क्रौंच व्यूह:- क्रौंच सारस की एक प्रजाति है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना युधिष्ठिर ने की थी।मकरव्यूह:- प्राचीन काल में मकर नाम का एक जलचर प्राणी होता है। मकर का सिर तो मगरमच्छ की तरह लेकिन उसके सिर पर बकरी के सींगों जैसे सींग होते थे, मृग और सांप जैसा शरीर, मछली या मोर जैसी पूंछ और पैंथर जैसे पैर दर्शाए भी होते थे। वैदिक साहित्य में अक्सर तिमिंगिला और मकर का साथ-साथ जिक्र होता है। लेकिन संभवत: यहां व्यूह रचना से तात्पर्य मगर से होगा मकर से नहीं। महाभारत में इस व्यूह की रचना कौरवों ने की थी।कछुआ व्यूह:- इसमें सेना को कछुए की तरह जमाया जाता है।अर्धचंद्राकार व्यूह:- अर्ध चंद्र का अर्थ तो आप समझते ही हैं। सैन्य रचना जब अर्ध चंद्र की तरह होती थी तो उसे अर्धचंद्राकार व्यूह रचना कहते थे। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यूह के प्रत्युत्तर में की थी।मंडलाकार व्यूह:- मंडल का अर्थ गोलाकार या चक्राकार होता है। इस व्यूह का गठन परिपत्र रूप में होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। इसके प्रत्युत्तर में पांडवों ने व्रज व्यूह की रचना कर इसे भेद दिया था।चक्रव्यूह:- चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। आपने स्पाइरल देखा होगा बस उसी तरह का यह होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी। इस चक्र में फंसकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु मारा गया था।चक्रशकट व्यूह:- महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को कल सूर्यास्त के पूर्व मार दूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए इस व्यूह की रचना की थीं। लेकिन भगवान श्रीकृष्ण की चतुराई से जयद्रथ उस व्यूह से निकलकर बाहर आ गया और मारा गया।वज्र व्यूह:- वज्र एक तरह का हथियार होता है। ये दो प्रकार का होता था- कुलिश और अशानि। इसके ऊपर के तीन भाग तिरछे-टेढ़े बने होते हैं। बीच का हिस्सा पतला होता है। पर यह बड़ा वजनदार होता है। इसका आकार देखने में इन्द्रदेव के वज्र जैसा होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना अर्जुन ने की थी।औरमी व्यूह:- पांडवों के व्रज व्यूह के प्रत्युत्तर में भीष्म ने औरमी व्यूह की रचना की थी। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र के समान सजाई जाती थी। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, ठीक उसी आकार में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था।श्रीन्गातका व्यूह:- कौरवों के औरमी व्यूह के प्रत्युत्त में अर्जुन ने श्रीन्गातका व्यूह की रचना की थी। ये व्यूह एक भवन के समान दिखाई देता था। संभवत: इसे ही तीन शिखरों वाला व्यूह कहते होंगे।... इसके अलावा सर्वतोभद्र और सुपर्ण व्यूह का उल्लेख भी मिलता है।---

- भारत में कई रहस्यमयी मंदिर हैं जिनके रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। एक ऐसा मंदिर है जहां पर कुल 99 लाख 99 हजार 999 पत्थर की मूर्तियां हैं। इस मंदिर के रहस्य को कई विद्वानों ने सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस मंदिर की 99 लाख 99 हजार 999 मूर्तियां रहस्य है। इन पत्थर की मूर्तियों को किसने बनाया। कब और क्यों बनाई गईं ये मूर्तियां।सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आखिर एक करोड़ में एक ही मूर्ति कम क्यों बनाई गई है। इन मूर्तियों को लेकर कई कहानियां बताई जाती हैं। भारत में कई मंदिर और मूर्तियां हैं जो बेहद रहस्यमयी हैं। इन्हीं मंदिरों और मूर्तियों में यह भी शामिल है। इस मंदिर के बारे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं के मन में इसका रहस्य जानने की जिज्ञासा रहती है। इन मूर्तियों के रहस्य को अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आईए जानते हैं इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में...इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि एक बार भगवान शिव एक करोड़ देवी-देवताओं के साथ कहीं पर जा रहे थे। सभी देवी-देवता सो गए। सुबह जब भगवान शिव उठे, तो सभी देवी देवता अभी सो ही रहे थे। शिव जी ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और सभी देवी-देवता पत्थर के बन गए। 99 लाख 99 हजार 999 मूर्तियों की यही वजह है।इन मूर्तियों को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। बताया जाता है कि कालू नाम का एक शिल्पकार था। वह चाहता था कि भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाए। लेकिन यह नामुमकिन था। शिल्पकार की जिद की वजह से भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुमने एक रात में एक करोड़ देवी-देवताओं की मूर्तियां बना दी, तो तुमको साथ लेकर चलेंगे।इसके बाद शिल्पकार पूरी रात तेजी से मूर्तियां बनाईं, लेकिन एक करोड़ में एक मूर्ति कम रह गई। इसकी वजह भगवान शिव शिल्पकार को अपने साथ लेकर नहीं गए। कहा जाता है कि इस वजह से इस स्थान का नाम ‘उनाकोटी’ है।त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से उनाकोटी मंदिर करीब 145 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर भारत के सबसे बड़े रहस्यमयी मंदिरों में शामिल है।

-

धरती का ऊपरी और अंदरुनी हिस्सा रहस्यों से भरा हुआ है। अभी तक तो हम बचपन से पाताल लोक के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने पाताल लोक का रास्ता खोज लिया है।

सालों से लोगों को यही जानकारी थी कि धरती के केंद्र में लोहे का एक ठोस गोला है और इसके बाहर तरल कोर है। कुछ दिनों पहले प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी तरह से इनर कोर ठोस नहीं है। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि यह ठोस गोला कई स्थानों पर नरम और तरल धातु के जैसा है।

इंग्लैंड में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की भूकंप वैज्ञानिक जेसिका इरविंग ने पाताल लोक के बारे में कई जानकारिया दी हैं। उनका कहना है कि धरती के इनर कोर के बारे में जितना रिसर्च किए जा रहे हैं उतनी ही नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं।

अब वैज्ञानिकों के रिसर्च में धरती के इनर कोर के बारे में खुलासा हुआ है कि वह कोई बोरिंग ठोस लोहे का गोला नहीं है। उन्होंने बताया है कि धरती के केंद्र में एक पूरी नई दुनिया दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जूल्स वर्ने के 1864 में 'जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ' लिखने के बाद अब दुनिया एक बड़ा रहस्य नहीं है।

रेट बटलर के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर आए बड़े भूकंपों की तरंगों को 5 अलग-अलग जगहों पर मापा था। फिर भूकंपों से होने वाली वाले भूगर्भीय तरंगों की जांच की थी। इस जांच में खुलासा हुआ कि तरंगे पृथ्वी के कोर तक पहुंचती हैं फिर इसके बाद दुनियाभर में फैलती है।

इस जांच के बाद साफ हो गया है कि इनर कोर के अंदर ठोस धातु, तरल और नरम तीनों हैं। वर्षों बाद जानकारी सामने आई है कि यह एक अलग तरह की दुनिया है।

- -

वाशिंगटन। एक अमेरिकी महिला जो कभी न्यूजीलैंड नहीं गई, उसने दो सप्ताह के कोमा से जागने के बाद कीवी (न्यूजीलैंड की भाषा) लहजे में बोलना शुरू कर दिया। लॉस एंजिल्स की 24 वर्षीय समर डियाज़ को पिछले साल 25 नवंबर को सड़क पार करते समय एक कार ने टक्कर मार दी थी, जब वह अपनी नौकरी से घर लौट रही थी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पाया गया कि उसकी पेलविस और कंधे टूट गए। उसके सिर सहित कई जगहों पर चोटें आईं। रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना के बाद वह दो सप्ताह तक कोमा में रहीं। हालांकि, उसे उस दिन की कोई घटना याद नहीं है। होश आने के बाद समर शुरू में अजीब महसूस कर रही थी और बोल नहीं पा रही थी। उसने यूनिवर्सिटी में सीखी गई सांकेतिक भाषा के माध्यम से बातचीत करना शुरू किया। जब उसकी आवाज़ वापस आने लगी, तो समर ने देखा कि उसकी बोलचाल की भाषा ही अलग हो गई। प्रेस से बात करते वक्त समर ने कहा, 'मैं रिहैब सेंटर के लिए गई और मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर होने लगी। मैंनं स्पीच थेरेपिस्ट के साथ काम किया, लेकिन फिर भी काफी धीरे बोल पा रही थी। जैसे-जैसे मेरी आवाज मजबूत होती गई, लोगों ने मेरे लहजे (एक्सेंट) को सुनना शुरू कर दिया।'

नर्स ने सुनी लड़की की भाषा तो रह गई हैरान

इस नए लहजे ने लोगों को हैरान कर दिया, खासकर अस्पताल के कर्मचारियों को। समर ने कहा, 'मेरी नर्सें अंदर आतीं और कहतीं तुम कहां से हो? और जब मैंने कहा कि मैं यहीं से ही हूं तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। मैं उन्हें समझाती हूं कि मैं यहीं पैदा हुई लेकिन वे कहने लगे कि लेकिन आपका लहजा यहां का नहीं है। मुझे समझाना पड़ा कि यह मेरा लहजा नहीं है।' तब पता चला कि उसकी एक दुर्लभ स्थिति है जिसे फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम कहा जाता है। -

नई दिल्ली। कई बार हम उन चीजों में उलझ जाते हैं, जिन्हें हम सिर्फ एक ट्रिक लगाकर सुलझा सकते हैं। ऐसे ही ट्रिक को भारत में देसी जुगाड़ का नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसा ही एक वीडियो, जिसमें देसी जुगाड़ लगाया गया है। इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक किसान ने देसी जुगाड़ का सहारा लेकर सामान को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाने वाली ट्रॉली तैयार की है। इस ट्रॉली में सबसे खास बात यह है कि किसान ने अपने जुगाड़ के जरिए घुमावदार पहियों का इस्तेमाल किया है। इस ट्रॉली में तीन-तीन के समूह में दो पहिए लगाए गए हैं, जिससे ट्रॉली को सीढ़ियों पर आसानी से चढ़ाया जा सकता है। कोई भी भारी सामान बेहद आराम से चढ़ाया जा सकता है। देसी जुगाड़ का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर जुगाड़ू लाइफ हैक नाम के अकाउंट द्वारा जैसे ही शेयर किया, लोगों ने खूब पसंद किया। इसको शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इस जुगाड़ मे कुछ समझ आया।' बताते चले कि इससे पहले भी किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले देसी जुगाड़ खूब पसंद किया गया। खेतों से चिड़ियों को दूर रखने के लिए किसान ने नई देसी डिवाइस का इस्तेमाल किया था। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। किसानों ने चिड़ियों से फसल बचाने के लिए यह नायाब तरीका निकाला है।

- -

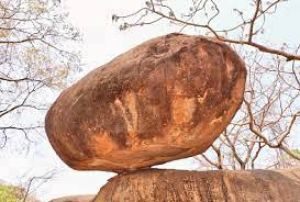

जबलपुर। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें या घटनाएं होती हैं, जो लोगों के बीच हमेशा के लिए चर्चा का विषय बन जाती हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा ही पत्थर है जो अपनी बनावट को लेकर चर्चा में बना रहता है। इसे बैलेंसिंग रॉक कहा जाता है। कई क्विंटल वजनी ये पत्थर महज कुछ इंच के बेस से अपनी जगह पर खड़ा है। इसका बैलेंस ऐसा है कि बड़े से बड़े भूकंप के झटके भी इसे आज तक नहीं हिला पाए हैं।

आज भी लोगों के बीच रहस्य बना हुआ है कि इतने कम आधार पर ये पत्थर इतनी मजबूती से कैसे टिका हुआ है। इसी रहस्य को देखने के लिए यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। कई विशेषज्ञों ने भी इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन उनका जवाब यही होता है कि यह पत्थर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है। वैसे भी जबलपुर शहर ग्रेनाइट चट्टानों के लिए काफी मशहूर है। इन्हीं चट्टानों के बीच में स्थित मदन महल की पहाड़ियों पर रानी दुर्गावती का किला है। रानी दुर्गावती के किले के पास ही बैलेंस रॉक स्थित है। यहां पर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर एक दूसरी चट्टान रखी हुई है। इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे ये किसी भी वक्त गिरने वाला है। मगर यह कई सालों से इस स्थिति में रखी हुई है। इस बैलेंस रॉक को देखने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं।

बड़े से बड़े भूकंप के झटके भी नहीं हिला पाए इसे

साल 1997 में 22 मई को भूकंप आया था, जिसने जबलपुर में भारी तबाही मचाई थी। उस दौरान कई इमारत भूकंप के झटकों से जमींदोज हो गए थे। कई जानें भी गई थीं, लेकिन पूरे शहर में एक बैलेंसिंग रॉक ही था, जिस पर भूकंप के झटकों का कोई असर नहीं पड़ा था। 1997 में आए भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। लेकिन यह पत्थर अपने स्थान से हिला तक नहीं था। यही वजह है कि इसे बैलेंसिंग रॉक कहा जाता है और लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है।

सालों से टिका है ये पत्थर

जबलपुर में ये पत्थर हजारों साल से ऐसे ही टिका हुआ है। इसके बारे में पुरातत्वविद का कहना है कि ये चट्टानें मैग्मा के जमने से निर्मित हुई होंगी। जबलपुर के आसपास के इलाकों में कई बैलेंसिंग रॉक हैं। पुरातत्वविद ये भी मानते हैं कि भूकंप के लिहाज से जबलपुर काफी संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये चट्टान गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहां टिका हुआ है। -

नई दिल्ली। दुनिया के अलग-अलग देशों में लोगों के खान-पान अलग हैं। इसके साथ ही लोग खाना पकाने में मसाले भी अलग-अलग तरह के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का एक देश है जहां पर लोग मिट्टी को मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहां की मिट्टी बेहद स्वादिष्ट होती है और इसके साथ ही सेहतमंद भी। इसलिए लोग मिट्टी को खाने में मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं।

ईरान के होरमूज आइलैंड में लोग ऐसा करते हैं। खूबसूरत पहाड़ों की वजह से यह आईलैंड वहां के लोगों के लिए बेहद खास है। लेकिन इन पहाड़ों की सबसे खास बात है कि यहां की मिट्टी रंग बिरंगी है जिसकी वजह से यह आईलैंड रैनबो आईलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ईरान के इस आईलैंड के खूबसूरत रंग-बिरंगे पहाड़ों की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं।

शायद कम लोगों ने ही सुना होगा कि ईरान के इन खूबसूरत पहाड़ों की मिट्टी मसाले की तरह खाई जाती है। यहां पर आने वाले पर्यटक भी इन पहाड़ों की मिट्टी का स्वाद जरूर लेते हैं। पहले तो लोग मिट्टी खाने से कतराते हैं, लेकिन गाइड की सलाह पर एक बार जरूर चखते हैं।

जानिए क्या है मिट्टी की खासियत

यह खूबसूरत आईलैंड फारस की खाड़ी में स्थित है और यहां की मिट्टी में भरपूर खनिज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यहां की मिट्टी में बहुत ज्यादा आयरन और लगभग 70 तरह के खनिज पाए जाते हैं। यहं के पहाड़ों पर नमक के टीले भी मौजूद हैं। इन पहाड़ों पर शेल, मिट्टी और आयरन की परते हैं जिसकी वजह से पहाड़ रंग बिरंगे नजर आते हैं। ब्रिटेन के जियोलॉजीकल रिसर्च की चीफ भूवैज्ञानिक डॉ. कैथरीन गुडइनफ के मुताबिक, करोड़ों साल पहले फारस की खाड़ी के पास स्थित उथले सागरों में नमक की मोटी परत जम गई थी। इसके बाद से इसके ऊपर नई परतें जमा होती गई। - प्राचीन काल से ही भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व विख्यात रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में भारत के ही नहीं, बल्कि देश विदेश के छात्र भी अध्ययन करने करने आया करते थे। आइये प्राचीन भारत के ऐसे ही 8 प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं-1- तक्षशिला विश्वविद्यालयतक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था। उस दौर में विश्वविद्यालय हिन्दू एवं बौद्ध दोनों के लिये महत्व का केन्द्र हुआ करता था। कहा जाता है कि चाणक्य यहां पर आचार्य हुआ करते थे। 405 ईसवी में फ़ाह्यान यहां आया था। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त के रावलपिण्डी जि़ले की एक तहसील व महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो रावलपिंडी से लगभग 32 किमी उत्तर-पूर्व में स्थित है।2- नालंदा विश्वविद्यालयप्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं से लेकर 13 वीं सदी तक उच्च शिक्षा के लिए दुनिया का प्रमुख केन्द्र हुआ करता था। इस शिक्षा केन्द्र में बौद्ध धर्म के हीनयान महायान के साथ ही अन्य धर्मों व देशों के अनेक ं छात्र पढ़ते थे। वर्तमान में बिहार के नालंदा जि़ले के राजगीर में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दुनियाभर में प्रसिद्ध है।3- विक्रमशिला विश्वविद्यालयबिहार के भागलपुर जि़ले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक ज़माने में भारत का प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र हुआ करता था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध पण्डित अतीश दीपंकर ने यहीं से शिक्षा हासिल की थी। इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के तुरन्त बाद ही अन्तर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वानों की एक लम्बी सूची है।4- तेल्हाड़ा विश्वविद्यालयनालंदा जि़ले के तेल्हाड़ा में मिले तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय के अवशेष से पता चला है कि ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी 300 साल पुराना था। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना कुषाण काल जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय में देश विदेश के सैकड़ों छात्र महायान की पढ़ाई करते थे।5- वल्लभी विश्वविद्यालयवल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र (गुजरात) में स्थित था। प्राचीन काल में वल्लभी विश्वविद्यालय ज्ञान का महत्त्वपूर्ण केन्द्र हुआ करता था और उस दौर यहां कई मठ भी हुआ करते थे। 7वीं सदी के मध्य में यहां चीनी यात्री ह्वेन त्सांग और अंत में आईचिन आए थे, जिन्होंने इसकी तुलना बिहार के प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय से की थी।6- पुष्पगिरी विश्वविद्यालयपुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान भारत के ओडि़शा राज्य में स्थित था। इसकी स्थापना तीसरी शताब्दी में कलिंग राजाओं ने की थी। अगले 800 साल तक यानी 11वीं शताब्दी तक ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए विश्व विख्यात रहा। इस विश्वविद्यालय का परिसर तीन पहाड़ों ललित गिरी, रत्न गिरी और उदयगिरी तक फैला हुआ था।7- ओदंतपुर विश्वविद्यालयओदंतपुर प्राचीन काल में प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हुआ करता था. ओदंतपुर विश्वविद्यालय भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरह विख्यात हुआ करता था. लेकिन ओदंतपुर विश्वविद्यालय आज भी धरती के गर्भ में दबा है, जिसके कारण बहुत ही कम लोग इस विश्वविद्यालय के इतिहास से परिचित हैं।8- शारदापीठ724 ईसवी से लेकर 760 ईसवी तक 'शारदापीठ' देवी सरस्वती का प्राचीन मन्दिर हुआ करता था। कुषाण साम्राज्य के दौरान ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर में शारदा के निकट किशनगंगा नदी (नीलम नदी) के किनारे स्थित है। ये भारत-पाक नियंत्रण-रेखा के निकट स्थित है।ये 8 विश्वविद्यालय ही नहीं प्राचीन भारत में ऐसे ही कई और विश्वविद्यालय भी थे, जिनमें शिक्षा ग्रहण करने देश विदेश के छात्र आया करते थे।

- हम बचपन से ही घड़ी में एक से लेकर 12 बजे तक के नंबर देखते आए हैं। 24 घंटे घड़ी की सुईयां लगातार इन्हीं के बीच टिकटकती रहती हैं। इस घड़ी के मुताबिक ही हमारी दिनचर्या चलती है, लेकिन अगर आपसे कहें कि घड़ी से हमेशा के लिए एक घंटा कम कर दिया जाएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से एक घंटे कम हो जाएंगे, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी घड़ी के बारे में सुना है, जिसमें कभी 12 नहीं बजते हैं? आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी घड़ी है, जिसमें कभी 12 नहीं बजते हैं। इसके पीछे की वजह भी आपको चौंका देंगी।दुनिया में यह अनोखी घड़ी स्विट्जरलैंड के सोलोथर्न शहर में है। इस शहर में टाउन स्क्वेयर पर एक घड़ी लगी है। इस घड़ी में घंटे के सिर्फ 11 अंक ही हैं। उसमें से नंबर 12 गायब है। वैसे यहां पर और भी कई घडिय़ां हैं, जिनमें 12 नहीं बजते। इस शहर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां के लोगों को 11 नंबर काफी पसंद है। इतना ही नहीं, यहां जो भी चीजें हैं, उनका डिजाइन 11 नंबर के आस-पास ही घूमता रहता है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इस शहर में चर्च और चैपलों की संख्या 11-11 ही है। इसके अलावा संग्रहालय, ऐतिहासिक झरने और टावर भी 11 नंबर के हैं।11 नंबर के पीछे आखिर क्या छिपा है राज?सेंट उर्सुस के मुख्य चर्च में भी 11 नंबर का महत्व आपको साफ दिख जाएगा। आपको बता दें कि यह चर्च भी 11 साल में ही बनकर तैयार हुआ था। यहां तीन सीढिय़ों का सेट है और हर सेट में 11 पंक्तियां हैं। इसके अलावा यहां 11 दरवाजे और 11 घंटियां भी हैं। यहां के लोगों को 11 नंबर इतना पसंद है कि वे अपने 11वें जन्मदिन को बेहद खास तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस अवसर पर दिए जाने वाले गिफ्ट भी 11 नंबर से ही जुड़े होते हैं। यहां के लोगों के बीच 11 नंबर शुभ माना जाता है।सदियों पुरानी है ये मान्यता11 नंबर के प्रति यहां के लोगों के इतने लगाव के पीछे एक सदियों पुरानी मान्यता है। गौरतलब है कि किसी समय में सोलोथर्न के लोग काफी मेहनत करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन में परेशानियां थीं। कुछ समय के बाद यहां की पहाडिय़ों से एल्फ आकर उन लोगों का हौसला बढ़ाने लगे। एल्फ के आने से वहां के लोगों के जीवन में खुशहाली आने लगी। एल्फ का किस्सा जर्मनी की पौराणिक कहानियों में सुनने को मिलता है। यहां के लोगों में मान्यता है कि इनके पास अलौलिक शक्तियां होती हैं और जर्मन भाषा में एल्फ का मतलब 11 होता है। इसलिए सोलोथर्न के लोगों ने एल्फ को 11 नंबर से जोड़ दिया और तब से यहां के लोगों ने 11 नंबर को बहुत ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया।

- एम्सटर्डम। फूल हर किसी को पसंद होता है। गुलाब और चमेली की खुशबू तो हर किसी का मन मोह लेती है। हालांकि, एक फूल ऐसा भी है जो अपनी बदबू के लिए बदनाम है। ये है कॉप्स फ्लावर। इस फूल से सड़ती हुई लाश जैसी बदबू आती है, इसके बावजूद नीदरलैंड में हजारों की संख्या में लोग इस फूल की एक झलक पाने को बेकरार हैं।इस फूल को पेनिस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसके आकार के कारण इसका नाम पेनिस प्लांट रखा गया है। इस फूल का खिलना काफी दुर्लभ घटना मानी जाती है। हाल में ही यह फूल यूरोप में खिला है, जो इतिहास में सिर्फ तीसरी बार हुआ है। बड़ी बात यह है कि इसे प्राकृतिक वातावरण में नहीं, बल्कि एक ग्रीन हाउस में विकसित किया गया है।बॉटनी के जानकार इस फूल को अमोर्फोफैलस डिकस-सिल्वे कहते हैं। यह फूल नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ लीडेन के बॉटनिकल गार्डन में खिला है। इस फूल से बहुत तेज दुर्गंध आती है। कुछ समय के लिए यह भी महसूस हो सकता है कि कोई कब्रिस्तान में खड़ा है जहां कई शव सड़ रहे हैं। यह फूल अपनी इसी तेज गंध के कारण मक्खियों और अन्य कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है।पेनिस प्लांट काफी विशाल फूल होता है। पूर्ण रूप से खिले होने की अवस्था में इसके बीच का हिस्सा छह फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बढऩे के लिए, फूल को अत्यधिक गर्म और आद्र्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इस फूल को अपने प्राकृतिक वातावरण में खिलने में सात साल लगते हैं। इसका प्राकृतिक वातावरण इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ही मिलता है। ऐसे में यूरोप के ग्रीन हाउस में इस फूल के खिलने को दुर्लभ घटना माना जा रहा है।यह फूल आखिरी बार 1997 में हॉर्टस बोटेनिकस में खिला था। इस बार यह कारनाम नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ लीडेन के वनस्पतिशास्त्रियों ने किया है। इस यूनिवर्सिटी के बॉटेनिकल गार्डन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया कि उनके गार्डन में पेनिस प्लांट खिला है। उन्होंने लिखा कि यह फूल पूरी तरह से खिल गया है और उसमें वैसी ही सड़ी लाश के जैसे बदबू आ रही है। यह भी बताया गया है कि इस फूल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं।

- अमेरिका में डॉक्टरों ने एक व्यक्ति के शरीर में सूअर के गुर्दे का सफलतापूर्वक प्रतिरोपण कर दिया है। इस ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर ने इसे "संभावित चमत्कार" बताया है। सर्जरी एक ऐसे व्यक्ति पर की गई जिसे दिमागी तौर पर मृत घोषित कर दिया गया था। व्यक्ति वेंटीलेटर पर था और उसके परिवार ने विज्ञान की तरक्की के लिए दो दिन के इस प्रयोग को करने की अनुमति दी थी। डोनर जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड था।न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय लैंगोन के प्रतिरोपण संस्थान के निदेशक रॉबर्ट मोंटगोमरी ने बताया, "उसने वो कर दिखाया जो उसे करना चाहिए था, मतलब मानव अपशिष्ट को निकालना और पेशाब बनाना। " गुर्दे ने एक और बेहद जरूरी काम भी किया। उसने मरीज के शरीर में क्रिएटिनिन नाम के मॉलिक्यूल के स्तर को भी कम कर दिया। क्रिएटिनिन गुर्दे के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। इस मरीज में प्रतिरोपण के पहले क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ा हुआ था। मोंटगोमरी को कई सहकर्मियों के साथ मिल कर सर्जरी करने में करीब दो घंटे लग गए। इस टीम ने मरीज की एक टांग के ऊपरी हिस्से में मौजूद धमनियों को गुर्दे से जोड़ा ताकि वो उसका अवलोकन कर सकें और बायॉप्सी के लिए सैंपल ले सकें। मोंटगोमरी ने बताया कि मरीज जब दिमागी रूप से जीवित था तब अंगदान करना चाहता था लेकिन जब उसके परिवार को बताया गया कि उसके अंग दान के लिए योग्य नहीं हैं वो वो शुरू में निराश हो गए थे। लेकिन "जब उन्हें एहसास हुआ कि यह अंगदान का ही एक और अवसर है तो उन्होंने राहत की सांस ली। "करीब 54 घंटों तक चले परीक्षण के बाद मरीज को वेंटीलेटर से हटा लिया गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले शोध में पाया गया था कि सूअरों का गुर्दा बंदरों में एक साल तक काम करता है, लेकिन एक इंसान के शरीर पर यह कोशिश पहली बार की गई थी।डोनर सूअर एक ऐसे समूह का हिस्सा था जिसकी जेनेटिक एडिटिंग की गई थी ताकि एक विशेष किस्म की चीनी को बनाने वाले एक जीन को निष्क्रिय किया जा सके। इस चीनी का अगर उत्पादन हो जाता तो यह एक मजबूत इम्यून प्रतिक्रिया को शुरू कर देती जिसकी वजह से अंग को अस्वीकार कर दिया जाता। बरमिंघम विश्वविद्यालय के सर्जन हाईनेक मरगेंटल ने एक बयान में कहा, "यह समाचार जेनोट्रांसप्लांटेशन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है। " उन्होंने यह भी कहा कि अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो "यह अंग प्रतिरोपण के क्षेत्र में आगे की तरफ एक प्रमुख कदम होगा जो डोनर अंगों की कमी की समस्या का समाधान कर सकेगा। "

- बर्मिंघम । हम में से कई लोग इस सलाह से अवगत हैं कि हमें दिन में दो बार और हर बार कम से कम दो मिनट तक अपने दांत साफ करने चाहिए। कई लोगों का कहना है कि केवल एक मिनट तक मंजन करना यानी दांतों को ब्रश करना पर्याप्त है, जबकि कुछ साक्ष्यों का कहना है कि दो मिनट तक मंजन करना भी पर्याप्त नहीं है।अनुसंधान के अनुसार, दांतों पर जमी प्लाक या गंदगी की सख्त परत हटाना बेहतर है और इसके लिए तीन से चार मिनट तक मंजन करना चाहिए। क्या इसका अर्थ यह है कि हमें दांत साफ करने का अपना समय दुगुना कर देना चाहिए? दंतचिकित्सकों ने 1970 के दशक में दो मिनट तक मंजन करने की सलाह देनी शुरू कर दी थी और बाद में उन्होंने नरम ब्रश का इस्तेमाल करने की सलाह देनी आरंभ की। हालांकि आज ब्रश करने के समय, तकनीक और टूथब्रश के प्रकार को लेकर को जो सर्वसम्मति बनी है, वह 1990 के दशक से प्रकाशित अध्ययनों के आधार पर ही बनी है। इन अध्ययनों में बताया गया है कि दो मिनट ब्रश करने से दांतों से बेहतर (उत्कृष्ट तरीके से नहीं) तरीके से गंदगी हट जाती है। दो मिनट से अधिक समय तक ब्रश करने से अधिक प्लाक हटते हैं, लेकिन अभी इस बात का पता लगाने को लेकर पर्याप्त अनुसंधान नहीं किया गया है कि क्या दो मिनट से अधिक समय तक मंजन करने से दीर्घकाल में दांत अपेक्षाकृत अधिक मजबूत बनाए रखने में मदद मिलती है। जब हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं, तो हम दांतों की सतहों से कीटाणुओं (जिन्हें दांतों के प्लाक के रूप में जाना जाता है) को हटाने के मुख्य उद्देश्य से ऐसा करते हैं। यह प्लाक बैक्टीरिया, कवक और वायरस का एक संचय है जो एक माइक्रोबियल बायोफिल्म के रूप में जाने जाने वाले समुदाय में एक साथ रहते हैं। बायोफिल्म बहुत चिपचिपे होते हैं और इन्हें केवल ब्रश करके ही हटाया जा सकता है। अपने दांतों को ठीक से या लंबे समय तक ब्रश न करने से इस प्लाक का स्तर बढ़ सकता है, जिससे अंतत: हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सक्रिय हो सकती है और मसूड़ों में सूजन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यह सूजन आमतौर पर दर्दनाक नहीं होती है, लेकिन ब्रश करते समय मसूड़ों से अक्सर खून बहता है और कभी-कभी सांसों से बदबू आती है। बायोफिल्म भी दांतों की सडऩ का कारण बन सकती हैं।मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर सलाह दी जाती है कि हर बार चार मिनट तक ब्रश करके दांतों को बेहतर तरीके से साफ किया जा सकता है, लेकिन दांतों को दिन में दो से अधिक बार साफ करने से बचें और सख्त बाल वाले ब्रश का इस्तेमाल नहीं करें। इससे आपके दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। आप दांतों को ब्रश करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। संशोधित 'बास' तकनीक का इस्तेमाल करने की सर्वाधिक सलाह दी जाती है। इसका उद्देश्य मसूड़ों के निचले हिस्से तक सफाई करना है। यह दांत का वह हिस्सा है, जहां प्लाक सबसे पहले बनते हैं और इसी के कारण सूजन होने की सबसे अधिक संभावना होती है। आपको अपने दांत बहुत जोर से साफ नहीं करने चाहिए। कोमलता से दांत ब्रश करने को प्राथमिकता दी जाती है ताकि हम अपने मुंह के सख्त और कोमल ऊतकों को नुकसान न पहुंचा दें। ब्रश करने के अलावा 'फ्लॉस' (दांत साफ करने के धागे) के जरिए भी दांत साफ करने की सलाह दी जाती है। टूथ पिक, वॉटर जेट, या जीभ साफ करने वाले क्लीनर जैसे अन्य उपकरणों के प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम भले भी इस सलाह को मानते हों कि हमें दिन में दो बार और हर बार दो मिनट तक ब्रश करना चाहिए, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम दांत साफ करने की उचित तकनीक पर ध्यान केंद्रित करें। दो मिनट से अधिक समय तक ब्रश करके हमारे दांतों से अधिक पट्टिकाएं हटाने में मदद मिल सकती है, जिससे हमारे दांत और मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है।

- भारत में पहली बीवी को बिना तलाक दिए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है। दुनिया के हर देश में शादी के लिए अलग-अलग कानून हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर हर मर्द को दो शादी करना अनिवार्य है। अगर किसी पुरुष ने दो शादी करने से इंकार कर दिया, तो उसे अपना जीवन सलाखों के पीछे बिताना पड़ेगा। अफ्रीका महाद्वीप के इस देश में दो शादी करने के लिए अनोखा कानून बनाया गया है। इस अफ्रीकी देश का नाम इरीट्रिया है। यहां पर पुरुषों को दो शादी करना अनिवार्य है। अब पुरुष खुशी मन से शादी करे, या दुखी मन से।जानिए क्या है कानूनइरिट्रिया में दो शादी करना अनिवार्य है। अगर कोई पुरुष शादी करने या दो बीवियो को रखने से इंकार कर देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। अगर कोई दो शादी करने से इंकार करता है, तो उसे आजीवन जेल की सजा मिलती है। इस देश में महिलाओं की वजह से यह अनोखा कानून बनाया गया है। इरीट्रिया में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। इरीट्रिया का इथियोपिया से गृहयुद्ध चल रहा है जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या यहां पर ज्यादा है।सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस देश में महिलाओं के लिए भी कड़ा कानून है। यहां की महिलाएं पुरुषों को दो शादी करने से नहीं रोक सकती हैं। अगर उन्होंने शादी में कोई बाधा उतपन्न की तो, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है।

- खूबसूरत फूल और पौधे लोगों का मन मोह लेते हैं। फूलों की महक लोगों को अपना दीवाना बना देती है। लेकिन इस दुनिया में कई फूल और पौधे ऐसे हैं जिनको छूने मात्र से इंसान की मौत हो सकती है। आईए जानते हैं ऐसे ही जहरीले पौधे और फूलों के बारे में।एकोनिटम पौधाएकोनिटम को दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा माना जाता है। यह इंसान की हृदय की गति को कम कर देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। इस पौधे के जड़ और पत्ते दोनों में जहर होता है, लेकिन जड़ अधिक जहरीली होती है। जड़ और पत्ते दोनों में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। यह जहर दिमाग को प्रभावित करता है। इसके फूल, पत्ते या जड़ त्वचा के संपर्क में आते ही वहां झुनझुनी होने लगती है और उस हिस्से में अकडऩ होने लगती है। अगर किसी ने इसे गलती से खा लिया, तो उसकी मौत हो सकती है।हॉगवीड फूलहॉगवीड फूल भी जहरीले फूलों में शामिल है। यह देखने में चमेली की फूल की तरह लगता है। बताया जाता है कि अगर यह फूल त्वचा के संपर्क में आ जाए और उस पर सूरज की रोशनी पड़ जाए, तो इससे होने वाला रिएक्शन खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी वजह से त्वचा पर छाले पड़े जाते हैं और जलन होती है। इससे स्किन कैंसर होने का भी खतरा रहता है।मैनकीनील पौधामाना जाता है कि मैनकीनील का पौधा भी बेहद खतरनाक होता है। यह पौधा फ्लोरिडा और कैरेबियाई द्वीप में पाया जाता है। इसको हिप्पोमाने मैनकीनीला नाम से भी जानते हैं। इस पौधे पर फल भी लगते हैं। यह पौधा इतना खतरनाक होता है कि इस पर गिरने वाला पानी भी संपर्क में आ जाए, तो इंसान की जान जा सकती है। इसके धुंए से व्यक्ति अंधा हो सकता है और सांस की बीमारी भी हो सकती है।रिकिनस कोमूनिसखतरनाक पौधों में रिकिनस कोमूनिस झाड़ी भी शामिल है। इसको राइसिन के नाम से जाना जाता है और इसके बीज से बने तेल को अरंडी का तेल कहते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म की कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। इसकी वजह से उल्टी और दस्त की बीमारी हो जाती है। अगर यह एक हफ्ते के अंदर सही नहीं हुई, तो जान भी जा सकती है।अबरीन का पौधाअबरीन का पौधा भी बेहद खतरनाक माना जाता है। यह लाल रंग की बेरी की तरह दिखता है और जानलेवा साबित हो सकता है। इस पौधे पर लगने वाले फल के बीज बेहद खतरनाक होते हैं। अगर किसी ने इसे खा लिया, तो उसकी मौत हे सकती है। इसमें पाए जाने वाला ऐब्रिन खतरनाक साबित हो सकता है।

- अगर किसी बच्चे का जन्म आसमान में उड़ते इंटरनेशनल विमान में होता है, तो ऐसे में उस बच्चे का जन्मस्थान और उसकी नागरिकता कहां की होगी? यह सवाल सभी के मन में आते होंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत में 7 महीने या उससे ज्यादा की प्रेगनेंट महिला के हवाई यात्रा पर रोक है, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में वह हवाई यात्रा कर सकती है।अब अगर ऐसे में कोई महिला भारत से ब्रिटेन जा रहे विमान में बच्चे को जन्म देती है, तो अब सवाल है कि उस बच्चे का जन्मस्थान और नागरिकता कहां की होगी? इस तरह के मामले में यह देखना पड़ेगा कि बच्चे का जन्म जिस समय हुआ है उस समय विमान कौन से देश की सीमा में उड़ रहा था। जिस देश में विमान लैंड करता है उस देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी से जन्म प्रमाण से संबंधित डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के पास अपने माता-पिता की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का भी अधिकार रहता है।जानिए क्या है भारतीय कानूनउदाहरण के तौर पर, अगर बाग्लादेश से अमेरिका जाने वाला विमान भारतीय सीमा से होकर गया है और इसी विमान में किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, तो बच्चे का जन्मस्थान भारत को माना जाएगा और वह यहां की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसको अपने माता-पिता की राष्ट्रीयता और भारत की भी नागरिकता दोनों मिल सकती है। लेकिन भारत में दो देशों की नागरिकता पर रोक है।आ चुका है ऐसा मामलाअमेरिका में पहले ऐसा मामला सामने आ चुका है। एक प्लेन नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम से अमेरिका जा रहा था और इसी दौरान एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। उस समय विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। प्लैन के लैंडिग करने के बाद मां और बच्ची को अमेरिका के एक अस्ताल में भर्ती कराया गया। महिला ने अमेरिका की सीमा में बच्ची को जन्म दिया था। इसकी वजह से उस बच्ची ने नीदरलैंड और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त की। लेकिन उड़ते विमान में पैदा होने वाले बच्चों की नागिरकता को लेकर सभी देशों में नियम अलग-अलग हैं।

- कॉफी के शौकीनों के लिए एक खबर है ... अब वे प्रयोगशाला में तैयार की गई कॉफी का भी मजा ले सकते हैं।फिनलैंड की एक प्रयोगशाला में कॉफी तैयार की गई है, बिना खेती किए। इसका स्वाद और खुश्बू असली कॉफी जैसी है। पर इसके सामने अभी कई चुनौतियां हैं। कृषि क्षेत्र उन क्षेत्रों में से हैं, जिन पर पर्यावरण परिवर्तन का सीधा और तेज प्रभाव हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में भी कई बातें ऐसी हैं जो पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। जैसे कुछ फसलें हैं जिनकी खेती पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है.-जैसे कि कॉफी।संसाधनों की कमी की चुनौतियों के चलते कॉफी की पारंपरिक खेती पर जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। इन्हीं खतरों के संबंध में शोध करते हुए फिनलैंड के वैज्ञानिकों ने ऐसी कॉफी बनाई है जो पर्यावरण के लिए अच्छी है। फिनलैंड के इन वैज्ञानिकों ने यह कॉफी 'सेल कल्चर्स' तकनीक का इस्तेमाल करके बनाई है और दावा किया जा रहा है कि इसका स्वाद और गंध दोनों ही असल कॉफी से मिलती जुलती हैं।फिनलैंड के वीटीटी टेक्निकल रिसर्च के शोधकर्ताओं का कहना है शायद उन्हें पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक कॉफी बनाने की तकनीक मिल गई है। इस तकनीक के जरिए कॉफी बीन्स की खेती किए बगैर ही कॉफी बनाई जा सकती है। यह तकनीक सेल कल्चर्स पर आधारित है। इसके जरिए बायो रिएक्टर्स में न सिर्फ कृषि के बल्कि जानवरों से मिलने वाले विभिन्न उत्पाद भी तैयार किए जा सकते हैं। वीटीटी में इस प्रक्रिया की निगरानी करने वाले शोधकर्ता हाएकी ऐसाला कहती हैं कि हो सकता है इस तरह से बनाई गई कॉफी अभी लोगों को उतनी लजीज ना लगे लेकिन इसमें अरबों डॉलर के कॉफी उद्योग के लिए विशाल संभावनाएं हैं।जब उनसे पूछा गया कि क्या इस कॉफी का स्वाद असली कॉफी जैसा है, तो ऐसाला ने कहा, "एकदम सौ फीसदी तो नहीं, इसका स्वाद ऐसा है जैसे कई तरह की कॉफी मिला दी गई हो। व्यवसायिक कॉफी बनाने में हमें अभी पूरी कामयाबी नहीं मिली है लेकिन इतना तय है कि यह कॉफी जैसी है।"वीटीटी में रिसर्च टीम की प्रमुख हाइको रिषर कहते हैं कि लैब में तैयार प्रक्रिया पर्यावरण के लिए ज्यादा फायदेमंद कॉफी बनाने का रास्ता खोलती है क्योंकि बहुत ज्यादा मांग के चलते विभिन्न देश बहुत बड़े पैमाने पर धरती का इस्तेमाल कॉफी की खेती के लिए कर रहे हैं और इस कारण जंगल काटे जा रहे हैं। रिषर कहते हैं कि प्रयोगशाला में तैयार कॉफी में कीटनाशकों व खाद का इस्तेमाल कम होता है और इसे दूर देशों के बाजारों तक ले जाने का परिवहन बचता है।हालांकि प्रयोगशाला में तैयार कॉफी के सामने काफी चुनौतियां होंगी. जैसे कि यूरोप में बाजार में उतारे जाने से पहले उसे 'नोवल फूड' के तौर पर अनुमति लेनी होगी। और सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि कॉफी के दीवाने क्या इसे पसंद भी करेंगे। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में एक कैफे चलाने वाले सातू कहते हैं कि किसी दिन तो वह राह पकडऩी ही होगी। उन्होंने कहा, "जिस तरह कॉफी के सारे कुदरती संसाधन खत्म हो रहे हैं, मुझे लगता है कभी तो वह तरीका अपनाना ही होगा। इसलिए हमें उस राह पर चलना ही होगा और अगर उसका स्वाद अच्छा है, खुश्बू कॉफी जैसी है तो क्यों नहीं? मुझे लगता है कि संभव है।"

- बिजली का बिल जब भी आता है तो बिल के पैसे देखकर एक बार टेंशन हो जाती है, लेकिन बिजली ऐसी जरूरत है जिस पर लगाम लगाना चाह कर भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब थोड़ा आराम भी करने जाओ तो बिना पंखे के नींद नहीं आती। ऐसे में क्यों न बिजली की बचत पंखे से ही शुरू की जाए। कुछ लोगों का मानना है कि पंखे की स्पीड हमारे बिल पर असर डालती है, तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढऩे की कोशिश करते हैं।क्या स्पीड डालती है बिल पर असर?हमारे सभी के घरों में सीलिंग के साथ टेबल और पैडेस्टल फैन्स भी होते हैंन सीलिंग फैन की स्पीड रेग्युलेटर से कंट्रोल की जा सकती है , वहीं टेबल और पैडेस्टल फैन्स में इनबिल्ट स्पीड कंट्रोलर होते हैं। यहां सवाल यह है कि अगर आप स्पीड कम करते हैं तो क्या ये पंखे कम बिजली खपत करते हैं या फिर स्पीड बढ़ाने पर ये ज्यादा बिजली खपत करते हैं?इलेक्ट्रिक रेग्युलेटर से होगी बिजली की बचत?आपने शायद ध्यान दिया हो तो कुछ साल पहले तक हमारे घरों में इलेक्ट्रिक रेग्युलेटर हुआ करते थे, जिनकी जगह अब इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटरों ने ले ली है। पहले जो इलेक्ट्रिक रेग्युलेटर इस्तेमाल होते थे वो सस्ते भी थे। ऐसे रेग्युलेटर एक प्रतिरोधक का काम करते थे। ये रेग्युलेटर पंखे को सप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज को घटाकर उसकी स्पीड कम कर देते थे। इस तरह पंखे में तो बिजली की खपत कम होती थी लेकिन रेग्युलेटर जो एक प्रतिरोधक के तौर पर काम करता था उसमें उतनी ही बिजली जाती थी। इस तरह पुराने रेग्युलेटर के साथ पंखे की स्पीड कम करने से बिजली की बचत पर कोई खास असर नहीं पड़ता था।इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर हैं कामगारआजकल के घरों में इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं. इन रेग्युलेटरों का रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। अगर आपके घर में भी इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर हैं तो निश्चित तौर पर आपके बिजली बिल पर इसका असर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर का इस्तेमाल करके आप अपने पंखे की टॉप स्पीड और उसकी सबसे कम स्पीड के बीच 30-40 प्रतिशत तक का फर्क देखेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर वाले पंखे स्पीड कम या ज्यादा करने के हिसाब से बिजली की खपत करते हैं।पुराने इलेक्ट्रिक रेग्युलेटर में बर्बाद होती थी बिजलीकुछ घरों में आज भी पुराने इलेक्ट्रिक रेग्युलेटर लगे हुए हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा है और आप बिजली बिल में बचत करना चाहते हैं तो इन पुराने रेग्युलेटरों को हटाकर जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर लगवा लीजिए। दरअसल, पुराने इलेक्ट्रिक रेग्युलेटर में जो रेसिस्टर यानी प्रतिरोधक लगे होते थे, वे बिजली की बर्बादी करते थे। ये रेसिस्टर पंखे में वोल्टेज की आपूर्ति कम कर उसकी स्पीड तो बढ़ा देते थे,लेकिन इनके स्रोत से बिजली लेने की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता था। इसमें रेसिस्टर यानी पंखे की स्पीड बढ़ाने या घटाने का बिजली की खपत से कोई सीधा संबंध नहीं होता था।पंखे की स्पीड से तय होती है बिजली की खपतनए इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर में इलेक्ट्रिसिटी की खपत का पैटर्न पंखे की स्पीड से तय होता है। आप जितनी स्पीड से पंखा चलाएंगे वो उतनी अधिक बिजली की खपत करेगा। इसी तरह पंखा अगर कम स्पीड से चलेगा तो बिजली की खपत कम होगी।एक दिन में इतनी बिजली खाता है आपका पंखायहां आपको यह जानना जरूरी है कि एक दिन में एक पंखा कितनी बिजली की खपत करता है। दरअसल इन दिनों बाजार में 60 वाट के पंखे अधिक चल रहे हैं। इस हिसाब से अगर एक 60 वाट का पंखा एक दिन में 18 घंटे चलता है तो यह 1080 वाट बिजली की खपत करता है। इस तरह यह एक दिन में एक यूनिट से थोड़ी अधिक बिजली की खपत होगी। लेकिन अगर हम एक मिडल क्लास इंडियन फैमिली की बात करें तो एक घर में औसतन 4 पंखे होते हैं। अगर आप इन चारों पंखों को सबसे तेज मोड में चलाते हैं तो आप एक दिन में करीब 5 यूनिट बिजली की खपत करेंगे। अगर आप इस स्पीड को रेग्युलेट कर लेते हैं तो हर रोज एक से डेढ़ यूनिट बिजली बचा सकते हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि यह वैक्सीन सिर्फ 30 प्रतिशत प्रभावशाली है और इसकी चार खुराक लेनी पड़ेंगी।अफ्रीका में हुए परीक्षणों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन से दसियों हजार जानें सालाना बचाए जाने की उम्मीद की जा रही है। इसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नाम की कंपनी ने बनाया है। कई साल से जारी परीक्षणों के बाद बुधवार को डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी। इसके परीक्षण अफ्रीका के कई देशों में हुए हैं जहां हर साल हजारों बच्चे इस बीमारी की भेंट चढ़ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस ने यूएन के दो विशेष सलाहकार समूहों द्वारा समर्थन मिलने के बाद इस वैक्सीन को स्वीकृति का ऐलान करते हुए इसे ऐतिहासिक पल बताया।क्या है वैक्सीन?वैक्सीन को मॉस्कीरिक्स नाम दिया गया है। इसे 1987 में ब्रिटिश दवा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने बनाया था। इसके बारे में डबल्यूएचओ महानिदेशक ने कहा, "इस वैक्सीन को अफ्रीका में अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और हमें उन पर गर्व है। " उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल मलेरिया रोकने के लिए उपलब्ध मौजूदा उपायों के साथ किया जाएगा ताकि हजारों बच्चों की जानें बचाई जा सकें। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मादा एनाफेलीज मच्छर के काटने से होती है। अब तक इसके लिए मच्छर मारने वाला स्प्रे या मच्छरदानी लगाने जैसे उपाय किए जाते रहे हैं।मॉस्कीरिक्स में गंभीर मलेरिया को रोकने की क्षमता सिर्फ 30 प्रतिशत ही है. इसके लिए वैक्सीन की चार खुराकें लेनी होंगी और दवा से मिलने वाली सुरक्षा कुछ ही महीनों में खत्म हो जाती है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम हैं जिनमें बुखार और ऐंठन शामिल हैं।सिर्फ अफ्रीका में हर साल 20 करोड़ लोगों को मलेरिया होता है जिनमें से चार लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इनमें से अधिकतर पांच साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। 2019 में जितने लोग अफ्रीका में कोविड से मरे हैं, उससे ज्यादा लोग मलेरिया से मरे हैं। दवा कंपनी जीएसके टीकाकरण अभियान के लिए अतिरिक्त धन जुटाने की कोशिश कर रही है। कंपनी का मकसद हर साल डेढ़ करोड़ खुराक बनाना है।डब्ल्यूएचओ के अफ्रीका निदेशक डॉ. मात्शिदो मोएती ने इस टीके को उम्मीद की किरण बताया है। उन्होंने कहा, "आज की यह सिफारिश महाद्वीप के लिए उम्मीद की किरण है, जिस पर इस बीमारी का सबसे ज्यादा बोझ है. हम उम्मीद कर रहे हैं कि और ज्यादा तादाद में बच्चे मलेरिया से बचाए जा सकेंगे और वे स्वस्थ वयस्क बनेंगे। " कैंब्रिज इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च के निदेशक जूलियन रायनर ने कहा है कि यह बड़ा कदम है. उन्होंने कहा, "भविष्य की ओर यह एक बड़ा कदम है. यह टीका पूरी तरह दोषरहित नहीं है लेकिन यह लाखों बच्चों को मरने से बचाएगा।" वैक्सीन का परीक्षण करने वाले डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ समूह के प्रमुख रहे डॉ. आलेहांद्रो क्राविओतो कहते हैं कि इस टीके को बनाना आसान नहीं था। उन्होंने कहा, "अब तक भी हम बहुत ज्यादा प्रभावशाली होने की पहुंच में नहीं हैं लेकिन अब हमारे पास एक टीका है जो सुरक्षित है और जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है।"ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी भी मलेरिया की एक वैक्सीन बना रही है जिसे 77 प्रतिशत तक प्रभावशाली बताया गया है। इसका 450 बच्चों पर एक साल लंबा परीक्षण हो चुका है।

- अमेरिका के न्यू मेक्सिको में 23 हजार साल पुराने मानव पदचिन्ह मिले हैं। इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि आखिरी हिम युग के अंत से पहले ही उत्तरी अमेरिका में मानव सभ्यता मौजूद थी।इस खोज से इस महाद्वीप में सबसे पहले बसने वाले लोगों का इतिहास हजारों साल पीछे चला गया है । ये पदचिन्ह बहुत पहले ही सूख चुकी एक झील के किनारे मिट्टी में पाए गए। यह इलाका अब न्यू मेक्सिको रेगिस्तान का हिस्सा है. धीरे धीरे इन पदचिन्हों में गाद भर गई और ये ठोस हो कर पत्थर बन गए। इससे हमारे प्राचीन रिश्तेदारों के होने के सबूत का संरक्षण हो पाया और अब वैज्ञानिकों को उनकी जिंदगी के बारे में विस्तार से जानने का मौका मिला है।अमेरिकी पत्रिका साइंस में छपे एक अध्ययन में बताया गया, "कई चिन्ह बच्चों और किशोरों के लगते हैं। वयस्कों के बड़े पदचिन्ह उनसे कम ही हैं। इसका एक कारण तो श्रम विभाजन हो सकता है, जिसके तहत वयस्क ऐसा काम करते हैं जिनमें कौशल लगता हो और 'सामान ढोना और लाना-ले जाना बच्चे करते हैं।" अध्ययन में यह भी लिखा गया, "बच्चे किशोरों के साथ ही चलते थे और दोनों ने साथ मिलकर ज्यादा पदचिन्ह छोड़े हैं। " शोधकर्ताओं को इनके अलावा मैमथ, पूर्व ऐतिहासिक भेडि़ए और विशालकाय स्लॉथ के पदचिन्ह भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये पशु भी उसी समय उस झील के आस पास थे जब ये मानव वहां गए थे। अमेरिका को इंसानों द्वारा बसाए गए आखिरी महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। दशकों से सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत तो यह कहता है कि मानव पूर्वी साइबीरिया से एक जमीनी पुल के जरिए उत्तरी अमेरिका आए थे। यह इलाका आज बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है।अलास्का पहुंचने के बाद ये मानव बेहतर आबहवा की तलाश में दक्षिण की ओर चले गए। मैमथों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भालों के सिरों जैसे पुरातात्विक सबूत लंबे समय से 13,500 साल पुरानी एक संस्कृति का संकेत दे रहे थे। इस संस्कृति का तथाकथित क्लोविस संस्कृति से संबंध माना जाता है। इसका नाम न्यू मेक्सिको के एक शहर के नाम पर पड़ा। इसे इस महाद्वीप की पहली सभ्यता माना जाता था और अमेरिकी मूल प्रजाति के नाम से जाने जाने वाले समूहों का अगुआ माना जाता था।हालांकि पिछले बीस सालों में क्लोविस संस्कृति की अवधारणा को नई खोजों से चुनौती मिली है। इनकी वजह से सबसे पहली बस्तियों की उम्र और पीछे चली गई है. सामान्य रूप से यह नई उम्र भी 16 हजार सालों से ज्यादा पुरानी नहीं थी। यह वो युग है जब तथाकथित "आखिरी ग्लेशियल मैक्सीमम" का अंत हो गया था यानी कि वो काल जिसमें बर्फ की चादरें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई थीं। यह काल करीब 22 हजार साल पहले तक चला था। इसे बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि महाद्वीप के उत्तरी इलाकों के अधिकांश हिस्से बर्फ से ढंके होने की वजह से एशिया से उत्तरी अमेरिका और उसके आगे मानव प्रवासन बहुत मुश्किल रहा होगा। अध्ययन के लेखकों का कहना है कि इससे उत्तरी अमेरिका में इंसानों के होने की पहले से ज्यादा ठोस बेसलाइन सामने आई है। हालांकि यह संभव है कि वो इससे भी पहले आए हों।

- दुनियाभर में कई ऐसी झीलें हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी हैं। इन झीलों के रहस्य के बारे में आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए हैं। इंडोनेशिया की झील कावाह इजेन भी इन्हीं झीलों में से एक है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा अम्लीय झील है। इस झील के पानी का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, लेकिन इस झील का रंग रहस्यमयी है जिसका पानी रात में फिरोजी पत्थर की तरह चमकता है।इंडोनेशिया में लगातार भूकंप आते रहते हैं जिसकी वजह से ज्वालामुखी के फटने की घटनाएं होती रहती हैं। प्रशांत महासागर के किनारे-किनारे स्थित यह क्षेत्र दुनिया का सबसे खतरनाक भू-भाग माना जाता है। इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। दुनिया की कुल एक्टिव 75 प्रतिशत ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। इनमें से एक ज्वालामुखी का नाम कावाह इजेन है। इसी के नाम पर एक रहस्यमयी झील है जो ज्वालामुखी के पास स्थित है।माना जाता है कि कावाह इजेन झील दुनिया की सबसे अधिक अम्लीय झील है और इसका पानी लगातार खौलता रहता है। इसके कारण झील के आसपास कोई रहता नहीं है। इस झील की कई बार सैटेलाइट इमेज जारी की गई जिसमें रात को झील का पानी नीली-हरी रोशनी की तरह दिखाई देता है। इसकी वजह से लोगों का झील की तरफ आकर्षण बढ़ता गया।झील इतनी खतरनाक है कि इसके आसपास खुद वैज्ञानिकों की भी लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं हुई। कई सालों के रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने इस फिरोजी रंग का पता लगाया। यह सक्रिय ज्वालामुखी लगातार खौल रही है जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जैसी कई तरह की गैसें निकलती हैं। इन्हीं गैसों के आपस में मिलने से प्रतिक्रिया होती है जिससे नीला रंग निकलता है। यह नीला रंग ज्वालामुखी से निकलते धुंए का भी होता है और झील के पानी का भी।वैज्ञानिकों ने झील की अम्लीयता की जांच करने के लिए तेजाब से भरे इस झील के पानी में एलुमीनियम की मोटी चादर को करीब 20 मिनट के लिए डाला। जब मोची चादर को निकाला गया तो इस चादर की मोटाई पारदर्शी कपड़े जितनी बची हुई थी। ज्वालामुखी के कभी भी फटने की आशंका की वजह से डोनेशिया की सरकार ने आसपास चेतावनी लगा दी थी। साल 2012 से यहां पर कोई नहीं पहुंचा, लेकिन इस झील का पानी लगातार चर्चाओं में रहा। हालांकि अभी इस झील से जुड़े कई रहस्य हैं जिनका अभी तक नहीं पता चल पाया है।

- भारतीय रिसर्चरों ने इस सवाल का जवाब तलाश लेने का दावा कियाहिमालय से निकल कर गुजरात के कच्छ रण तक बहने वाली सरस्वती नदी का लुप्त होना ही हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर धोलावीरा के नष्ट होने की प्रमुख वजह थी? भारतीय रिसर्चरों ने इस सवाल का जवाब तलाश लेने का दावा किया है। लगभग चार हजार साल पहले लुप्त होने वाली सरस्वती नदी के बारे में यह शोध रिपोर्ट विली जर्नल के ताजा अंक में छपी है। पहली बार सरस्वती नदी के विलुप्त होने से हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा के नष्ट होने का प्रामाणिक जानकारी पहली बार सामने आई है।आईआईटी खडग़पुर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रिसर्च टीम ने कच्छ के रण में स्थित सबसे बड़े हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा के विकास और पतन की कडिय़ों और रण में बहने वाली एक ऐसी नदी के आपसी संबंधों की खोज की है जो पौराणिक काल की हिमालयी नदी सरस्वती से मिलती है। इस शहर की सबसे ज्यादा खुदाई की गई है और यहां हड़प्पाकालीन सभ्यता और संस्कृति के ढेरों अवशेष मिले हैं। रिसर्च टीम में आईआईटी खडग़पुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), डेक्कन कॉलेज पीजीआरआई पुणे, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी (पीआरएल) और गुजरात के संस्कृति विभाग के शोधकर्ता शामिल हैं।आईआईटी के बयान में कहा गया है कि शोध के दौरान मिले आंकड़ों से पता चला है कि रण में किसी जमाने में मैंग्रोव पेड़ भी उगे थे और सिंधु की सहायक नदियों की ओर थार मरुस्थल के दक्षिण में स्थित कच्छ में भारी मात्रा में पानी मिलता था। शोध दल की अगुआई करने वाले आईआईटी खडग़पुर के प्रोफेसर अनिंद्य सरकार कहते हैं, "पहली बार कच्छ में बहने वाली इस हिमाच्छादित नदी का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। यह सरस्वती नदी जैसी है और रण के पास बहती थी।"अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेट्री (पीआरएल) से जुड़े डॉ रवि भूषण और नवीन जुयाल ने हड़प्पा में मिले मानव कंगन के कार्बोनेट्स और 'फिश ओटोलिथ' की जांच के आधार पर कहा है कि यह स्थान साढ़े पांच हजार साल पहले यानी हड़प्पा काल से पहले से लेकर हड़प्पा काल के दौरान तक बसा हुआ था। एएसआई के दो शोधकर्ताओं डॉ वीएस बिष्ट और आरएस रावत के शोध से पता चला है कि धोलावीरा का 4400 साल पहले तक विस्तार हुआ। इसके बाद लगभग चार हजार साल पहले अचानक इसका पतन हो गया।प्रोफेसर सरकार कहते हैं, "धोलावीरा में रहने वाले लोगों ने बांध, जलाशय और पाइफलाइन बना कर जल संरक्षण की बेहतरीन नीति अपनाई थी. लेकिन नदी के सूख जाने की वजह से इलाके में भयावह सूखे जैसी स्थिति का सामना करने में वह लोग नाकाम रहे।" वह कहते हैं कि धोलावीरा इस बात को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की भविष्यवाणी के मुताबिक किस तरह जलवायु परिवर्तन से भविष्य में सूखे का खतरा बढ़ सकता है।हड़प्पा या सिंधुघाटी सभ्यता के अचानक खत्म होने के बारे में कई वजहें गिनाई जाती रही हैं और इस पर अब तक रहस्य कायम है। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि सिंधु घाटी के प्रमुख कारोबारी सहयोगी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार अचानक ठप होना ही इसकी प्रमुख वजह थी। वहीं दूसरे इतिहासकारों का दावा है कि इस सभ्यता के खत्म होने की वजह युद्ध भी हो सकता है। ऋगवेद में उत्तर से आने वाले हमलावरों के सिंधु घाटी पर कब्जा करने का जिक्र है। बाद में 1940 के दशक में एक पुरातत्वविद् मोर्टाइमर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो से 39 नरकंकाल बरामद होने के बाद दावा किया था कि उन हमलावरों ने ही यह हत्याएं की थीं। हालांकि इस दावे पर भी सवाल उठते रहे हैं।ताजा शोध में कहा गया है कि धोलावीरा में रहने वाले लोगों की संस्कृति काफी बेहतर थी। उन लोगों ने विशालकाय शहर बसाया और जल संरक्षण नीतियो की वजह से लगभग 1700 साल तक जीवित रहे। वैसे, सरस्वती नदी के हिमालय से निकल कर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात के धोलावीरा तक जाने के प्रमाण पहले भी मिले थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस शोध से सरस्वती नदी, सिंधु घाटी सभ्यता और उस दौरे के जीवन के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी। इससे इतिहास के कुछ रहस्यों से भी परदा उठ सकता है।

-

वॉशिंगटन।मोटापा एवं टाइप 2 मधुमेह के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा से कोविड-19 से पीड़ित ऐसे रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने, सांस लेने में आने वाली दिक्कतों का खतरा कम हो सकता है, जो टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित हों। एक अध्ययन में पता चला है कि वायरल बीमारी से पीड़ित होने से छह महीने पहले अगर रोगी ने यह दवा ली है, तो उसमें कोविड-19 का खतरा कम हो जाता है। अमेरिका में पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित करीब 30 हजार रोगियों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया, जो जनवरी और सितंबर 2020 के बीच सार्स-सीओवी-2 से पीड़ित पाए गए थे। ‘डायबिटीज' पत्रिका में मंगलवार को प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि दवा ग्लूकागोन-लाइक पेप्टाइड-1 रिसेप्टर (जीएलपी-1आर) का और परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या वह कोविड-19 की जटिलताओं के खिलाफ संभावित सुरक्षा प्रदान कर सकता है। पेन स्टेट में प्रोफेसर पैट्रिसिया ग्रिगसन ने कहा, ‘‘हमारे निष्कर्ष काफी उत्साहजनक हैं क्योंकि जीएलपी-1आर काफी सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रतीत होता है, लेकिन इन दवाओं का इस्तेमाल और टाइप 2 मुधमेह से पीड़ित रोगियों में कोविड-19 के गंभीर खतरे को कम करने के बीच संबंध स्थापित करने के लिए और शोध की जरूरत है।'' शोधकर्ताओं के अनुसार, कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती किए जाने और मौत से बचने के लिए टीका सबसे अधिक प्रभावी सुरक्षा है लेकिन विरल, गंभीर संक्रमण से पीड़ित रोगियों की हालत में सुधार के लिए अतिरिक्त प्रभावी उपचार की आवश्यकता है। कोविड-19 से पीड़ित जो मरीज पहले से ही मधुमेह जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए संक्रमण का खतरा ज्यादा है और उनकी मौत भी हो सकती है। ब्रिटेन में हाल में एक अध्ययन में बताया गया कि देश में कोविड-19 के कारण जितने लोगों की मौत हुई, उनमें से करीब एक तिहाई टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित लोग थे।

-

आज के समय में हर कोई अपने बढ़ते वजन से परेशान है। बिजी लाइफस्टाइल के चलते लोग सही डाइट नहीं ले पाते जिसकी वजह से उनका वजन या तो काफी बढ़ जाता है, या जरूरत के हिसाब से काफी कम होने लगता है। ऐसे में अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए लोग अलग अलग उपाय करता है, लेकिन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपने मन से ही खुद को ओवरवेट मान लेते हैं और अलग-अलग डाइट फॉलो करने लगते हैं, जिसके बाद अंडरवेट हो जाते हैं जो सही नहीं है। आपके के लिए ये जानना जरूरी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का वजन, उम्र और कद किस हिसाब से कितना होना चाहिए। एक्सपट्र्स के मुताबिक, लंबाई के अनुसार वजन का संतुलित होना, बेहतर स्वास्थ्य का मापदंड होता है। इसलिए आज हम आपको हाइट के अनुसार आपका वजन कितना होना चाहिए यह बताने जा रहे हैं-----

ऐसे पता करें कितना वजन है जरूरी

- 4 फीट 10 इंच लंबाई वाले शख्स का सामान्य वजन 41 से 52 किलोग्राम होना चाहिए। इससे ज्यादा वजन ओवरवेट की श्रेणी में आता है।

- 5 फीट लंबाई वाले शख्स का सामान्य वजन 44 से 55.7 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। ये स्वस्थ्य शरीर की निशानी है।

- 5 फीट 2 इंच लंबे व्यक्ति का वजन 49 से 63 किलोग्राम के बीच होना चाहिए।

- 5 फीट 4 इंच लंबे व्यक्ति का सामान्य वजन 49 से 63 किलोग्राम के बीच होना चाहिए।

- 5 फीट 6 इंच लंबे व्यक्ति का सामान्य तौर पर वजन 53 से 67 किलोग्राम के बीच होना चाहिए।

- 5 फीट 8 इंच लंबे व्यक्ति का सामान्य वजन 56 से 71 किलोग्राम के बीच होना चाहिए।

- 5 फीट 10 इंच लंबे व्यक्ति का सामान्य वजन 59 से 75 किलोग्राम के बीच होना चाहिए।

- 6 फीट लंबे व्यक्ति का सामान्य वजन 63 से 80 किलोग्राम के बीच होना चाहिए. इससे ज्यादा वजन स्वस्थ्य शरीर की निशानी है।

-

अक्सर आपने खबरों में पढ़ा होगा कि अमुक शहर में अमुक घटना के दौरान पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। ऐसी खबरों में स्पष्ट होता है कि किसी बवाल, हंगामे वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है।

इन परिस्थितियों में पुलिस हवा में फायरिंग करती है और भीड़ तितर-बितर हो जाती है। पुलिस का उद्देश्य यहां नागरिक सुरक्षा होता है, लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था को दांव पर लगाते हुए कोई दहशत फैलाने के उद्देश्य से ऐसा करता है तो यह कानूनन गलत हो जाता है। ये तो पुलिस की हवाई फायरिंग के बारे में जानकारी हुई, लेकिन फिर ये जो शादी, सेलिब्रेशन, चुनाव में जीत जैसे जश्न भरे माहौल में जो हवाई फायरिंग की जाती है, उनका क्या मतलब होता है? आइए जरा विस्तार से समझते हैं.

क्या होती है हर्ष फायरिंग?

हर्ष फायरिंग शब्द से ही स्पष्ट है कि हर्ष यानी खुशी के मौके पर की गई फायरिंग। इसे अंग्रेजी में Celebratory gunfire कहा जाता है. शादी, सेलिब्रेशन, जीत का जश्न, त्यौहार पर या किसी खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग आम बात है। वेस्टर्न कंट्रीज में न्यू ईयर पर हर्ष फायरिंग की जाती है। वहीं भारत के कई राज्यों में खासकर शादी के अवसर पर हर्ष फायरिंग खूब की जाती है। कई बार जश्न के माहौल में फायरिंग के दौरान किसी व्यक्ति को भी गोली लग जाती है और उचित इलाज नहीं मिलने से मौत भी हो जाती है।

हवाई फायरिंग क्या होती है?

हर्ष फायरिंग से अलग हवाई फायरिंग अक्सर नागरिक सुरक्षा के मकसद से की जाती है। पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ती है। कई बार भीड़ में बदमाश भी हवाई फायरिंग का फायदा उठाते हैं और गोली चला देते हैं। इन गोलियों से जान का नुकसान भी हो सकता है।

क्या कहता है कानून?

हवाई फायरिंग केवल सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकार्य है, अन्यथा हर्ष फायरिंग और हवाई फायरिंग, दोनों ही कानूनी तौर पर अमान्य हैं। किसी की मौत होने पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। वहीं जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग करनेवालों पर गृह मंत्रालय सख्ती की तैयारी में है। गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव पर हर्ष फायरिंग के दोषियों के लिए 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आम्र्स एक्ट को भी और सख्त करने की तैयारी है। साल 2019 में आम्र्स एक्ट 1959 में संशोधन का ड्राफ्ट सामने आया था। नए नियमों के तहत मौके विशेष पर सिर्फ 1 ही हथियार रखा जा सकेगा। हालांकि, ड्राफ्ट में र्क और भी प्रावधान है. अवैध हथियारों पर भी सरकारें सख्ती बरत रही हैं।

पुलिस की फायरिंग में किसी की मौत हो जाए तो?

हवाई फायरिंग को सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से ही स्वीकार किया जा सकता है। पुलिस या सुरक्षाबलों की हवाई फायरिंग में अगर आम आदमी की मौत होती है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होती है।

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)