- Home

- आलेख

-

-50 रुपए मासिक थी पहली सेलरी

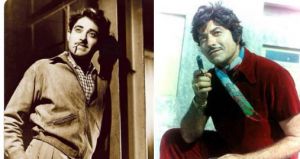

आलेख-मंजूषा शर्मापुरानी फिल्मों की बात करें तो शम्मी कपूर का जिक्र किए बिना कुछ अधूरा सा लगता है। उनका वो अलहदा गर्दन तोड़ू डांस, उनकी गहरी आंखें जो दिल तक उतरती थीं, वो हंसमुख- रोमांटिक अंदाज...वो उनके सुपरहिट गाने.... क्या- क्या उल्लेख करूं., बात खत्म ही नहीं होगी। इसलिए तो उन्हें किंग ऑफ रोमांस कहा जाता था। आज यदि वो जीवित होते तो अपना 91 वां जन्मदिन मना रहे होते और सोशल मीडिया पर हमेशा की तरह सक्रिय होकर अपने विचार से लोगों को रूबरू करा रहे होते। शायद फिल्मों में भी वो नजर आ जाते, क्योंकि अभिनय तो जैसे उनकी नसों में खून बनकर दौड़ रहा था।आज ट्वीटर पर शम्मी कपूर को याद करते हुए एक प्यारी सी विंटेज फोटो देखने को मिली, जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। इस फोटो के बारे में कुछ खास तो नहीं लिखा गया है, लेकिन देखकर लगता है कि यह शम्मीकपूर की दूसरी शादी की फोटो है जिसमें उनकी पत्नी नीला नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही हैं। साथ में हैं पूरा कपूर परिवार। पिता पृथ्वीराज कपूर, मां रामसरनी कपूर, भाई राजकपूर- कृष्णा राजकपूर, शशि कपूर- जेनिफर शशिकपूर। शम्मी कपूर ने अभिनेत्री गीता बाली से प्रेम विवाह किया था, लेकिन गीता का साथ उन्हें ज्यादा दिनों तक नसीब नहीं हुआ। चेचक की बीमारी ने इस प्यारी सी जोड़ी को अलग कर दिया। गीता बाली की मौत के कुछ साल बाद शम्मी कपूर ने नीला देवी से विवाह किया।शम्मी कपूर ने अपने दौर में खूब फिल्में की। गीता बाली, सुरैया, मधुबाला, नूतन, मुमताज, हेमामालिनी, आशा पारेख, सायरा बानो से लेकर अपने दौर की सभी लोकप्रिय हिरोइनों के साथ उनकी फिल्में हिट रही। वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को ढाला और चरित्र भूमिकाओं में भी लोगों को प्रभावित करते रहे। अपनी आखिरी फिल्म उन्होंने रणबीर कपूर के साथ की, रॉक स्टार। फिल्म की शूटिंग के समय वे बीमार चल रहे थे, लेकिन अपने पोते के साथ काम करने की ललक उन्हें स्टुडियो तक ले आई।शम्मी कपूर जैसा डांस कोई नहीं कर पाया। वे खुद अपने डांस को गर्दन तोड़ डांस कहा करते थे। कहा जाता है कि शम्मी कपूर ने कभी अपने डांस के लिए कोरियाग्राफर का इस्तेमाल नहीं किया। वह अपने डांस के स्टेप्स म्यूजिक के हिसाब से खुद तैयार करते थे। दरअसल उनके डांस करने के जुनून को देखते हुए अभिनेत्री नरगिस ने उन्हें एक रिकॉर्ड प्लेयर गिफ्ट किया था और शम्मी कपूर उसे बजाकर खूब डांस किया करते थे।50 रुपए मासिक थी सेलरीफिल्मों में हीरो का रोल करने के लिए शम्मी कपूर ने खूब मेहनत की। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर काफी सख्त थे और जब शम्मीकपूर ने उनसे कहा कि वे भी अभिनेता बनना चाहते हैं, तो पृथ्वीराज ने कहा कि ठीक है , लेकिन वे भी दूसरे जूनियर आर्टिस्ट की तरह पचास रुपए महीने में काम करेंगे। उस समय तक उनके बड़े भाई राज कपूर हीरो और निर्देशक के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। शम्मी कपूर ने लगभग तीन साल वहां काम किया। फिर दूसरे स्टुडियो में तीन सौ रुपए महीना में काम करने लगे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज कपूर को भरोसा नहीं था कि शम्मी कपूर हीरो बन सकते हैं। शम्मी कपूर को सफलता देर से मिली, पर जब मिली तो क्या खूब मिली। एक समय वे नई हीरोइनों के लिए लकी चार्म बन गए थे।सीखने की खूब थी ललकशम्मी कपूर के सीखने की खूब ललक थी। जब उन्होंने फिल्मों में काम करना एक प्रकार से बंद कर दिया था, तो उन्होंने कम्प्यूटर सीखा और टेक्नो गुरू बन गए। हिन्दुस्तान में कंप्यूटर आने से पहले ही वे विदेश से कंप्यूटर ले आए थे। वे कंप्यूटर ठीक करने के अलावा कोडिंग करना भी जानते थे। बहुत जल्द ही वे इंटरनेट के मास्टर हो गए। उन्होंने कपूर परिवार के लिए एक साइट बनाई थी जिसे वे रोज अपडेट करते थे। वे इंटरनेट यूजर कमिटी के चेयरमैन और फाउंडिंग मेंबर थे। 80 साल की उम्र तक आते-आते स्वास्थ्य ने उनका साथ छोडऩा शुरू कर दिया था और वे व्हील चेयर पर आ गए थे, लेकिन उनके हाथ मोबाइल या लैपटॉप पर खूब चलते थे। इसी हालत में उन्होंने फिल्म रॉक स्टार में काम किया था। शम्मी कपूर म्यूजिक, खानपान से लेकर खेल और गाडिय़ों का अच्छा-खासा शौक रखते थे।शम्मी कपूर के कुछ लोकप्रिय गाने.....1. चाहे कोई मुझे जंगली कहे... याहू...2. ऐहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो3. इशारों इशारे में दिल लेने वाले4. तुम मुझे यूं भुला न पाओगे5. इस रंग बदलती दुनिया में6. दिल के झरोखे में तुझ को बिठाकर7. यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा8. कोई हसीना सपनों में आके .. याला याला दिल ले गई9. सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे10. आ जा आ जा मैं हूं प्यार तेरा.....

- -त्रिमूर्ति महामाया मंदिर धार्मिक आस्था का अद्वितीय केंद्र- कभी रतनपुर राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था धमधा-गोविंद पटेलछत्तीसगढ़ के इतिहास में धमधा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यहां का त्रिमूर्ति महामाया मंदिर धार्मिक आस्था का अव्दितीय केंद्र है। लोग यहां संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगने आते हैं। एक दिवसीय पर्यटन की दृष्टि से धमधा एक आदर्श पर्यटन केंद्र है। यहां कई प्राचीन मंदिर, तालाब एवं ऐतिहासिक इमारतें हैं। महामाया मंदिर की मान्यता शक्तिपीठ के रूप में है। धर्मधाम के नाम से विख्यात इस नगर में कभी छह कोरी छह आगर (126) तरिया (तालाब) हुआ करते थे। यहां की प्राचीनता इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को अपनी ओर सहसा आकर्षित करती है।1. धमधा से होती थी रायपुर की पहचानधमधा के विषय में ब्रिटिश अधिकारी ए.ई. नेल्सन ने दुर्ग जिला गजेटियर (1910) में लिखा है कि गोंड़ भाईयों ने धमधा को अपना निवास बनाया और यह ग्राम बसाया। बाद में यह रतनपुर राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान समझा जाने लगा। गजेटियर के अनुसार रायपुर को धमधा-रायपुर कहा जाता था जिससे इसका महत्व प्रकट होता है। उपलब्ध स्थानीय पाण्डुलिपि के अनुसार धमधा अति प्राचीन नगर है। आज से एक हजार साल पहले यह खंडहर के रूप में विद्यमान था। बियावान जंगल में प्राचीन सिंहद्वार, मंदिरों के अवशेष, किला और ढेरों कलात्मक पत्थर बिखरे पड़े थे। पाण्डुलिपि के अनुसार सन् 1145 में सरदा के गोंड जमींदार दो भाई (सांड और विजयी) को शिकार खेलते समय यह स्थल मिला था, जिसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तब से 1832 ईस्वी तक गोंड राजाओं का यहां पर राज्य था। अधिकांश लोग धमधा को 36 गढ़ों में से एक गढ़ कहते हैं, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में दी गई 36 गढ़ों की सूची में धमधा का गढ़ के रूप में नाम का उल्लेख नहीं है। शायद सरदा गढ़ के राजा सांड ने इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था, तभी तो इतने प्राचीन अवशेष होने के बाद भी यह गढ़ों की सूची में नहीं है। 1857 से पहले धमधा तहसील मुख्यालय था, बाद में धमधा तहसील को दुर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया।श्री त्रिमूर्ति महामाया मंदिर- धमधा का त्रिमूर्ति महामाया मंदिर आदिशक्ति का प्रतीक है । यहां एक ही गर्भगृह में तीन देवियों- महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की स्थापना है। तीन देवियों के साकार रूप एकसाथ देश में बिरले स्थानों पर ही दिखाई देते हैं। जम्मू-कश्मीर के वैष्णोदेवी मंदिर में ये तीनों देवियां पिंड रूप में विद्यमान हैं, जबकि यहां साकार रूप में हैं। महामाया मंदिर के गर्भगृह के मुख्य दरवाजे में शिलालेख अंकित है। इसमें मंदिर स्थापना और उसके काल का उल्लेख है।पांडुलिपियों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना सन् 1589 में राजा दशवंत सिंह ने की थी। उनकी मां को महाकाली ने स्वप्न में कहा कि मैं सिंहव्दार में भूमिगत हूं। शिवनाथ नदी के किनारे जोगीगुफा में महालक्ष्मी की प्रतिमा है तथा तीसरी प्रतिमा एक इमली के वृक्ष के नीचे है, तीनों की प्रतिष्ठा मंदिर में करो। महामाया मंदिर के ठीक सामने प्राचीन सिंहद्वार है, जो धमधा के प्राचीन और वैभवशाली इतिहास का अहसास कराते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी किले या गढ़ हैं, उनमें इस तरह का भव्य प्रवेशद्वार नहीं मिलता है। बलुआ पत्थरों से निर्मित इस प्रवेशव्दार में भगवान विष्णु के दशावतारों की प्रतिमाएं अंकित हैं। शिल्प की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के दशावतार प्रतिमाओं में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रवेशद्वार के दाईं ओर कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और बाईं ओर परशुराम, राम-बलराम, बुद्ध और कल्कि अवतार का सुंदर अंकन मिलता है। इस तरह की दशावतार प्रतिमाएं लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, राजीव लोचन मंदिर राजिम, बंकेश्वर मंदिर तुम्माण (कोरबा), रामचंद्र मंदिर राजिम में भी हैं, जो अलग-अलग कालखंड का प्रतिनिधित्व करती हैं।राजा किला- महामाया मंदिर के पीछे गोंड़ राजा का किलानुमा महल आज भी खंडहर के रूप में विद्यमान है। इस दो मंजिला इमारत के निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया गया है। दरवाजों के चौखट और मेहराब अत्यंत आकर्षक और राजसी वैभव के प्रतीक हैं। ऊपर जाने के लिए सीढिय़ां बनी हुई हैं, लेकिन छत टूटकर गिर गया है। महल के भीतर एक तलघर भी है, जो छत के मलबे से पट गया है। महल के सामने बूढ़ातालाब में एक सीढ़ी है, जहां तालाब के भीतर एक झाझा (कुंए) के निशान नजर आते हैं। पांडुलिपियों में तालाब के भीतर किले के निर्माण की जानकारी मिलती है। परन्तु उत्खनन से ही इसकी सच्चाई सामने आ सकेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सन् 1935 में किला परिसर को संरक्षित स्थल घोषित किया था, किंतु 1962 में इसे संरक्षित स्मारक की सूची से हटा दिया गया। कालान्तर में मध्यप्रदेश पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षण में लिया। 2003 में छत्तीसगढ़ शासन ने किला परिसर को केंद्रीय गोंडवाना महासभा को हस्तांतरित कर दिया। इसका गजट में प्रकाशन किया गया तथा प्राचीन स्मारक में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या नवनिर्माण अथवा पुरातत्वीय महत्व को नुकसान न पहुंचाने की शर्त रखी गई, लेकिन वर्तमान में वहां पर सीमेंट-कांक्रीट से हो रहे अव्यवस्थित निर्माण से इसकी ऐतिहासिकता और पुरामहत्व विलुप्त हो रहा है। इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सबको जागरुकता के साथ काम करने की आवश्यकता है।बूढ़ादेव- महामाया मंदिर के ठीक पीछे गोंडवाना समाज के युगपुरुष देवतुल्य बूढ़ादेव का मंदिर निर्मित है। इसके सामने पत्थरों से बने 12 स्तंभों का एक मंडप भी है। गोंडवाना महासभा ने किला परिसर में दो नए भवन भी बनाए हैं, जिससे किला में जाने का रास्ता संकरा हो गया है। राजा किला और महामाया मंदिर परिसर की सुरक्षा हेतु इनके चारों ओर गहरी खाई का निर्माण किया गया था, जो आज बूढा तालाब के नाम से जाना जाता है। 12 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला यह तालाब अक्सर जल से लबालब भरा रहता है। हवा के थपेड़ों से इनमें बनने वाली लहरें लोगों को आनंदित कर देती हैं।प्राचीन शिव मंदिर व चतुर्भुजी मंदिर - चौखडिय़ा तालाब के तट पर दो प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर का शिखर खंडित है। शिव मंदिर में शिललिंग और चतुर्भुजी मंदिर में विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ये दोनों प्राचीन स्मारक छत्तीसगढ़ शासन के पुरातत्व विभाग व्दारा संरक्षित हैं। इन दोनों मंदिरों को नगर पंचायत ने पेंट से पुताई करवा दी थी, जिसे पुरातत्व विभाग ने रासायनिक संरक्षण (केमिकल ट्रीटमेंट) कर मंदिरों को उनके मूल स्वरूप में संरक्षित किया है। धमधा नगर के मध्य में चौखडिय़ा नाम का एक कुंड है, जो बहुत प्राचीन है। इसके बीच में एक स्तंभ है, जिसके ऊपर चार सर्पफण का अंकन है जो आपस में कलात्मक ढंग से गुंथे हुए हैं। इनके सिर पर मणि एवं कलश की आकृति बनी है। इस स्तंभ में पहले एक ताम्रपत्र भी जड़ा हुआ था, जिसे शरारती तत्वों ने उखाड़ दिया। ताम्रपत्र के किनारे के टुकड़े स्तंभ में आज भी नजर आते हैं। इस तरह के कृत्यों से न केवल धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्य भी खत्म हो जाते हैं। इसी तरह दानी तालाब में एक स्तंभ है, जिसमें एक ताम्रपत्र लगा है, जो सुरक्षित है। इन ताम्रपत्रों से तालाबों के निर्माण व जीर्णोद्धार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।वायु मार्ग- धमधा से 50 किमी रायपुर निकटतम हवाई अड्डा है ।रेल मार्ग- हावड़ा-मुंबई मुख्य रेलमार्ग पर दुर्ग 35 किमी व रायपुर 45 किमी समीपस्थ रेलवे स्टेशन है।सड़क मार्ग- दुर्ग से 33 किमी, रायपुर से 45 किमी, कवर्धा से 70 किमी व बेमेतरा से 40 किमी दूरी पर स्थित है। कवर्धा के भोरमदेव जाने वाले यात्री धमधा में रूककर पर्यटन कर सकते हैं।आवास व्यवस्था- धमधा में अच्छे और किफायती लॉज व रेस्टोरेंट हैं। लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह भी है।

----

---- - जयंती पर विशेषफिल्म इंडस्ट्री में जब भी सशक्त अभिनेत्रियों का नाम लिया जाएगा, उनमें एक नाम स्मिता पाटिल का भी होगा। अपने सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 में हुआ था। मात्र 31 साल की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। अपने 10 साल के फिल्मी कॅरिअर में उन्होंने जो मुकाम बनाया, उसे आज भी लोग याद रखते हैं। यदि आज वे जीवित होती , तो वे अपना 65 वां जन्मदिन मना रही होतीं।स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाली मैथिली राव कहती हैं, स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थीं। वो बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थीं, कहती थीं कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए और एक दिन उनकी सांस उखड़ गई। स्मिता की अंतिम इच्छा थी कि वे जब भी इस संसार से विदा हों, उन्हें एक दुल्हन की तरह विदाई दी जाए और उनका दुल्हन की तरह ही मेकअप भी किया जाए। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते हैं, स्मिता कहा करती थीं कि दीपक जब मर जाउंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। स्मिता अक्सर कहती थी कि उनका जीवन लंबा नहीं है। एक बार तो वे लेटकर मेकअप कराने की जिद कर बैठी थीं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन वे सबसे अंतिम विदाई लेती जा रही अर्थी पर लेटी स्मिता का इसी तरह से मेकअप करेंगे।स्मिता पाटिल ने अपने सशक्त अभिनय से समानांतर सिनेमा के साथ-साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी ख़ास पहचान बनाई थी। उत्कृष्ट अभिनय से सजी उनकी फि़ल्में भूमिका, मंथन, चक्र, शक्ति, निशांत और नमक हलाल आज भी दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं। भारतीय संदर्भ में स्मिता पाटिल एक सक्रिय नारीवादी होने के अतिरिक्त मुंबई के महिला केंद्र की सदस्य भी थीं। वे महिलाओं के मुद्दों पर पूरी तरह से वचनबद्ध थीं। भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें दो बार राष्ट्रीय फि़ल्म पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। हिन्दी फि़ल्मों के अलावा स्मिता पाटिल ने मराठी, गुजराती, तेलुगू, बांग्ला, कन्नड़ और मलयालम फि़ल्मों में भी अपनी ख़ास पहचान बनाई थी।उनका नाम स्मिता रखने जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। असल में जन्म के समय उनके चेहरे पर मुस्कराहट देख कर उनकी मां विद्या ताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। यह मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बनी। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते है कि फिल्मी परदे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता पाटिल असल जिंदगी में बहुत शरारती थीं। स्मिता पाटिल एक राजनीतिक परिवार से सम्बन्ध रखती थीं, उनके पिता शिवाजीराय पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी मां समाज सेविका थी। स्मिता पाटिल ने फि़ल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया , पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता ने मराठी टेलीविजन में बतौर समाचार वाचिका काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फि़ल्म निर्माता-निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फि़ल्म चरणदास चोर (1975) बनाने की तैयारी में थे। श्याम बेनेगल को स्मिता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने अपनी फि़ल्म में स्मिता पाटिल को एक छोटी-सी भूमिका निभाने का अवसर दिया।भारतीय सिनेमा जगत में चरणदास चोर को ऐतिहासिक फि़ल्म के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इसी फि़ल्म के माध्यम से श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल के रूप में कलात्मक फि़ल्मों के दो दिग्गजों का आगमन हुआ। श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल के बारे में एक बार कहा था कि मैंने पहली नजर में ही समझ लिया था कि स्मिता पाटिल में गजब की स्क्रीन उपस्थिति है और जिसका उपयोग रूपहले पर्दे पर किया जा सकता है। फि़ल्म चरणदास चोर हालांकि बाल फि़ल्म थी, लेकिन इस फि़ल्म के जरिए स्मिता पाटिल ने बता दिया कि हिन्दी फि़ल्मों में ख़ासकर यथार्थवादी सिनेमा में एक नया नाम स्मिता पाटिल के रूप में जुड़ गया है। स्मिता पाटिल ने 1980 में प्रदर्शित फि़ल्म चक्र में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को रूपहले पर्दे पर जीवंत कर दिया। इसके साथ ही फि़ल्म चक्र के लिए वे दूसरी बार राष्ट्रीय फि़ल्म पुरस्कार से सम्मानित की गईं। अस्सी के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी अपना रुख़ कर लिया। इस दौरान उन्हें सुपर स्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति (1982 फि़ल्म) जैसी फि़ल्मों में काम करने का अवसर मिला, जिसकी सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। इस दौरान उन्होंने बाज़ार, भींगी पलकें, अर्थ, अद्र्धसत्य और मंडी जैसी कलात्मक फि़ल्में की तो वहीं दर्द का रिश्ता , कसम पैदा करने वाले की , आखिर क्यों , ग़ुलामी , अमृत, नजराना और डांस-डांस जैसी व्यावसायिक फि़ल्मों में भी अपनी धाक जमाई। - (छत्तीसगढ़आजडॉटकॉमविशेष)

- 13 अक्टूबर: पुण्यतिथि पर विशेषआलेख - मंजूषा शर्माये हैं कोकिला किशोरचंद्र बुलसारा, जो हिन्दी और गुजराती फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री रही हैं। हिन्दी फिल्मों की मां कही जाने वाली इस अभिनेत्री को अपने मूल नाम कोकिला किशोरचंद्र बुलसारा से नहीं बल्कि फिल्मी नाम निरुपा रॉय से लोकप्रियता मिली। उन्हें आज भी फिल्मों की सर्वेश्रेष्ठ मां कहा जाता है। अपने 50 साल के फिल्मी कॅरिअर में उन्होंने 5 सौ से अधिक फिल्में कीं। उनका शुरुआती फिल्मी कॅरिअर संघर्ष भरा रहा। अपनी प्रारंभिक फिल्मों में उन्होंने देवी का किरदार इस तरह से निभाया कि लोग उनकी पूजा करने लगे। फिर आया मां के किरदार का दौर, इसमें तो निरुपा रॉय ऐसे रच बस गईं कि वे फिल्मों की मां ही बन गईं। खासकर अमिताभ बच्चन की मां का रोल उन्होंने सबसे ज्यादा निभाया। अपने बेमिसाल अदायगी से उन्होंने फिल्मों में मां के किरदार को एक अलग ही आयाम दिया।निरुपा रॉय का जन्म 4 जनवरी, 1931 को गुजरात राज्य के बलसाड में एक मध्यमवर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। गौर वर्ण की वजह से उन्हें धोरी चकली कहकर पुकारा जाता था। उनके पिता रेलवे में सरकारी कर्मचारी थे। निरुपा रॉय ने चौथी तक शिक्षा प्राप्त की। जब वे मात्र 15 साल की ही थीं, उनका उनका विवाह मुंबई में कार्यरत राशनिंग विभाग के कर्मचारी कमल रॉय से हो गया। विवाह के बाद निरुपा रॉय भी मुंबई आ गईं। उनके दो बेटे हुए- योगेश और किरण। उनके पति को फिल्मों का शौक था और वे हीरो बनना चाहते थे। किस्मत का खेल देखिए उसी दौरान निर्माता-निर्देशक बी. एम. व्यास अपनी नई फि़ल्म रनकदेवी के लिए नए चेहरों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए अख़बार में विज्ञापन दिया। निरुपा रॉय के पति ने ये इश्तहार देखा और पत्नी संग पहुंच गए बी. एम. व्यास से मिलने। उनका हीरो बनने का सपना तो पूरा नहीं हुआ , लेकिन निरुपा रॉय को फिल्म में जगह मिल गई। निरुपा रॉय 150 रुपये प्रति माह पर काम करने लगीं। किंतु कुछ समय बाद ही उन्हें भी इस फि़ल्म से अलग कर दिया गया। यह निरुपा रॉय के संघर्ष की शुरुआत थी। इसी दौरान उन्हें गुजराती फिल्म गणसुंदरी में काम करने का मौका मिला। इसी के साथ वे हिन्दी फिल्मों में भी काम तलाशने लगीं। किस्मत ने पलटा खाया और उन्हें हमारी मंजिल में नायक प्रेम अदीब के साथ काम करने का मौका मिल गया। फिर जयराज के साथ फि़ल्म गऱीबी में वे नायिका के तौर पर नजर आईं। 1951 में आई फिल्म हर हर महादेव से उनके कॅरिअर में जबरदस्त उछाल आया। फिल्म में वे देवी पार्वती के रोल में ऐसे फिट हुई, कि दर्शकों के बीच माता पार्वती के रूप में प्रसिद्ध हो गईं। इसी दौरान फि़ल्म वीर भीमसेन निरुपा रॉय द्रौपदी के किरदार में नजर आई। इस तरह से पौराणिक किरदारों ने उनकी काफी शोहरत दिलाई। एक के बाद एक 16 फिल्मों में उन्होंने पौराणिक किरदार निभाया। अभिनेता त्रिलोक कपूर के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा 18 फिल्मों में नायिका का किरदार निभाया। कुछ फिल्मों में बोल्ड रोल भी किए।वर्ष 1953 में प्रदर्शित विमल रॉय की फि़ल्म दो बीघा ज़मीन ने निरुपा रॉय को एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। सामाजिक सरोकारों पर बनी इस फिल्म में बलराज साहनी हीरो थे। 1955 में फि़ल्मिस्तान स्टूडियो के बैनर तले बनी फि़ल्म मुनीम जी में उन्होंने पहली बार देवानंद की मां का रोल स्वीकार किया। फि़ल्म में सशक्त अभिनय के लिए वे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फि़ल्म फ़ेयर पुरस्कार से सम्मानित की गईं। इसके बाद तो उनके सामने मां के रोल के ठेरो प्रस्ताव मिलने लगे, लेकिन टाइप्ड होने के डर से निरुपा रॉय ने सारी फिल्में ठुकरा दी। 60 के दशक में उन्होंने नियति के साथ समझौता कर लिया और फिल्म छाया में एक बार फिर मां के किरदार में नजर आईं। इस फि़ल्म में भी उनके अभिनय को सराहा गया और एक बार फिर उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फि़ल्म फ़ेयर पुरस्कार मिल गया। फिर फिल्म शहनाई के लिए भी उन्होंने यह पुरस्कार जीता।सन 1975 में प्रदर्शित फि़ल्म दीवार ने उनकी किस्मत ही बदल दी। अच्छाई और बुराई के रास्तों के बीच फंसी मां का रोल उन्हें बखूबी निभाया। फिल्म का एक डॉयलॉग आज भी लोग भूले नहीं हैं जब गलत रास्तों में चल पड़े अमिताभ, अपने भाई शशि कपूर से कहते हैं- मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? तो शशिकपूर जवाब देते हैं-मेरे पास मां है। वर्ष 1999 में प्रदर्शित होने वाली फि़ल्म लाल बादशाह में वे अंतिम बार अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका में दिखाई दीं। 13 अक्तूबर साल 2004 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।

निरुपा रॉय ने भले ही हिन्दी फिल्मों में काम किया और शौहरत हासिल की, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि वे हिन्दी नहीं लिख पाती थीं। वे अपने संवाद गुजराती में लिखा करती थीं। इसके बाद भी उनकी संवाद अदायगी में कहीं से भी उनके गुजराती होने का आभास नहीं होता था। वे अपने किरदारों के साथ ऐसी रच-बस जाती थीं कि जैसे वहीं उनकी असल जिंदगी है।साल 2001 निरुपा रॉय लिए दुखदायी रहा जब दहेज मांगने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ में पति कमल रॉय और बेटा किरन रॉय भी जेल चले गए थे। बहू ऊना रॉय ने उन सभी पर दहेज उत्पीडऩ का केस कर दिया था। 13 अक्टूबर 2004 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे करीब सौ करोड़ की संपत्ति छोड़ गई थीं। 2015 में उनके पति कमल रॉय की मौत के बाद दोनों बेटों के बीच इसी संपत्ति को ऐसी लड़ाई छिड़ी कि मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। अच्छा हुआ कि यह सब देखने के लिए वे जीवित नहीं थीं।मशहूर फिल्मी गीत जो निरूपा रॉय पर फिल्माए गए थे—-आ लौट के आजा मेरे गीत.....-जरा सामने तो आओ छलिए...-मेरा देखो तो छोटा सा संसार....-चाहे पास हो या दूर हो....-मैं यहां तू कहां, मेरा दिल तुझे पुकारे....-ढलती जाए रात....-- तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है...ओ मां

निरुपा रॉय ने भले ही हिन्दी फिल्मों में काम किया और शौहरत हासिल की, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि वे हिन्दी नहीं लिख पाती थीं। वे अपने संवाद गुजराती में लिखा करती थीं। इसके बाद भी उनकी संवाद अदायगी में कहीं से भी उनके गुजराती होने का आभास नहीं होता था। वे अपने किरदारों के साथ ऐसी रच-बस जाती थीं कि जैसे वहीं उनकी असल जिंदगी है।साल 2001 निरुपा रॉय लिए दुखदायी रहा जब दहेज मांगने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ में पति कमल रॉय और बेटा किरन रॉय भी जेल चले गए थे। बहू ऊना रॉय ने उन सभी पर दहेज उत्पीडऩ का केस कर दिया था। 13 अक्टूबर 2004 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे करीब सौ करोड़ की संपत्ति छोड़ गई थीं। 2015 में उनके पति कमल रॉय की मौत के बाद दोनों बेटों के बीच इसी संपत्ति को ऐसी लड़ाई छिड़ी कि मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। अच्छा हुआ कि यह सब देखने के लिए वे जीवित नहीं थीं।मशहूर फिल्मी गीत जो निरूपा रॉय पर फिल्माए गए थे—-आ लौट के आजा मेरे गीत.....-जरा सामने तो आओ छलिए...-मेरा देखो तो छोटा सा संसार....-चाहे पास हो या दूर हो....-मैं यहां तू कहां, मेरा दिल तुझे पुकारे....-ढलती जाए रात....-- तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है...ओ मां

- - भाई अशोक कुमार ही फिल्मी दुनिया में लेकर आए थे13 अक्टूबर पुण्यतिथि पर विशेषआलेख-मंजूषा शर्मायह एक संयोग ही है कि फिल्म जगत से जुड़े दो दिग्गज भाइयों की किस्मत की डोर आज भी जुड़ी हुई है। हम यहां जिक्र कर रहे हैं अशोक कुमार और उनके भाई किशोर कुमार का। दोनों भाइयों का जीवन एक तारीख 13 अक्टूबर से जुड़ा हुआ है। बड़े भाई अशोक कुमार का 13 अक्टूबर को जन्मदिन रहता था और इसी तारीख को छोटे भाई किशोर कुमार ने वर्ष 1987 को इस दुनिया को हमेशा से लिए अलविदा कहा।ये भी सच है कि अशोक कुमार के कारण ही किशोर कुमार ने गायन और अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा था। किशोर कुमार न तो गायक बनना चाहते थे और न ही अभिनेता, लेकिन अशोक कुमार ने ठान लिया था कि वे किशोर कुमार को अपने जैसा अभिनेता बनाकर छोड़ेंगे। कहा जाता है कि किशोर कुमार जब भी अपनी फिल्म की शूटिंग करते थे, अपनी हरकतों से निर्देशक और सेट पर मौजूद लोगों को परेशान करते थे ताकि उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन अशोक कुमार भी कम नहीं थे। वे सेट पर पहुंच जाते थे और एक बार तो उन्होंने किशोर कुमार के घुटने को तब तक पकड़े रखा, जब तक किशोर कुमार ने शॉट पूरे नहीं किए । आखिरकार अशोक कुमार की मेहनत रंग लाई और फिर किशोर कुमार ने बहुत सी फिल्में की। अभिनेता के तौर पर भी वे खूब सराहे गए और फिर उन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन में भी हाथ आजमाया। किशोर कुमार की पड़ोसन, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट जैसी फिल्में आज भी लोगों को हंसाती और गुदगुदाती हैं। उनका अभिनय करने का अपना अलग ही अंदाज था। उन्होंने अपने दौर में तमाम बड़ी नायिकाओं के साथ फिल्में कीं।अभिनेता, संगीतकार, गायक, लेखक, निर्देशक और निर्माता किशोर कुमार के सभी रंग कमाल के थे। वे ऐसे शख्स थे, जो हमेशा अपनी शर्तों पर जीते थे और काम करते थे। किशोर दा का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उन्होंने कभी संगीत की शिक्षा नहीं ली, लेकिन उन्होंने हर तरह के गाने इस खूबी से गाए कि बड़े से बड़ा संगीतकार भी उनका मुरीद हो जाता था। किशोर दा हरफनमौला इंसान थे।उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चित रही। उन्होंने चार शादियां की। उनकी पहली शादी 1951 में अभिनेत्री रूमा गुहा से हुई थी। उन दिनोंं किशोर कुमार अपने कॅरिअर को सही दिशा देने में लगे हुए थे। उनका एक बेटा भी हुआ अमित कुमार जो बाद में सफल गायक हुए। रुमा के साथ किशोर कुमार का रिश्ता ज्यादा बरसों तक नहीं रहा और आठ साल बाद वे अलग हो गए। किशोर से अलग होने के बाद रुमा गुहा ने 1958 में अनूप गुहा ठाकुरता से शादी कर ली।कहा जाता है कि किशोर कुमार और रुमा के अलगाव की वजह मधुबाला थी। शादीशुदा किशोर कुमार मधुबाला के साथ फिल्म करते -करते उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। कहा जाता है कि जिस वक्त किशोर कुमार ने ने मधुबाला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा उस वक्त वो अपना इलाज कराने विदेश जा रही थीं। किशोर दा ने रूमा को तलाक दिया और कुछ समय बाद मधुबाला से शादी रचा ली और साथ ही मधुबाला की खातिर अपना धर्म भी बदल लिया और अपना नाम करीम अब्दुल रख लिया, लेकिन वे किशोर कुमार के रूप में ही पहचाने जाते रहे। ये भी कहा जता है कि किशोर दा के परिवार वालों ने दोनों के रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारा। किशोर कुमार की मां ने ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया। मधुबाला का साथ किशोर कुमार को ज्यादा बरसों तक नहीं मिला और दिल की बीमारी के कारण कम उम्र में ही मधुबाला उन्हें छोड़कर चली गई।

.jpg) मधुबाला की मौत के बाद किशोर कुमार की जिंदगी में योगिता बाली आईं। 1976 में दोनों ने शादी रचाई, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं चल पाया दो साल बाद ही उनकी राहें अलग हो गईं। बाद में योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। योगिता बाली से तलाक के बाद किशोर की जिंदगी में अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर आई, जो उनके 21 साल छोटी थीं। 1980 में किशोर कुमार ने लीना से शादी की जिनसे उनको एक बेटा सुमित कुमार हैं। लीना का साथ भी किशोर कुमार को केवल 7 साल ही मिल पाया और 1987 में भगवान के घर से उनका बुलावा आ गया।आज उनका पूरा परिवार एक साथ रहता है। अमित कुमार ने लीना चंद्रावरकर और भाई सुमीत का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज वे एक ही घर में साथ रहते हैं। अमित कुमार की एक बेटी मुक्तिका भी है, जिसके साथ अमित कुमार ने किशोर कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए एक म्यूजिक अलबम भी निकाला था। पिछले साल 3 जून को अमित की मां यानी किशोर कुमार की पहली पत्नी रुमा गुहा ठाकुरता का निधन हुआ।

मधुबाला की मौत के बाद किशोर कुमार की जिंदगी में योगिता बाली आईं। 1976 में दोनों ने शादी रचाई, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं चल पाया दो साल बाद ही उनकी राहें अलग हो गईं। बाद में योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। योगिता बाली से तलाक के बाद किशोर की जिंदगी में अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर आई, जो उनके 21 साल छोटी थीं। 1980 में किशोर कुमार ने लीना से शादी की जिनसे उनको एक बेटा सुमित कुमार हैं। लीना का साथ भी किशोर कुमार को केवल 7 साल ही मिल पाया और 1987 में भगवान के घर से उनका बुलावा आ गया।आज उनका पूरा परिवार एक साथ रहता है। अमित कुमार ने लीना चंद्रावरकर और भाई सुमीत का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज वे एक ही घर में साथ रहते हैं। अमित कुमार की एक बेटी मुक्तिका भी है, जिसके साथ अमित कुमार ने किशोर कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए एक म्यूजिक अलबम भी निकाला था। पिछले साल 3 जून को अमित की मां यानी किशोर कुमार की पहली पत्नी रुमा गुहा ठाकुरता का निधन हुआ। ---

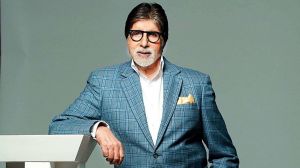

--- - जन्मदिन पर विशेष आलेख- मंजूषा शर्मासदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक युग पुरुष बन गए हैं। अपने 51 साल के कॅरिअर में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे, सफल फिल्में दी। कई बार असफल भी रहे और लोगों की आलोचनाओं का शिकार भी हुए। 78 साल की उम्र होने तक ज्यादातर लोग रिटायर होने की बात सोचने लगते हैं, लेकिन अमिताभ आज अपने बेटे अभिषेक से भी ज्यादा फिल्में कर रहे हैं। फिर अनेक ब्रांड के विज्ञापन भी उनके खाते में हैं।अमिताभ जब 11 अक्टूबर 1942 को पैदा हुए, उनका नाम इंकलाब रखा गया। यानी आज के सफल और सबके लोकप्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन का शुरू में नाम था- इंकलाब श्रीवास्तव। इंकलाब एक फिल्म का नाम भी है जिसमें उन्होंने लीड रोल निभाया था। बाद में उनका नाम अमिताभ कर दिया गया और वे इसी नाम से प्रसिद्ध भी हुए। दुनियाभर में बिग बी को आज बॉलीवुड का एंबेसडर कहा जाता है। उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और दादा साहेब फालके अवार्ड के अलावा अनेक फिल्म पुरस्कार मिले हैं।खाने में क्या पसंद करते हैं अमिताभअमिताभ अपने दिन की शुरुआत दो गिलास पानी और एक कप आंवले के जूस से करते हैं। ब्रेकफास्ट में इडली, सांभर और दूध, कभी मीनू चेंज भी होता है लेकिन दूध हमेशा होता है। ब्रेकफास्ट और लंच के बाद एक प्याली ग्रीन टी। लंच में सिंपल दाल-चावल, मल्टीग्रेन रोटी, सलाद। भिंडी की सब्जी, मूंग की दाल। शाम को वे स्प्राउट्स कभी कभार जूस और नींबू पानी लेते हैं। डिनर में पनीर भुर्जी, सैंडविच के साथ सलाद। सोने से पहले वे दूध जरूर पीते हैं। एक समय था जब अमिताभ बच्चन एक दिन में 200 सिगरेट पी जाया करते थे। आज की तारीख में वह बिल्कुल सिगरेट नहीं पीते। शराब भी उन्होंने 30 साल पहले ही छोड़ रखी है।अमिताभ खाने- पीने के शौकीन हैं। बरसात में उन्हें नींबू वाले भुट्टे और जलेबी खाना पसंद हैं। उन्हें गुलाब जामुन बहुत पसंद हैं। खासतौर से मुंबई के चेंबूर इलाके में झामा के यहां मिलने वाले गुलाब जामुन। खाने के मामले में अमिताभ बच्चन को सेल्फ सर्विस पसंद नहीं और वे चाहते हैं कि जया बच्चन ही उन्हें खाना सर्व करें। अपने आप खाना लेना पड़े तो वह भूखे रहना पसंद करेंगे। अमिताभ बच्चन प्योर वेजिटेरियन हैं। उन्हें आलू पुरी भी पसंद है, पकौड़े, ढोकला और परांठे भी। आप उन्हें पास्ता कभी भी खिला सकते हैं पर ज्यादातर वे पास्ता जेडब्ल्यू मैरिअट के मेज़ो मेज़ो से ही खाना पसंद करते हैं।5 बजे दिन शुरू होता हैआमतौर पर अमिताभ सुबह 5 बजे उठते हैं और फिटनेस के लिए वे रोजाना 20-30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं। उनके बंगले पर हाई टेक जिमनाजियम है जहां वह एक्सरसाइज करते हैं। वह बढिय़ा एथलीट रहे हैं। 100, 200 और 400 मीटर की रेस में वह अक्सर जीतते थे। अमिताभ बच्चन लोमानी का परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। लोमानी ने अमिताभ बच्चन के नाम का ही परफ्यूम लॉन्च किया था। वह इसी को लगाते हैं।कारों के शौकीनफिल्म इंडस्ट्री के मेगास्टार कारों के शौकीन हैं। अमिताभ बच्चन के कार कलेक्शन से रॉल्स रॉयस फैंटम, रेंज रोवर, बेंटली और मर्सेडीज से लेकर तमाम लग्जरी कारें शामिल हैं। उनकी कार लेक्सस बुलेट-प्रूफ है और इसके टायर्स फॉर्म्युला वन स्टाइल के रेडियल टायर्स हैं। जिसके एक-एक टायर की कीमत 2.5 लाख रुपए से अधिक है। इसी साल सितंबर में अमिताभ बच्चन ने मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास की डिलीवरी ली। इस लग्जरी कार की भारत में एक्स-शोरूम कीमत 1.35 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

.jpg) निर्देशकों के कलाकारअमिताभ ने अपने फिल्मी कॅरिअर में तरह-तरह के रोल निभाएं हैं। वे आज भी निर्देशकों की पसंद हैं। अमिताभ खुद को गीली मिट्टी की तरह मानते हैं। उनका कहना है कि निर्देशक जिस तरह से चाहें मुझे मोड़ सकते हैं, मुझे जिस ढांचे में चाहें ढाल सकते हैं। उनका कहना है कि निर्देशक कैप्टन है जहाज़ का, वो बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ने हमें कहा हो कुछ करने के लिए और हमने इनकार कर दिया हो, इस तरह का वातावरण प्रचलित नहीं है कि मैं चंूकि सीनियर हूं तो मुझसे कम उम्र के कलाकार डरेंगे। हम सब एकजुट होकर, एक टीम की तरह काम करते हैं। जो निर्देशक कहते हंै, मैं उसे करता हूं। एक कलाकार की हैसियत से ये मेरा कर्तव्य भी है।आज उन्हें कोई बॉलीवुड का शहंशाह कहता है तो कोई सरकार। जाने कितने नाम मिल चुके हैं अमिताभ बच्चन को। यह उनके जबरदस्त अभिनय का कमाल ही है कि लोग उनको सदी का महानायक कहते हैं।अमिताभ ने खुद को कभी नंबर गेम में शामिल नहीं किया। लेकिन उनके चाहने वाले अमिताभ को सबसे बड़ा स्टार मानते हैं। अमिताभ आज कॅरिअर के जिस मुकाम पर हैं वहां पहुंचने का ख्वाब जाने कितने सितारों के दिल में पला, लेकिन किसी सपने की तरह वह छन से टूट गया। उनके चाहने वालों को यही उम्मीद है कि बिग बी आगे भी इसी तरह बॉलीवुड में अपनी चमक बिखेरते रहेें।

निर्देशकों के कलाकारअमिताभ ने अपने फिल्मी कॅरिअर में तरह-तरह के रोल निभाएं हैं। वे आज भी निर्देशकों की पसंद हैं। अमिताभ खुद को गीली मिट्टी की तरह मानते हैं। उनका कहना है कि निर्देशक जिस तरह से चाहें मुझे मोड़ सकते हैं, मुझे जिस ढांचे में चाहें ढाल सकते हैं। उनका कहना है कि निर्देशक कैप्टन है जहाज़ का, वो बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ने हमें कहा हो कुछ करने के लिए और हमने इनकार कर दिया हो, इस तरह का वातावरण प्रचलित नहीं है कि मैं चंूकि सीनियर हूं तो मुझसे कम उम्र के कलाकार डरेंगे। हम सब एकजुट होकर, एक टीम की तरह काम करते हैं। जो निर्देशक कहते हंै, मैं उसे करता हूं। एक कलाकार की हैसियत से ये मेरा कर्तव्य भी है।आज उन्हें कोई बॉलीवुड का शहंशाह कहता है तो कोई सरकार। जाने कितने नाम मिल चुके हैं अमिताभ बच्चन को। यह उनके जबरदस्त अभिनय का कमाल ही है कि लोग उनको सदी का महानायक कहते हैं।अमिताभ ने खुद को कभी नंबर गेम में शामिल नहीं किया। लेकिन उनके चाहने वाले अमिताभ को सबसे बड़ा स्टार मानते हैं। अमिताभ आज कॅरिअर के जिस मुकाम पर हैं वहां पहुंचने का ख्वाब जाने कितने सितारों के दिल में पला, लेकिन किसी सपने की तरह वह छन से टूट गया। उनके चाहने वालों को यही उम्मीद है कि बिग बी आगे भी इसी तरह बॉलीवुड में अपनी चमक बिखेरते रहेें। इस उम्र में भी स्टाइल का रखते हैं खयालअमिताभ बच्चन भले ही 78 साल के हो गए हैं, लेकिन यह बात तो माननी पड़ेगी कि उनका स्टाइल अभी भी लाजवाब है। जिस तरह से वह सूट के लेटेस्ट स्टाइल और यहां तक कि सिंपल वाइट कुर्ते-पजामे को भी अलग-अलग तरह की शॉल के साथ कैरी करते हैं, वह उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अमिताभ अपने कपड़े भी बहुत कम रिपीट करते हैं लेकिन जो कपड़े पुराने या फिर ट्रेंड से बाहर हो जाते हैं, उनका बिग बी क्या करते हैं? अमिताभ बदलते फैशन को भी एक्सपर्ट की तरह फॉलो करते हैं। इसका फायदा यह है कि यह उन्हें स्टाइलिश बनाए रखता है और नुकसान यह कि फैशन के आउट होते ही स्टार होने के कारण उन्हें कुछ कपड़ों को पहनना छोडऩा पड़ता है। इस स्थिति में अमिताभ पुराने हो चुके कपड़ों को फेंकते नहीं हैं। वह इन कपड़ों को या तो जरूरतमंद लोगों को दे देते हैं या फिर उन्हें सहेजकर रखते हैं। उनका मानना है कि फैशन फिर लौट कर आता है।अमिताभ हाल ही में कोरोना महामारी को हराकर अस्पताल से घर लौटे हैं और आते ही अपने काम में जुट गए हैं। कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो में वे अपने खास अंदाज में नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्मी कॅरिअर की बात करें, तो उनकी आने वाली फिल्मों में शामिल है हेराफेरी 3, ब्रह्मास्त्र के अलावा प्रभास- दीपिका पादुकोण की अनाम फिल्म।----

इस उम्र में भी स्टाइल का रखते हैं खयालअमिताभ बच्चन भले ही 78 साल के हो गए हैं, लेकिन यह बात तो माननी पड़ेगी कि उनका स्टाइल अभी भी लाजवाब है। जिस तरह से वह सूट के लेटेस्ट स्टाइल और यहां तक कि सिंपल वाइट कुर्ते-पजामे को भी अलग-अलग तरह की शॉल के साथ कैरी करते हैं, वह उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अमिताभ अपने कपड़े भी बहुत कम रिपीट करते हैं लेकिन जो कपड़े पुराने या फिर ट्रेंड से बाहर हो जाते हैं, उनका बिग बी क्या करते हैं? अमिताभ बदलते फैशन को भी एक्सपर्ट की तरह फॉलो करते हैं। इसका फायदा यह है कि यह उन्हें स्टाइलिश बनाए रखता है और नुकसान यह कि फैशन के आउट होते ही स्टार होने के कारण उन्हें कुछ कपड़ों को पहनना छोडऩा पड़ता है। इस स्थिति में अमिताभ पुराने हो चुके कपड़ों को फेंकते नहीं हैं। वह इन कपड़ों को या तो जरूरतमंद लोगों को दे देते हैं या फिर उन्हें सहेजकर रखते हैं। उनका मानना है कि फैशन फिर लौट कर आता है।अमिताभ हाल ही में कोरोना महामारी को हराकर अस्पताल से घर लौटे हैं और आते ही अपने काम में जुट गए हैं। कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो में वे अपने खास अंदाज में नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्मी कॅरिअर की बात करें, तो उनकी आने वाली फिल्मों में शामिल है हेराफेरी 3, ब्रह्मास्त्र के अलावा प्रभास- दीपिका पादुकोण की अनाम फिल्म।---- - पुण्यतिथि पर विशेषहिन्दी सिनेमा को प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम और चौदहवीं का चांद जैसी क्लासिक फिल्में देने वाले फिल्मकार एवं अभिनेता गुरूदत्त को उनके प्रभावशाली निर्देशन के लिए जाना जाता है। आज ही के दिन 10 अक्टूबर 1964 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा।भारतीय फिल्मों के स्वर्णिम दौर में तीन फिल्मकार महबूब खान, राजकपूर और गुरूदत्त ऐसे नाम है जिन्होंने जोखिम लेकर व्यावसायिक सिनेमा में कलात्मक फिल्में बनाने का प्रयास किया। स्वर्ण काल की फिल्मों में कहानी, गीत, संगीत और अभिनय के साथ ही निर्देशन काफी प्रभावशाली होता था। हालांकि गुरूदत्त को उम्दा अभिनेता के तौर फिल्मों के इतिहास में याद तो किया ही जायेगा, लेकिन बतौर निर्देशक उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने सामाजिक संदेश के लिए फिल्मों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया।गुरुदत्त पहले ऐसे निर्देशक थे, जिन्होंने दर्शकों को फिल्मों की बारीकियों से रूबरू करवाया। गुरुदत्त की स्टोरी टेलिंग की क्षमता अद्वितीय थी। उनकी तारीफ में फिल्मकार अनवर जमाल ने कहा था- क्राइम थ्रिलर फिल्मों के निर्माण में गुरुदत्त ने मानक तय किया था। उनकी फिल्मों में कहानी की कई तहें दिखाई देती हैं। वो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को समझकर फिल्म बनाने वालों में से थे। उनकी फिल्मों में कोई चीज बेवजह नहीं मिलती थी।गुरूदत्त के नाम से लोकप्रिय वसंतकुमार शिवशंकर पादुकोण का जन्म नौ जुलाई 1925 को बेंगलूर में हुआ था। टाइम पत्रिका द्वारा चुनी गयी 100 आल टाइम बेस्ट फिल्मों में गुरूदत्त की प्यासा और कागज के फूल को शामिल किया गया। वर्ष 1944 से 1964 के बीच गुरूदत्त सक्रिय रहे और 10 अक्टूबर 1964 में मुंबई के पेडर रोड स्थित अपार्टमेंट में अपने बिस्तर पर गुरूदत्त रहस्यमयी तरीके से मृत पाये गये, उस वक्त उनकी उम्र केवल 39 वर्ष थी। ये भी कहा जाता है कि काफी समय से वे अपनी शराब की लत जूझ रहे थे और अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उनकी मृत्यु के पीछे उनके अपने पारिवारिक कारण भी थे जिनसे भी दुनिया अनजान नहीं थी फिर भी उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस बात का खुलासा कभी नहीं हो पाया। उनके जीवन में दो नायिकाएं थी एक गीता दत्त, जो उनकी पत्नी बनी और एक वहीदा रहमान, जिनका साथ वो दे नहीं पाए।वर्ष 1944 में प्रभात फिल्म से फिल्म दुनिया में कदम रखने वाले गुरूदत्त ने शुरूआत में बतौर कोरियोग्राफर काम किया। इस दौरान ही रहमान एवं देवानंद उनके करीबी दोस्त बन गये। देवानंद के बैनर नवकेतन तले उनकी पहली फिल्म बाजी, 1957 में आयी और उनकी आखिरी फिल्म सांझ और सवेरा, मीनाकुमारी के साथ थी। गुरूदत्त नृत्य की बेहतर समझ रखते थे और उन्होंने उदयशंकर के आर्ट ट्रूप में भी काम किया था।उनके बारे में देवानंद ने कहा कि फिल्मी दुनिया में उनके एकमात्र सच्चे दोस्त गुरूदत्त रहे। प्रभात फिल्म्स में काम करने के दौरान दोनों की दोस्ती गहरी हो गयी। गुरूदत्त को उन्होंने बाजी में ब्रेक दिया तो गुरूदत्त ने देवसाहब को सीआईडी फिल्म में लीड रोल में लिया था।

- जन्मदिन पर विशेष- आलेख मंजूषा शर्माहाल ही में अभिनेत्री रेखा उर्फ भानुप्रिया अपने खास अंदाज में एक टीवी चैनल के नए सीरियल को प्रमोट करती नजर आईं, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे क्या इस सीरियल में काम करने जा रही हैं या केवल प्रमोटर हैं। खैर आज हम सब की प्यारी और खूबसूरत रेखा 66 साल की हो गई हैं। उन्हें देखकर लगता है कि उनके लिए उम्र का बढऩा महज एक संख्या है। उनकी लगातार बढ़ती खूबसूरती के आगे उम्र भी नतमस्तक है। वे कमाल की अभिनेत्री, डांसर, शायरा और गायिका हैं। उनके गायन का कमाल कभी -कभार टीवी रियलिटी शो में या फिर किसी फिल्म आधारित पुरस्कार समारोह में देखने को मिल जाता है और लोग उनकी इस अदा के भी दीवाने हो जाते हैं। वे एक ऐसी अदाकारा हंै जिसका बॉलीवुड में शायद कोई सानी नहीं है। रेखा की जि़ंदगी का फलसफा ही कुछ ऐसा है कि हर कोई उन्हें समझना चाहता है।66 साल की उम्र में भी रेखा बहुत स्टाइलिस्ट हैं। वेस्टर्न ड्रेस में वे जितनी आकर्षक लगती हैं, तो साड़ी में और भी खूबसूरत नजर आती हैं। सिल्क की साड़ी के साथ पारंपरिक ज्वैलरी, बालों में गजरा, मांग में सिंदूर, डार्क लिपिस्टिक, बात करने की एक खास तहजीब और अदा की चाशनी, उनके सामने आने वाला हर इंसान उनका मुरीद हो जाता है। हर समारोह में रेखा एक सुहागन की तरह एंट्री मारती हैं। यही वजह है जो हर इवेंट में हर किसी की निगाहें केवल रेखा पर ही जा टिकती हैं। रेखा की रहस्यमयी निजी जिंदगी को जानने की उत्सुकता आज भी लोगों में है।जब भी रेखा मांग में सिंदूर लगाती हैं फैंस उनसे तरह-तरह के सवाल पूछने लग जाते हैं। फैंस अक्सर रेखा से ये जानना चाहते हैं कि वह अपनी मांग में किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में पहली बार रेखा मांग में सिंदूर लगाए नजर आई थीं। रेखा की मांग में सिंदूर देखकर शादी में मौजूद सभी मेहमान हैरान हो गए थे और उनकी आंखों में केवल एक ही प्रश्न था कि कौन है वो खुशनसीब? आज भी रेखा वैसे ही नजर आती हैं। हालांकि रेखा ने कभी अपने बारे में हो रही बातों पर ध्यान नहीं दिया और न ही इसका कभी खुलासा किया कि वे किसके नाम का सिंदूर भरती हैं।10 अक्टूबर 1954 को तमिल परिवार में जन्मीं भानुप्रिया यानी रेखा के मां -पिता दोनों ही अभिनय जगत से जुड़े हुए थे। 12 साल की उम्र में आई रंगुला रत्नम उनकी पहली फिल्म थी जिसे बाद में 1976 में रंगीला रतन के नाम से दोबारा हिन्दी में भी बनाया गया। मुंबई आने और हिन्दी फिल्मों में कदम रखने से पहले रेखा ने एक तेलुगू और एक कन्नड़ फिल्म की। वर्ष 1970 में आई सावन भादो उनकी पहली हिन्दी फिल्म थी। उनके पहले हीरो नवीन निश्चल थे।शुरुआत में सांवली-सलोनी रेखा अपने भारी शरीर और हिन्दी बोलने में सहज ना होने की वजह से हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री में नोटिस नहीं की गई। हालांकि इसके बाद उनकी काया पलट हुई। ना सिर्फ उन्होंने वजन कम किया बल्कि हिन्दी और उर्दू में भी पकड़ बनाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। तभी तो मुजफ्फर अली ने जब उमराव जान फिल्म बनाने का विचार किया, तो उनके जेहन में लीड रोल के लिए एक ही नाम था और वो रेखा थीं। फिल्म की सफलता में रेखा की मौजूदगी सबसे बड़ा कारण बनी।रेखा ने हिन्दी सिनेमा में कला और व्यावसायिक दोनों ही तरह की फिल्में कीं और शोहरत पाई। अभिनय में नयापन और विविधता ने बहुत जल्द उन्हें हिन्दी सिने जगत की सबसे कामयाब अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया।रेखा का निजी जीवन विवादास्पद ही रहा। अभिनेता विनोद मेहरा के साथ उनकी कथित शादी बहुत दिन तक नहीं चल सकी। एक इंटरव्यू में रेखा ने इस शादी से साफ इनकार किया। बहरहाल इसके बाद उन्होंने व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन इस शादी का अंत तलाक से हुआ । बाद में मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ भी उनके प्रेम संबंध के किस्से हमेशा सुर्खियों में रहे। कहा जाता है कि रेखा आज जैसी दिखती हैं उसमें अमिताभ बच्चन का बड़ा योगदान है। सन् 1976 में आई फि़ल्म दो अनजाने में उन्होंने अमिताभ के साथ काम किया। ये भी कहा जाता है कि रेखा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनकी ये मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो सकीं। जब अमिताभ और रेखा के इश्क के चर्चें आम थे, तब एक दिन जया ने अमिताभ की अनुपस्थिति में रेखा को घर बुलाया और उनकी बहुत खातिरदारी की। रेखा को विदा करते समय उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वे अमित से बहुत प्यार करती हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। अमिताभ को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने रेखा से दूरी बना ली और रेखा ने भी यही रास्ता अपनाया। बाद में उनकी त्रिकोणात्मक प्रेम कहानी पर यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला बनाई और इसमें अमिताभ, जया , रेखा, शशिकपूर और संजीव कुमार को लीड रोल में लिया। संबंधों में आई तमाम कडु़वाहट के बाद भी रेखा और जया ने एक साथ ये फिल्म की।

रेखा आज भी कभी भी दोपहर 2 बजे से पहले अपनी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाती हैं। उनका मानना था कि सुबह के समय चेहरे पर एक अलग तरह की सूजन रहती है, जो करीब एक बजे तक चली जाती है। इस समय रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ मुंबई में बांद्रा स्थित अपने बंगले में रहती हैं। फिल्मी दुनिया के कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकीं रेखा को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है।रेखा ने अपने सालों लम्बे कॅरिअर में लगभग 175 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिल-ओ-दिमाग पर छा गई। रेखा ने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया है और यह कहा जा सकता है कि उन्हें अपनी जिंदगी से शायद ही कोई शिकायत होगी। उन्होंने जिस वक्त जो चाहा, वो काम किया और कभी इस बात की परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे।----

रेखा आज भी कभी भी दोपहर 2 बजे से पहले अपनी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाती हैं। उनका मानना था कि सुबह के समय चेहरे पर एक अलग तरह की सूजन रहती है, जो करीब एक बजे तक चली जाती है। इस समय रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ मुंबई में बांद्रा स्थित अपने बंगले में रहती हैं। फिल्मी दुनिया के कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकीं रेखा को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है।रेखा ने अपने सालों लम्बे कॅरिअर में लगभग 175 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिल-ओ-दिमाग पर छा गई। रेखा ने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया है और यह कहा जा सकता है कि उन्हें अपनी जिंदगी से शायद ही कोई शिकायत होगी। उन्होंने जिस वक्त जो चाहा, वो काम किया और कभी इस बात की परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे।---- - जन्मदिन पर विशेष-आलेख मंजूषा शर्मामुंबई। जॉनी, जिनके घर शीशों के होते हैं, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते (फिल्म वक्त), आपके पैर देखें, बड़े ही खूबसूरत हैं, इन्हें जमीं पर नहीं रखिएगा, मैले हो जाएंगे...(फिल्म पाकीजा) इस जैसे अनगिनत संवादों से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता राजकुमार का आज जन्मदिन है। उन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 24 साल हो गए हैं।राजकुमार अपने नाम की तरह ही फिल्मी दुनिया के राजकुमार थे। वे बड़े ठसन के साथ फिल्मी दुनिया में रहे और इसी अंदाज से इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। अपने दौर में उन्होंने लोगों को दीवाना बना दिया था। अपने अभिनय, अपने संवाद और खास स्टाइल में उनका चुरुट पीना , उनके सफेद जूते, उनके बालों की स्टाइल और बाद में आंखों पर वो मोटा चश्मा, लोगों को बहुत पसंद आया। एक दौर था जब लोग केवल उनके नाम से ही फिल्में देखने पहुंचा करते थे।आज जब भी हम अभिनेता राजकुमार को याद करते हैं, सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, वो है उनकी आवाज। मगर ये भी दुर्भाग्य है कि राजकुमार अपने जीवन के आखिरी दिनों में गले के कैंसर से जूझ रहे थे और 3 जुलाई 1996 को उन्होंने मौत के आगे हार मान ली। नब्बे के शुरुआती सालों में राजकुमार साहब गले के दर्द से जूझ रहे थे। दर्द इस कदर कष्टकारी था कि बोलना भी दुश्वार हो रहा था। बाद में पता चला कि उन्हें गले का कैंसर है। इस लोकप्रिय अभिनेता का अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से केवल परिवार वालों की मौजूदगी में किया गया। क्योंकि राजकुमार नहीं चाहते थे, उनकी अंतिम यात्रा में परिवार के सिवाय कोई और अन्य शामिल हो। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और प्रशंसकों ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान किया और उन्हें अपनी यादों में हमेशा के लिए संजो कर उन्हें अंतिम विदाई दी।राजकुमार का जन्म अविभाजित भारत के बलोच प्रान्त में एक कश्मीरी परिवार में 8 अक्टूबर 1929 को हुआ था और उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। राजकुमार पुलिस सेवा में सब इंस्पेक्टर थे और मुंबई के माहीम इलाके के थाने में ड्यूटी किया करते थे। सब इंस्पेक्टर की नौकरी के दौरान ही एक दिन गश्त कर रहे राजकुमार से एक सिपाही ने कहा कि हुजूर आप रंग-ढंग और कद काठी से एकदम हीरो दिखते हैं। आप अगर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाएं तो लाखों दिलों को आसानी से जीत सकते हैं। संयोग से एक बार निर्माता बलदेव दुबे उन्हीं के थाने पहुंचे और सब इंस्पेक्टर कुलभूषण पंडित के बातचीत के तरीके से काफी प्रभावित हुए। ये वो समय था जब फिल्ममेकर बलदेव दुबे अपनी फिल्म शाही बाजार की तैयारी कर रहे थे। बलदेव दुबे, कुलभूषण पंडित से इतने प्रभावित हुए कि फिल्मों में काम करने का ऑफर दे दिया। राजकुमार ने भी नौकरी से इस्तीफा देकर निर्माता बलदेव दुबे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजकुमार ने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमाजगत को एक से बढ़कर एक फिल्में दीं। राजकुमार को पहचान मिली सोहराब मोदी की फिल्म नौशेरवां-ए-आदिल से। इसी साल आई फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति के छोटे से किरदार में भी राजकुमार खूब सराहे गए।साठ के दशक में राजकुमार की जोड़ी मीना कुमारी के साथ खूब सराही गई और दोनों ने अद्र्धांगिनी, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर, काजल जैसी फिल्मों में साथ काम किया। यहां तक कि लंबे अरसे से लंबित फिल्म पाकीजा में जब काम करने को कोई नायक तैयार न हुआ, तब भी राजकुमार ने ही हामी भरी। वे मीना कुमारी के प्रशंसक थे और मीना जी के अलावा वह किसी नायिका को अदाकारा मानते भी नहीं थे। उनकी एक और फिल्म अपने अलहदा संवाद के कारण मशहूर हुई - हीर रांझा, जिसमें उनकी जोड़ी बनी प्रिया राजवंश के साथ । फिल्म के सारे गाने लोकप्रिय हुए। फिल्म खास इसलिए थी, क्योंकि इसके सारे संवाद काव्यात्मक थे।अभिनेता सोहराब मोदी के साथ फिल्मी जीवन शुरू करने के कारण उनका असर राजकुमार पर भी पड़ा और वे संवादों पर विशेष ध्यान देते। बुलंद आवाज और खालिस उर्दू बोलने वाले राजकुमार की पहचान एक संवाद प्रिय अभिनेता के रूप में बनी। उनके लिए खास तौर से संवाद लिखे जाते थे। यहीं नहीं यदि उन्हें संवाद पसंद नहीं आते थे, तो वे उसमें बदलाव लाने के लिए अड़ भी जाते थे। राजकुमार अनुशासनप्रिय इंसान थे और अपने हिसाब से जिंदगी जीना पसंद करते थे। इसीलिए फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी हठ किया करते थे, जिसके कई किस्से काफी मशहूर हैं। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म पाकीजा का है। फिल्म के एक दृश्य में राजकुमार, मीना कुमारी से निकाह करने के लिए उन्हें तांगे पर लेकर जाते हंै। तभी एक शोहदा उनका पीछा करता हुआ आता है। स्क्रिप्ट के अनुसार राजकुमार उतर कर शोहदे के घोड़े की लगाम पकड़ लेते हैं और उसे नीचे उतरने को कहते हैं। शोहदा उनके हाथ पर दो-तीन कोड़े मारता है और फिर राजकुमार लगाम छोड़ देते हैं। इस दृश्य को लेकर राजकुमार अड़ गए। उनका कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मामूली गली का गुंडा राजकुमार को मारे! होना तो यह चाहिए कि मैं उसे घोड़े से खींच कर गिरा दूं और बलभर मारूं। निर्देशक ने समझाया कि आप राजकुमार नहीं आपका किरदार सलीम खान का है। राजकुमार नहीं माने। निर्देशक ने भी शोहदे को तब तक कोड़े चलाने का आदेश किया, जब तक राजकुमार लगाम न छोड़ दें। अंतत: बात राजकुमार की समझ में आ गई।वहीं राजकुमार ने फिल्म जंजीर महज इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि फिल्म की कहानी सुनाने आए निर्देशक प्रकाश मेहरा के बालों में लगे चमेली के तेल की महक उन्हें नागवार गुजरी थी। प्रकाश मेहरा ने फिर नए हीरो अमिताभ बच्चन को लेकर दांव खेला और इस फिल्म ने अमिताभ और प्रकाश मेहरा, दोनों की जिंदगी ही बदल कर रख दी। राजकुमार लोगों पर कमेंट्स करने के लिए भी मशहूर थे। एक बार तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के सूट की तारीफ करते हुए यहां तक कह दिया था कि वे ऐसे कपड़े के परदे अपने घर में लगाना चाहते हैं। जब उनकी कोई फिल्म नहीं चलती थी तो वे कहा करते थे- राजकुमार फेल नहीं होता। फिल्में फेल होती हैं। अभिनेता राजकुमार जब तक जिंदा रहे , अपनी शर्तों पर फिल्में की और अपनी शर्तों पर ही इस दुनिया से विदा हुए।

-

विश्व दृष्टि दिवस 8 अक्टूबर पर विशेष-प्रो. डॉ. एम. एल. गर्ग, विभागाध्यक्ष नेत्र रोग विभाग, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर

रायपुर. विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर कल डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के नेत्र रोग विभाग में टेलीमेडिसिन के जरिये राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़कर नेत्रों की सुरक्षा, नेत्र सम्बन्धी बीमारियों एवं उनके उपचार के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जाएगी। आयोजन की जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विभागाध्यक्ष नेत्र रोग विभाग प्रो. डॉ. एम. एल. गर्ग ने बताया कि हर साल अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है जिसे मनाने का उद्देश्य आमजनों में दृष्टि या नेत्र की महत्ता एवं उसकी सुरक्षा के संबंध में जागरूक करना है।

वैसे तो शरीर में नेत्र या आंख के साथ अन्य ज्ञानेन्द्रियां भी हैं किंतु नेत्र की महत्ता ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि किसी वस्तु, व्यक्ति आदि को देख लेने भर से उस वस्तु, व्यक्ति की शारीरिक संरचना की 80 से 90 फीसदी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जीभ का कार्य बोलने में सहायता करना और स्वाद की जानकारी देना, कान का कार्य सुनना, नाक का कार्य श्वांस लेना एवं सूंघ कर किसी वस्तु की सुगंध ज्ञात करना है। ये सभी ज्ञानेन्द्रियां केवल कुछ ही चीजों की जानकारी एवं अनुभव प्रदान करती हैं लेकिन नेत्र एकमात्र ऐसी इन्द्रिय है जो कई प्रकार से उपयोगी है। जैसे- हर्ष या वेदना हो अर्थात् गम या खुशी हो तो आंख से दुख या खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। नेत्र प्रत्यक्षदर्शी भी होते हैं। किसी वस्तु की प्रकृति का एक बार अनुभव हो जाने पर बाद में उसे देखने भर से उसकी प्रकृति भर का अनुमान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके हाथ में पेन या किताब है तो देखने भर से उनकी आकार, रंग आदि की जानकारी मिल जाती है। इस लिहाज से आंखों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि आंखें हैं तो जहान हैं। मानव शरीर में आंखों का कोई मोल नहीं है, ये बेशकीमती हैं जिनकी वजह से हम इस खूबसूरत संसार को देख पाते हैं।

इतना ही नहीं, आंखों से शरीर के अन्य अंगों की बीमारी या उनके लक्षणों की जानकारी भी मिल जाती है। जैसे- यदि किसी व्यक्ति को पीलिया है तो उसकी आंखें पीली हो जाएंगी। दिमाग में सूजन है तो आंख की अंदरूनी भाग की जांच करने पर दिमाग के सूजन का पता चल जाता है।

आंखों की सुरक्षा के लिये आंखों में होने वाली बीमारयों की जानकारी एवं रोकथाम जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आंखों की सामान्य बीमारियों में दृष्टि दोष, जिसको चश्मे से ठीक किया जाता है। मोतियाबिंद को ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है। इसके अलावा आंखों में काला मोतिया (ग्लाकोमा) जिसमें ज्यादातर 40 साल के बाद आंख का दबाव बढ़ता है और आंख की आप्टिक नर्व सूख जाती है और नेत्र ज्योति धीरे-धीरे कम होने लगती है इसलिए 40 साल उम्र के बाद आंख का एक सामान्य परीक्षण करवाते रहना चाहिए।

आंखों में दृष्टि जाने का दूसरा कारण है आंखों में किसी भी प्रकार की छोटी-मोटी चोट लगे तो विशेषज्ञ को तुरंत दिखवाना चाहिए ताकि तत्काल उपचार हो जाए वर्ना आंखों का कार्निया एवं नेत्र के अन्य भाग भी प्रभावित हो सकते हैं और दृष्टि जाने का अंदेशा बना रहता है।

कभी-कभी आंख के अंदर का पानी (विट्रियस) में मटमैलापन, पतलापन और रक्त का रिसाव हो सकता है। इनका कारण शरीर की अन्य बीमरियां जैसे ब्लड प्रेशर, मधुमेह एवं चोट आदि होते हैं।

इनके साथ ही इन सभी चीजों से रेटिना भी प्रभावित होता है इसलिए समय रहते आंखों की जांच की जाये या परीक्षण किया जाए तो बीमारी का पता लग जाता है और इलाज संभव होता है और दृष्टि बरकरार रहती है।

बच्चों में भी नेत्र सम्बन्धी समस्या पायी जाती है जिसमें भेंगापन, सूखापन, मोतियाबिंद, काला मोतिया एवं नेत्र की जन्मजात बीमारियां शामिल हैं इसलिए आंखों में किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करवाना चाहिए। वर्ना बड़े होने पर इलाज कराने पर भी रौशनी नहीं आती।

ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम करना, संतुलित आहार नहीं लेना, उचित जीवनशैली नहीं अपनाना, इनकी वजह से भी आंखों में सूखापन(ड्राई आई), आंखें लाल होना (रेड आई) और आंसू की थैली में अधिक उम्र में संक्रमण होने की आशंका होती है जो नासूर हो जाती है। इसके चलते आंखों में कोई बीमारी हो तो उचित इलाज होने पर भी ठीक होने में समस्या आती है इसलिए आंसू की थैली में कुछ बीमारी हो तो उसे समय पर ठीक करना जरूरी होता है।

उपरोक्त बातें विश्व दृष्टि दिवस पर जनजागरण हेतु समाचार पत्र, चल-चित्र माध्यम, रेडियो, गोष्ठी, पोस्टर, रैली प्रदर्शनी आदि के माध्यम से समझाई जाती हैं, ताकि नेत्रों की सुरक्षा हो सके और दृष्टि बनी रहे। वर्तमान कोरोना काल में ये सभी जनजागरूकता कार्यक्रम टेलीमेडिसीन से जुड़कर, सोशल मीडिया व डिजीटिल प्लेटफार्म में आयोजित किये जाएंगे। अधिकतर शासकीय अस्पतालों में जिला स्तर एवं मेडिकल कॉलेजों में आंख की प्रत्येक बीमारी का सुचारू रूप से एवं कारगर ढंग से उपचार उपलब्ध है।

आजकल आधुनिक उपकरण मशीन जैसे- स्लिट लैम्प, पेरीमिट्री, सोनोग्राफीे, एंजियोग्राफी, ओसीटी, माइक्रोस्कोप, टोनोमीटर, लेजर, नेत्र प्रत्यारोपण और लेंस प्रत्यारोपण की सुविधाएं उपलब्ध हैं इसलिए जनसाधारण इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

नेत्र की महत्ता प्रतिपादित करते हुए ठीक ही कहा गया है:

बिन नयन परिभाषा रंगों की न हो,

प्रीत गढ़े चितवन जब-जब मिलना हो,

नेत्र-मित्र सत्य के, मिथ्या के विनाशी,

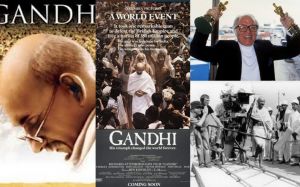

नेत्रों से ही प्रदर्शित हर्ष-वेदना हो - आलेख- मंजूषा शर्माबॉलीवुड में भारत की आजादी को लेकर बहुत सी फिल्में बनी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली कई नामी हस्तियों पर भी फिल्में बनी हैं, लेकिन एक हस्ती पर सबसे ज्यादा फिल्में बनी हैं और वो हैं महात्मा गांधी। आज उनकी जयंती पर हम उन फिल्मों की जानकारी दे रहे हैं, जिनमें कुछ बापू के जीवन चरित्र को उजागर करती हैं और कुछ उनके विचारों से प्रेरित हैं।गांधी (1982)- रिचर्ड एडनबरो के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बापू का किरदार हॉलीवुड एक्टर बेन किंग्सले ने निभाया था। इस फिल्म में बापू के सत्याग्रह और उसका भारत की आजादी पर प्रभाव दिखाया गया था। फिल्म में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा के किरदार में भारतीय एक्टर रोहिणी हट्टंगड़ी थीं। इस फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड्स और 26 अन्य बड़े फिल्म अवार्ड्स मिले थे। इस फिल्म में ज्यादातर हिन्दी फिल्मों और थियेटर कलाकारों को मौका दिया गया था।सरदार (1993)- भारत के लौह-पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल , गांधी जी के एक भाषण के बाद किस तरह से आजादी की लड़ाई में कूदे, यह फिल्म इस कहानी को दिखाती है। यह कहानी सरदार पटेल की जीवनी है जो उनके आखिरी के 5 सालों को दिखाती है। 1945 से 1950 के बीच वो किस तरह से एक महानायक बनकर उभरे, यह फिल्म इसी का लेखा-जोखा है।दि मेकिंग ऑफ महात्मा (1996)- निर्देशक श्याम बेहेगल की यह फिल्म गांधी जी के उस दौर की कहानी दिखाती है जब वो अफ्रीका में पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान उनके साथ जो अमानवीय व्यव्हार हुए, उसके बाद गांधी जी ने इन जुल्मों से दुनिया को आजाद करवाने की कसम खा ली। फिल्म में गांधी की भूमिका में रजत कपूर थे और पल्लवी जोशी कस्तूरबा के किरदार में थीं।हे राम (2000)- हिंदू-मुसलमान दंगों में एक हिंदू आदमी साकेत की पत्नी का रेप हो जाने के बाद वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो कसम खाता है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलामानों को मार डालेगा। इसी बीच उसकी मुलाकात महाराज नाम के एक कट्टर हिंदू आदमी से होती है जो उसे महात्मा गांधी की हत्या करने को प्रेरित करता है। फिल्म में कमल हासन, शाहरुख खान, हेमामालिनी, नसीरुद्दीन शाह और रानी मुखर्जी जैसे कलाकारों ने काम किया था।गांधी माय फादर (2007)- गांधी पूरी दुनिया के लिए तो महात्मा थे लेकिन एक पिता के रूप में वो क्या थे, इसकी एक झलक इस फिल्म के माध्यम से मिलती है। गांधी और उनके बड़े बेटे हरिलाल (अक्षय खन्ना) के बीच के टकराव यह दिखाते हैं कि गांधी भले ही राष्ट्रपिता बन गए, लेकिन अपने बेटे के पिता के रूप में हार गए।लगे रहो मुन्ना भाई (2010)- यह फिल्म वैसे तो सीधे-सीधे गांधी जी की कहानी पर आधारित नहीं है , लेकिन इसमें उन्हीं सीख बसी हुई है। मुंबई का एक डॉन मुन्नाभाई एक लड़की को प्रभावित करने के लिए गांधी जी से जुड़ी हर किताब पढ़ डालता है। इसके बाद उसे जगह-जगह गांधी जी नजर आते हैं। गांधी जी से सलाह लेकर ही वो सबकी समस्या दूर करता है और गांधीगिरी की नींव रखता है। फिल्म में संजय दत्त, अरशद वारसी लीड रोल में थे।गांधी टू हिटलर (2011)- राकेश रंजन कुमार की यह फिल्म दो समकालीन दुनिया को जोड़ती है। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान गांधी ने हिटलर को कुछ पत्र लिखे थे जिनमें उन्होंने हिटलर से अपना नरसंहार बंद करने को कहा था। यह फिल्म गांधी और हिटलर की की आइडियोलॉजी में अंतर दिखाती है। फिल्म में हिटलर की भूमिका में रघुवीर यादव थे।---------

- जयंती पर विशेष, आलेख- मंजूषा शर्माबंगाल से लेकर त्रिपुरा और देश के विभिन्न हिस्सों के लोक संगीत को फिल्मों में प्रमुखता से महत्व दिलाने का श्रेय जिन संगीतकारों को है, उनमें सबसे पहला नाम सचिन देव बर्मन यानी एस. डी. बर्मन का लिया जाता है। उन्होंने अपने ठेठ लोक अंदाज में फिल्मों में गाने गाए, जो आज भी लोकप्रिय हैं। उनके द्वारा तैयार मीठें धुनों ने न जाने कितने ही साधारण से गीतों को असाधारण बना दिया।कोलकाता के संगीत प्रेमियों में सचिन कारता, मुम्बई के संगीतकारों के लिए बर्मन दा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के रेडियो श्रोताओं में शोचिन देब बोर्मोन, सिने जगत में एस.डी. बर्मन -उनके गीतों ने हर किसी के दिल में अमिट छाप छोड़ी है। उनके संगीत में विविधता थी। उनके संगीत में लोक गीत की धुन झलकती, वहीं शास्त्रीय संगीत का स्पर्श भी था। उनका अपरंपरागत संगीत जीवंत लगता था। यहां कौन हे तेरा..., सुन मेरे बंधु रे.., काहे को रोए.., ओ रे माझी मेरे माझी मेरे साजन हैं उस पार....जैसे उनके गाए अनेक गानों को भला कौन भुला सकता है।नौ भाई-बहनों में एक सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्तूबर,1906 में त्रिपुरा में हुआ। सचिन देव ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा अपने पिता और जाने-माने सितार-वादक नबद्वीप चंद्र देव बर्मन से ली। 1930 के दशक में उन्होंने कोलकाता में सुर मंदिर नाम से अपने संगीत विद्यालय की स्थापना की। वहां वे गायक के तौर पर प्रसिद्ध हुए और उन्हें महान गायक के.सी. डे की संगत में काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने राज कुमार निशाने के लिए 1940 में एक बंगाली फिल्म में संगीत भी दिया। 1938 में उन्होंने गायिका मीरा से विवाह किया और एक वर्ष बाद राहुल देव बर्मन का जन्म हुआ।अशोक कुमार ने उन्हें कोलकाता जाने नहीं दिया

1944 में फि़ल्मस्तान के डायरेक्टर शशधर मुखर्जी के आग्रह पर वे दो फिल्म- शिकारी व आठ दिन, करने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध मुम्बई चले गये, पर मुम्बई में काम आसान नहीं था। शिकारी और आठ दिन व बाद में दो भाई, विद्या और शबनम की सफलता के बाद भी दादा को पहचान बनाने में वक्त लगा। इससे हताश सचिन दा ने वापस कोलकाता जाने का निश्चय किया। यही वो समय था जब अशोक कुमार ने उन्हें रोक लिया और कहा कि फिल्म मशाल का संगीत दीजिए और फिर आप आजाद हैं। दादा ने फिर मोर्चा संभाला। मशाल का संगीत सुपरहिट हुआ। उसी वक्त देव आनंद ने नवकेतन बैनर की शुरुआत की और एस.डी.बर्मन को बाज़ी फिल्म का संगीत देने को कहा। 1951 की यह फिल्म सुपर हिट रही, और फिर जाल (1952), बहार और लड़की फिल्म के संगीत ने सचिन दा के लिए सफलता की नींव रख दी।देवआनंद ने अपनी कंपनी के बैनर तले बनी अनेक फिल्मों में सचिन दा को ही बतौर संगीतकार लिया, जिनमें गाइड, ज्वैलथीफ जैसी फिल्में शामिल हैं। नवकेतन फिल्म्स की गाइड (1965) में काम करते हुए एक गाने के बाद ही एसडी बर्मन काफी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इस बात से सबसे ज्यादा निराश देव आनंद थे, जो बाज़ी (1951) से अब तक बर्मन दा के साथ 12 फिल्मों में काम कर चुके थे। एसडी बर्मन ने देव आनंद को किसी और संगीतकार को लेने का सुझाव दिया, जिसमें उनके सहायक जयदेव भी थे, लेकिन किसी और संगीतकार को लेने की बजाय देव आनंद ने फिल्म को एक गाने के साथ ही रिलीज़ करने का फैसला किया। शायद इस समर्पण और दोस्ती ने ही बर्मन दा को जल्द से जल्द ठीक होने की शक्ति दी, और वह जूनून भी जिससे गाइड के संगीत ने नवकेतन की पिछली सभी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म के हर गाने 'क्या से क्या हो गया, 'दिल ढल जाए रात ना जाए, 'तेरे मेरे सपने, 'पिया तोसे नैना लागे रे, 'मोसे छल किये जाए और 'गाता रहे मेरा दिल बेमिसाल थे और आज तक संगीत प्रेमियों के पसंदीदा हैं। दरअसल गाइड के संगीत ने एसडी बर्मन को अतुलनीय साबित किया। जल्द ही 'खायी है रे हमने कसम (तलाश, 1969), 'दिल आज शायर (गैम्बलर, 1971), 'मेघा छाये आधी रात (शर्मीली, 1971) के साथ बर्मन दा का संगीत फिर से उफान चढ़ा।लोकसंगीत का समावेशबर्मन दादा तुरंत धुने तैयार करने में माहिर थे, और इन धुनों में लोक और रविन्द्र संगीत के साथ ही शास्त्रीय संगीत का मिश्रण हुआ करता था। वे अपने संगीत में पाश्चात्य संगीत का भी उचित मिश्रण करते थे। वे व्यावसायीकरण में हिचकते थे पर वे ये भी चाहते थे कि गाने की धुन ऐसी हो कि कोई भी इसे आसानी से गा सके। जहां जरूरत पड़ी उन्होंने सुंदर शास्त्रीय संगीत दिया, लेकिन वे कहते थे कि फिल्म संगीत वो माध्यम नहीं है जहां आप शास्त्रीय संगीत का कौशल दिखाएं।त्रिपुरा के राजशाही परिवार से ताल्लुकबर्मन दादा को 1974 में लकवे का आघात लगा जिसके बाद वे 31 अक्तूबर 1975 को हमें छोड़ कर चले गये। एक समय था जब त्रिपुरा का शाही परिवार उनके राजसी ठाठ बाट छोड़ संगीत चुनने के खिलाफ था। दादा इससे दुखी हुए और बाद में त्रिपुरा से नाता तोड़ लिया। आज त्रिपुरा का शाही परिवार एस.डी. बर्मन के नाम से जाना जाता है!!! सचिन दा अपनी फिल्मों में यदि सिचुएशन हो तो एक गीत अपनी आवाज़ में अवश्य रखते थे। उनकी आवाज़ में उनके संगीत को सुनना भी अपने आप में एक शानदार अनुभव है।उनके कुछ लोकप्रिय गाने1. मोरा गोरा अंग लइले (लता मंगेशकर)2. पिया तोसे नैना लागे रे (लता मंगेशकर)3. ओ रे माझी मेरे माझी (सचिन देव बर्मन)4. चल री सजनी अब का सोचे (मुकेश)5. वक्त ने किया क्या हसी सितम (गीता दत्त)6. शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा सबाब (किशोर-लता)7. ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली (किशोर)8. अब के बरस भेज भैया को बाबुल (आशा भोसले)9. दिल का भंवर करे पुकार (मो. रफी)10. पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई (मन्ना डे)

1944 में फि़ल्मस्तान के डायरेक्टर शशधर मुखर्जी के आग्रह पर वे दो फिल्म- शिकारी व आठ दिन, करने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध मुम्बई चले गये, पर मुम्बई में काम आसान नहीं था। शिकारी और आठ दिन व बाद में दो भाई, विद्या और शबनम की सफलता के बाद भी दादा को पहचान बनाने में वक्त लगा। इससे हताश सचिन दा ने वापस कोलकाता जाने का निश्चय किया। यही वो समय था जब अशोक कुमार ने उन्हें रोक लिया और कहा कि फिल्म मशाल का संगीत दीजिए और फिर आप आजाद हैं। दादा ने फिर मोर्चा संभाला। मशाल का संगीत सुपरहिट हुआ। उसी वक्त देव आनंद ने नवकेतन बैनर की शुरुआत की और एस.डी.बर्मन को बाज़ी फिल्म का संगीत देने को कहा। 1951 की यह फिल्म सुपर हिट रही, और फिर जाल (1952), बहार और लड़की फिल्म के संगीत ने सचिन दा के लिए सफलता की नींव रख दी।देवआनंद ने अपनी कंपनी के बैनर तले बनी अनेक फिल्मों में सचिन दा को ही बतौर संगीतकार लिया, जिनमें गाइड, ज्वैलथीफ जैसी फिल्में शामिल हैं। नवकेतन फिल्म्स की गाइड (1965) में काम करते हुए एक गाने के बाद ही एसडी बर्मन काफी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इस बात से सबसे ज्यादा निराश देव आनंद थे, जो बाज़ी (1951) से अब तक बर्मन दा के साथ 12 फिल्मों में काम कर चुके थे। एसडी बर्मन ने देव आनंद को किसी और संगीतकार को लेने का सुझाव दिया, जिसमें उनके सहायक जयदेव भी थे, लेकिन किसी और संगीतकार को लेने की बजाय देव आनंद ने फिल्म को एक गाने के साथ ही रिलीज़ करने का फैसला किया। शायद इस समर्पण और दोस्ती ने ही बर्मन दा को जल्द से जल्द ठीक होने की शक्ति दी, और वह जूनून भी जिससे गाइड के संगीत ने नवकेतन की पिछली सभी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म के हर गाने 'क्या से क्या हो गया, 'दिल ढल जाए रात ना जाए, 'तेरे मेरे सपने, 'पिया तोसे नैना लागे रे, 'मोसे छल किये जाए और 'गाता रहे मेरा दिल बेमिसाल थे और आज तक संगीत प्रेमियों के पसंदीदा हैं। दरअसल गाइड के संगीत ने एसडी बर्मन को अतुलनीय साबित किया। जल्द ही 'खायी है रे हमने कसम (तलाश, 1969), 'दिल आज शायर (गैम्बलर, 1971), 'मेघा छाये आधी रात (शर्मीली, 1971) के साथ बर्मन दा का संगीत फिर से उफान चढ़ा।लोकसंगीत का समावेशबर्मन दादा तुरंत धुने तैयार करने में माहिर थे, और इन धुनों में लोक और रविन्द्र संगीत के साथ ही शास्त्रीय संगीत का मिश्रण हुआ करता था। वे अपने संगीत में पाश्चात्य संगीत का भी उचित मिश्रण करते थे। वे व्यावसायीकरण में हिचकते थे पर वे ये भी चाहते थे कि गाने की धुन ऐसी हो कि कोई भी इसे आसानी से गा सके। जहां जरूरत पड़ी उन्होंने सुंदर शास्त्रीय संगीत दिया, लेकिन वे कहते थे कि फिल्म संगीत वो माध्यम नहीं है जहां आप शास्त्रीय संगीत का कौशल दिखाएं।त्रिपुरा के राजशाही परिवार से ताल्लुकबर्मन दादा को 1974 में लकवे का आघात लगा जिसके बाद वे 31 अक्तूबर 1975 को हमें छोड़ कर चले गये। एक समय था जब त्रिपुरा का शाही परिवार उनके राजसी ठाठ बाट छोड़ संगीत चुनने के खिलाफ था। दादा इससे दुखी हुए और बाद में त्रिपुरा से नाता तोड़ लिया। आज त्रिपुरा का शाही परिवार एस.डी. बर्मन के नाम से जाना जाता है!!! सचिन दा अपनी फिल्मों में यदि सिचुएशन हो तो एक गीत अपनी आवाज़ में अवश्य रखते थे। उनकी आवाज़ में उनके संगीत को सुनना भी अपने आप में एक शानदार अनुभव है।उनके कुछ लोकप्रिय गाने1. मोरा गोरा अंग लइले (लता मंगेशकर)2. पिया तोसे नैना लागे रे (लता मंगेशकर)3. ओ रे माझी मेरे माझी (सचिन देव बर्मन)4. चल री सजनी अब का सोचे (मुकेश)5. वक्त ने किया क्या हसी सितम (गीता दत्त)6. शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा सबाब (किशोर-लता)7. ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली (किशोर)8. अब के बरस भेज भैया को बाबुल (आशा भोसले)9. दिल का भंवर करे पुकार (मो. रफी)10. पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई (मन्ना डे) - भारत रत्न लता मंगेशकर के जन्मदिन पर विशेष, आलेख- मंजूषा शर्माभारत रत्न और सुरों की मलिका लता मंगेशकर यानी सबकी प्यारी लता दीदी आज अपना 91 वां जन्मदिन मना रही हैं। 28 सितंबर, 1929 को उनका जन्म मराठी ब्राम्हण परिवार में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। लता दीदी ने गायकी में जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, वहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है और शायद ही कोई वहीं तक पहुंच पाएगा। लता दीदी हैं ही ऐसी कि उनकी तुलना करना नामुमकिन है। उनके जन्मदिन पर भगवान से यही प्रार्थना है कि लताजी दीर्घायु हों और उनकी पाक-साफ आवाज से पूरी कायनात सुरीली होती रहे...बरसों बरस तक।आज उनके जन्मदिन पर उनके गाये कुछ गानों का हम यहां जिक्र कर रहे हैं, जो लताजी के भी पसंदीदा हैं।1. नैनों में बदरा छाए (फिल्म -मेरा साया- 1966)2. ए मेरे वतन के लोगों (फिल्म हकीकत-1964)3.सत्यम शिवम सुंदरम ( सत्यम शिवम सुंदरम-1978)4. कुछ दिन ने कहा (अनुपमा-1966)5. लग जा गले (वो कौन थी-1964)6. रहे न रहे हम (ममता-1966)7. आएगा आएगा आने वाला (महल- 1949)8. प्यार किया तो डरना क्या (मुगल ए आजम- 1960)9. जरा की आहट (हकीकत- 1964)10. ए दिले नादान (रजिया सुल्तान-1983)11. अजीब दास्तां है ये (दिल अपना और प्रीत पराई-1960)12. वो भूली दास्तां (संजोग-1961)13. तेरे बिना जिंदगी से (आंधी-1975)14. दिखाई दिए यूं (बाजार- 1982)15. क्या जानूं सजन (बहारों के सपने - 1967)इन सब के अलावा मुझे लताजी की गाया एक भजन काफी पसंद है और वो है अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम ....। यह गीत फिल्म हम दोनों का है और इस गाने का फिल्मांकन अभिनेत्री नंदा और लीला चिटनीस पर हुआ है। फिल्म में नंदा, साधना और देवानंद मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में देवसाहब की दोहरी भूमिका थी। फिल्म के हर गाने लोकप्रिय हुए थे। लेकिन इसका भजन अल्लाह तेरो नाम, आज भी फिल्मी भजनों के श्रृंखला में हिट माना जाता है। इसे लिखा साहिर लुधियानवी ने।फिल्म हम दोनों 1961 की फिल्म थी जिसका निर्माण किया था देव आनंद ने अपने नवकेतन के बैनर तले। फि़ल्म का निर्देशन किया अमरजीत ने। निर्मल सरकार की कहानी पर इस फि़ल्म के संवाद और पटकथा को साकार किया विजय आनंद ने। देव आनंद, नंदा और साधना अभिनीत इस फि़ल्म में संगीत दिया था जयदेव का। इस फि़ल्म में लता जी के गाए दो भजन ऐसे हैं कि जो फि़ल्मी भजनों में बहुत ही ऊंचा मुक़ाम रखते हैं। अल्लाह तेरो नाम के अलावा दूसरा भजन है-प्रभु तेरो नाम जो ध्याये फल पाए।दोनों ही भजनों को सुनकर लगता है कि जैसे लता जी ने उन्हें अंतर्आत्मा से गाया है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम भजन में धर्मनिरपेक्षता साफ झलकती है। यह भजन राग गौड़ सारंग पर आधारित है। शांत रस इसका भाव ही है। जाहिर है कि इसे सुनने के बाद मन शांत हो जाता है यदि आप इसे दिल से सुने तब। शांत रस मन का वह भाव है, वह स्थिति है जिसमें है सुकून है चैन है। इसलिए यह रस तभी जागृत हो सकता है जब हम ध्यान और साधना से इसे जागृत करें।1962 के चीनी आक्रमण के समय दिल्ली में आयोजित सिने कलाकारों के एक समारोह की शुरुआत लताजी ने इसी भजन से की थी। इस भजन की रिकॉर्डिंग के समय की अपनी एक कहानी है। संगीतकार जयदेव, संगीतकार सचिनदेव बर्मन के सहायक हुआ करते थे। हम दोनों फिल्म में उन्होंने अकेले ही संगीत संयोजन का जिम्मा लिया। उस समय लता और बर्मन साहब के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी और उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। ऐसे में जयदेव इस बात को लेकर असमंजस में थे कि वे लता जी को अपनी फिल्म में लें या न लें । दरअसल न चाहते हुए भी जयदेव इस विवाद का हिस्सा बन गए थे। लता के बिना इस भजन में भला कैसे प्राण फूंका जा सकता था। फिर उनके मन में कर्नाटक संगीत की सुपरस्टार एम. एस. सुब्बूलक्ष्मी से यह भजन गवाने की बात उठी, लेकिन बाद में जयदेव ने मन को कड़ा किया और निश्चय किया कि वे लता से ही ये भजन गवाएंगे। सुलह कराने के लिए जयदेव ने रशीद खान को लता के पास भेजा और अपना संदेश भिजवाया। जाहिर है कि लता ने साफ इंकार कर दिया। ऐसे में देवआनंद सामने आए और उन्होंने लता से कहा कि यदि वे फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगी, तो वे जयदेव को ही हटाकर किसी और को संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी सौंप देंगे। यह सुनकर लताजी के समक्ष असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई। लता जी यह भी जानती थीं कि जयदेव ने फिल्म में कमाल की कम्पोजिशन की है। आखिरकार वे मानीं और स्टुडियो रिकॉडिंग के लिए पहुंच गईं। आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद दोनों भजन रिकॉर्ड किए गए और यह संघर्ष नाकामयाब नहीं रहा। दोनों ही भजन हिट हो गए। जयदेव ने फिल्म में आशा जी से अभी न जाओ छोड़कर, जैसा गीत गवाया।जाने-माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने एक बार कहा था कि इस भजन को जब उन्होंने सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और अभिभूत होकर वे आधी नींद से जाग गए। लता ने भी 1967 में घोषित अपने दस सर्वश्रेष्ठ गीतों में तो इसे शामिल किया था।लता जी की आवाज में और भी कई भजन हैं, जिनमें 1952 की फिल्म नौ बहार के गाने ए री मैं तो प्रेम दीवानी प्रमुख है। इस गाने को नलिनी जयवंत पर फिल्माया गया था। साथ में अशोक कुमार भी थे। इस गाने का संगीत दिया था संगीतकार रोशन ने। गाने के बोल लिखे थे सत्येन्द्र अत्थैया ने। यह गाना राग तोड़ी पर आधारित है। फिल्म हम दोनों की बात करें, तो इसके सभी गाने लोकप्रिय हुए थे.... जैसे कि अभी न जाओ छोड़कर, मैं जिदंगी का साथ निभाता चला गया...।

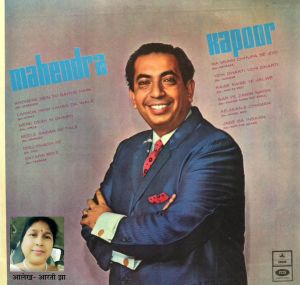

- महान गायक महेन्द्र कपूर की पुण्यतिथि पर विशेष आलेख-आरती झातुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमें लुटाता रहूं ........ यह गीत आज की युवा पीढ़ी भी शौक से गुनगुनाती है। यह इस गाने का जादू ही है कि फिल्म हमराज (1967) के रिलीज होने के 53 बरसों के बाद भी यह गाना आज भी लोकप्रिय है। यह कमाल है गायक कलाकार महेन्द्र कपूर , संगीतकार रवि और गीतकार साहिर लुधयानवी का। इस फिल्म के गाने से ही गायक कलाकार महेन्द्र कपूर के कॅरिअर में जबरदस्त उछाल आया। उनके गाए देशभक्ति गीतों ने भी खासी लोकप्रियता हासिल की।बहुमुखी प्रतिभा के धनी महेन्द्र कपूर हिन्दी फि़ल्म संगीत के स्वर्णकाल की प्रमुख हस्तियों में से एक थे। जब भी देशभक्ति के गीतों का उल्लेख होता है, लोगों के जेहन में सबसे पहला नाम उनका ही आता है। उनके गाये हुए देशभक्ति गीत लोगों को देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से भर देने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले... भारत का रहने वाला हूं..... , अब के बरस तुझे धरती की... जैसे गीतों के साथ देशभक्ति गीतों का पर्याय बन गए महेन्द्र कपूर ने अपने चार दशक के फि़ल्मी सफर में कऱीब 25 हज़ार गीत गाए। उनकी प्रतिभा सिर्फ़ हिन्दी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने पंजाबी, मराठी, भोजपुरी आदि क्षेत्रीय भाषाओं के गीतों को भी स्वर दिया।ऐसे शुरू हुआ सफरमहेन्द्र कपूर को गाने का शौक था। उन्होंने 1957 में मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया गायन प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के जज के तौर पर संगीतकार नौशाद अली साहब मौजूद थे। नौशाद उनकी गायकी से काफी प्रभावित हुए और उन्हें सोहनी महिवाल के गीत चांद छुपा और तारे डूबे, गाने का मौका दिया। उसके बाद वी. शांताराम की फि़ल्म नवरंग में उनकी प्रतिभा निखर कर आई। इस फि़ल्म में उन्होंने आधा है चंद्रमा रात आधी.... गीत गाया था, जो कि सुपरहिट हुआ। महेन्द्र कपूर की लोकप्रियता में अभिनेता मनोज कुमार की देशभक्तिपूर्ण फिल्मों का अभूतपूर्व योगदान रहा। एक समय महेन्द्र कपूर की आवाज़ भारत की जीवंत आवाज कहलाती थी।महेन्द्र कपूर की आवाज में फोक जोन था और इसी कारण उनके गाए देशभक्ति गीत लोगों के दिल के बेहद करीब हैं। उनका गाया मेरे देश की धरती... गीत सुनने पर लगता है जैसे वह किसी ठेठ पंजाबी गांव से गाया जा रहा हो। उनकी आवाज में वह बात थी जो श्रोताओं को पंजाब के गांवों, खेतों और ढाबों में ले जाती थी और यही कारण है कि उनके गाए देशभक्ति गीत बेहद लोकप्रिय हुए। मनोज कुमार की फिल्म उपकार का गीत मेरे देश की धरती., पूरब और पश्चिम का गीत भारत का रहने वाला हूं जैसे महेन्द्र कपूर के लिए ही लिखे गए थे।सदाबहार गायक महेन्द्र कपूर ने अलग-अलग तरह के गीत गाए, लेकिन उपकार का यह गीत देश के हर कोने में होने वाले सभी देशप्रेम से जुड़े समारोहों में बजाया जाने लगा और बहुत लोकप्रिय हुआ। महेन्द्र कुमार ने फिल्म हमराज के सारे गाने गए और यह फिल्म अपने गानों और कहानी की वजह से चर्चित रही। फिल्म में सुनील दत्त और नई अभिनेत्री विमी ने लीड रोल निभाया था।महेन्द्र कपूर के यादगार गीतों में गुमराह फिल्म का चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों., हमराज का नीले गगन के तले धरती का प्यार पले., किसी पत्थर की मूरत से., तुम अगर साथ देने का वादा करो... जैसे कई गाने शामिल हैं। महेन्द्र कपूर ने बी आर चोपड़ा की धूल का फूल, हमराज, गुमराह, वक्त, धुंध जैसी बहुत सी फिल्मों को अपनी आवाज दी। इसके अलावा उनकी आवाज से सजा महाभारत सीरियल का शीर्षक गीत अथ श्रीमहाभारत कथा..श्रोताओं के जेहन में आज भी ताजा है।

- 27 सितंबर- यश चोपड़ा की जयंती पर विशेष - आलेख- भारती मनीष तिवारी, दुर्गफिल्म निर्माता, निर्देशक यश चोपड़ा हिन्दी फिल्मों के किंग ऑफ रोमांस कहे जाते हैं। आज उनकी जयंती है। दीवार, कभी कभी, डर, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है, वीर जारा जैसी अनेक बेहतरीन और रोमांटिक फि़ल्में बनाने वाले यश चोपड़ा ने पर्दे पर रोमांस और प्यार को नए मायने दिए हैं।अपनी फिल्मों में गाने के फिल्मांकन में यश चोपड़ा काफी खर्च किया करते थे। स्विटजरलैंड तो कभी कश्मीर की खूबसूरत वादियां, शिफान की साड़ी में नायिका की खूबसूरती और सुपरहिट संगीत, उनकी फिल्मों का अहम हिस्सा हुआ करते थे। यश चोपड़ा ने अपनी हर नायिका को बड़ी ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत उनके कॅरिअर को नई ऊंचाइयां दीं। यही उनकी फिल्मों की खासियत भी थी। वे संगीत पर भी काफी जोर देते थे। उनकी फिल्मों की एक और खास बात थी कि वे अपने मूल स्थान पंजाब और वहां के संगीत को भी जरूर स्थान दिया करते थे।यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर, 1932 को लाहौर में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। स्वतंत्रता के बाद वह भारत आ गए। उनके बड़े भाई बी. आर. चोपड़ा बॉलीवुड के जाने-माने निर्माता निर्देशक थे। बड़े भाई की प्रेरणा पर ही उन्होंने भी फि़ल्मों में हाथ आजमाया और आज यश चोपड़ा का परिवार बॉलीवुड के प्रतिष्ठित बैनरों में से एक है। उनके बेटे आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा भी फि़ल्मों से ही जुड़े हुए हैं। यश चोपड़ा ने अपने भाई के साथ सह निर्देशक के तौर पर काम करना शुरू किया। अपने भाई बी. आर चोपड़ा के बैनर तले उन्होंने लगातार पांच फि़ल्में निर्देशित की। इन फि़ल्मों में एक ही रास्ता, साधना और नया दौर शामिल हैं। वर्ष 1965 में आई फि़ल्म वक्त यश चोपड़ा की पहली हिट फि़ल्म साबित हुई। इस फि़ल्म का गीत ऐ मेरी जोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं दर्शकों को आज भी याद है। फि़ल्म इत्तेफाक उनकी उन चुनिंदा फि़ल्मों में से है जिसमें उन्होंने कॉमेडी और रोमांस के अलावा थ्रिलर पर भी काम किया था।1973 में उन्होंने फि़ल्म निर्माण में कदम रखा और यश राज बैनर की स्थापना की। इसकी शुरूआत राजेश खन्ना अभिनीत दाग जैसी सुपरहिट फि़ल्म से की। इस फि़ल्म की कामयाबी ने उन्हें बॉलीवुड में नया नाम दिया। इसके बाद आई 1975 की फि़ल्म दीवार जिसमें अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था। इस फि़ल्म की सफलता ने यश चोपड़ा को कामयाब निर्देशकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। जहां उनकी फि़ल्मों में काम करने के लिए अभिनेता उनके घर के चक्कर लगाने लगे। इसके बाद तो यश चोपड़ा ने सिलसिला,'कभी-कभी जैसी फि़ल्मों में अमिताभ के साथ ही काम किया। हालांकि 80 के दशक की शुरूआत में यश चोपड़ा को असफलता का कड़वा स्वाद भी चखना पड़ा पर 1989 में आई चांदनी ने उन्हें दुबारा एक सफल और हिट निर्देशक बना डाला। 1991 में आई लम्हे भी इसी दौर की एक सुपरहिट फि़ल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने 1995 में बतौर निर्माता फि़ल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में दांव लगाया। शाहरुख खान और काजोल के अभिनय से सजी यह फि़ल्म बॉलीवुड में नया इतिहास रच गई। इसके बाद 1997 में उन्होंने फि़ल्म दिल तो पागल है का निर्देशन किया। कुछ सालों तक वह निर्देशन से दूर रहे और फिर लौटे 2004 की सुपरहिट फि़ल्म वीर जारा का निर्देशन किया।बॉलीवुड में रोमांस के अलग-अलग स्वरूप को परदे पर ढालने वाले यश चोपड़ा ने रोमांस को जितने रंगों में दिखाया उतना बॉलीवुड का कोई निर्देशक नहीं दिखा सका, इसीलिए यश चोपड़ा को बॉलीवुड का रोमांस किंग यानी 'किंग ऑफ़ रोमांसÓ कहा जाता है। यश चोपड़ा ने सिल्वर स्क्रीन पर प्यार और रोमांस की नई परिभाषा गढ़ी।यश चोपड़ा को अब तक 11 बार फि़ल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1964 में प्रदर्शित फि़ल्म वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फि़ल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद वह 1969 में फि़ल्म इत्तेफाक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, 1973 में दाग सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, 1975 में दीवार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, 1991 में लम्हे सर्वश्रेष्ठ निर्माता, 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सर्वश्रेष्ठ निर्माता, 2001 में वह फि़ल्म जगह के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फालके पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। फि़ल्म निर्माता यश चोपड़ा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च ऑफिसियर डी ला लेजन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। स्विस सरकार ने उन्हें स्विस एंबेसडरर्स अवार्ड 2010 से सम्मानित किया है।

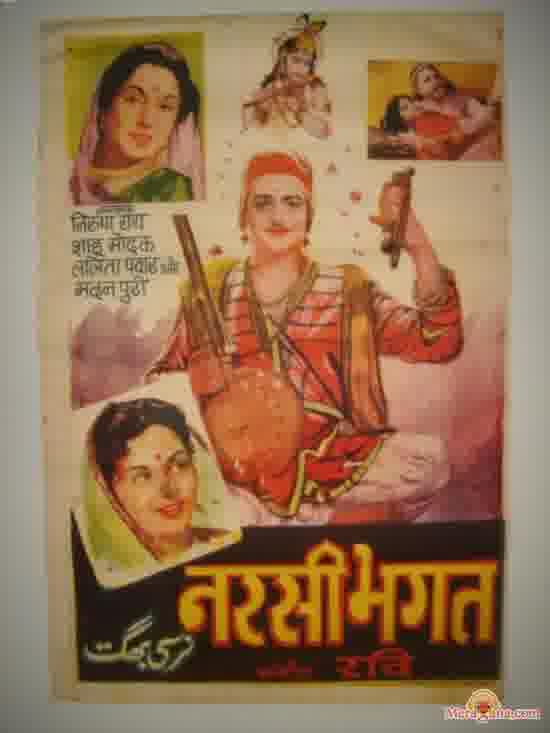

- गुजरा जमाना- आलेख मंजूषा शर्माआज हम एक ऐसे गीत की चर्चा कर रहे हैं, जो अपने दौर का एक लोकप्रिय भजन है, इसे बने 63 साल हो गए हैं। हालांकि इसके रचनाकार को लेकर मत विभाजन रहा है।भजन है- दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अंखियां प्यासी रे। इसे वर्ष 1957 में बनी फिल्म नरसी भगत में शामिल किया गया था। गाने के बोल गोपाल सिंह नेपाली ने लिखे और धुन बनाई संगीतकार रवि ने। गाने को आवाज दी हेमन्त कुमार, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डे साहब ने।नरसी भगत फिल्म जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, एक व्यक्तिपरक फिल्म थी। नरसी भगत पन्द्रहवीं शताब्दी में गुजरात के प्रसिद्ध भक्त कवि हुए हैं। उन्हें नरसी या नरसिंह मेहता के नाम से भी जाना जाता है। उनके कृष्ण भक्ति के पद गुजरात में जनमानस के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी सारी रचनाएं गुजराती भाषा में हैं। गुजराती में होने पर भी उनका एक भजन पूरी दुनिया में महात्मा गांधी की वजह से लोकप्रिय हुआ...वैष्णव जन तो तैने कहियेजे पीड परायी जाणे रेपर दु:खे उपकार करे तोये मन अभिमान न आणे रे।राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह प्रिय भजन था। कई गायकों ने इसे अपने अपने ढंग से गाया है - एम एस सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर, मन्ना डे, जगजीत सिंह जिनमें प्रमुख हैं। इसे कई फि़ल्मों में भी शामिल किया गया है जैसे गांधी (1982), वाटर (2005), रोड टू संगम (2009 ), हे राम (2000), नरसी भगत (1940, 1957) आदि। हम बात कर रहे हैं नरसी भगत फिल्म के भजन दर्शन दो घनश्याम..... की। हिन्दी में नरसी भगत के नाम से दो बार फि़ल्में बनी हैं। विजय भट्ट (निर्देशक विक्रम भट्ट के पिता) के निर्देशन में बनी 1940 की फि़ल्म में दुर्गा खोटे, विष्णु पंत पगनीस, अमीर बाई कर्नाटकी ने अभिनय किया था। वहीं 1957 में इसी नाम से एक और फिल्म बनी जिसमें शाहू मोडक, निरूपाराय जैसे कलाकारों ने काम किया। फिल्म के निर्देशक देवेन्द्र गोयल थे। इसी फिल्म में गीतकार गोपाल सिंह नेपाली और संगीतकार रवि ने कुछ बड़े प्यारे भक्ति गीत बनाये थे - सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे, रामधुन लागी गोपाल धुन लागी (मन्ना डे, आशा भोंसले), जय गोविन्दा गोपाला (मोहम्मद रफी), राधा के रसिया गोकुल के बसिया (सुधा मल्होत्रा)। इनके साथ नरसी मेहता का भजन वैष्णव जन तो तैने कहिये (मन्ना डे) और दर्शन दो घनश्याम नाथ (हेमन्त कुमार, सुधा मल्होत्रा, मन्ना डे) जैसे गाने भी शामिल किए गए। दर्शन दो घनश्याम गीत के दो वर्शन हैं - पहला वर्शन हेमन्त कुमार, मन्ना डे, सुधा मल्होत्रा की आवाज़ों में है तथा दूसरा सोलो वर्शन मन्ना डे के स्वर में है। दोनों की अपनी अलग विशेषताएं हैं।राग केदार पर आधारित भजनसंगीतकार रवि ने इस भजन को शास्त्रीय राग केदार में स्वबद्ध किया। राग केदार भारतीय शास्त्रीय संगीत इतना पौराणिक है कि इसके विकास के साथ साथ कई देवी देवताओं के नाम भी इसके साथ जुड़ते चले गए हैं। शिवरंजनी और शंकरा की तरह राग केदार भी भगवान शिव को समर्पित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की रागदारी में जितने भी मौलिक स्तंभ हैं, राग केदार के अलावा शायद ही कोई राग होगा जिसमें ये सारी मौलिकताएँ समा सके। राग केदार की खासियत है कि यह हर तरह के जौनर में आसानी से घुलमिल जाता है जैसे कि ध्रुपद, धमार, खय़ाल, ठुमरी वगैरह। पारंपरिक तौर पर राग केदार के प्रकार हैं शुद्ध केदार, मलुहा केदार और जलधर केदार। इनके अलावा केदार के कई वेरियशन्स् हैं जैसे कि बसंती केदार, केदार बहार, दीपक केदार, तिलक केदार, श्याम केदार, आनंदी केदार, आदम्बरी केदार, और नट केदार। केदार राग केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रसार दक्षिण में भी हुआ, कर्नाटक शैली में यह जाना गया हमीर कल्याणी के नाम से। फि़ल्म संगीत में इस राग का प्रयोग बहुत सारे संगीतकारों ने किया है। 1971 की फि़ल्म गुड्डी में वाणी जयराम की आवाज़ में संगीतकार वसंत देसाई ने गाना बनाया- हमको मन की शक्ति देना । वहीं संगीतकार ओ. पी. नय्यर ने 1961 की फि़ल्म एक मुसाफिऱ एक हसीना में आप युंही अगर हम से मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा ....गीत को इसी राग पर स्वरबद्ध किया, जो आज भी लोकप्रिय है। संगीतकार सचिन देव बर्मन दादा ने फि़ल्म मुनीमजी में इसी राग पर आधारित गीत- साजन बिना नींद ना आए... लता मंगेशकर से गवाया था। इसी तरह उनके बेटे पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन ने फि़ल्म घर के लिए राग केदार पर आधारित गाना कम्पोज़ किया -आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज़ हैं (गीतकार गुलजार)। जब केदार राग की चर्चा चल रही है, तो संगीतकार नौशाद साहब को कैसे भुलाया जा सकता है। उन्होंने 1949 की फि़ल्म अंदाज़ में इसी राग को लेकर एक गीत बनाया उठाए जा उनके सितम , यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। यह भी अपने दौर का सुपरहिट गाना है।जब दर्शन दो घनश्याम भजन का उल्लेख हो रहा है, तो फिल्म स्लमडाग मिलियेनेयर ( 2008 ) का जिक्र भी लाजिमी होगा। इस फि़ल्म में अनिल कपूर, इरफ़ान खान, देव पटेल, फ्रिडा पिण्टो, मधुर मित्तल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। स्लमडाग मिलियेनेयर फि़ल्म में कौन बनेगा करोड़पति जैसी प्रश्नोत्तर की प्रतियोगिता में एंकर अनिल कपूर प्रतियोगी देव पटेल से प्रश्न पूछते जाते हैं । अनिल कपूर द्वारा पूछे गये प्रश्नों में एक प्रश्न था कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अंखियां प्यासी रे भजन किसने लिखा है? फि़ल्म में इस भजन को भक्त सूरदास द्वारा रचित बताया जाता है। दरअसल यह जवाब ग़लत था। इस भजन के असली गीतकार गोपाल सिंह नेपाली हैं जिन्होंने फि़ल्म नरसी भगत (1957) के लिए इस गीत को लिखा था। कुछ जगह इस भजन को स्वयं नरसी मेहता द्वारा लिखित बताया गया है। लेकिन नरसी मेहता केवल गुजराती भाषा में गीत रचना किया करते थे। अमीन सयानी के एक इंटरव्यू में संगीतकार रवि ने इस बात की पुष्टि की थी कि इस भजन को गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा था। फिल्म के रिकॉर्ड में भी इस गीत के गीतकार का नाम गोपाल सिंह नेपाली है।खैर हम लौटते हैं अपने आज के गीत-भजन दर्शन दो घनश्याम...पर। हालांकि इस पूरे भजन के रचयिता का नाम सूरदास लिखा हुआ है। अब इसमें कहां तक सच्चाई है.. यह शोध का विषय है। फिलहाल आप पूरा भजन पढि़ए....दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अंखियां प्यासी रेमन मंदिर की जोत जगा दो, घाट घाट वासी रे

मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दीखे सूरत तेरीयुग बीते ना आई मिलन की पूरनमासी रे

द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोलेअंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे

पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊंआंख मिचौली छोड़ो अब तो मन के वासी रे

निर्ब$ल के बल धन निर्धन के, तुम रखवाले भक्त जनों केतेरे भजन में सब सुख़ पाऊं, मिटे उदासी रे

नाम जपे पर तुझे ना जाने, उनको भी तू अपना मानेतेरी दया का अंत नहीं है, हे दु:ख नाशी रे

आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार परहर जीत है तेरी मैं तो, चरण उपासी रे

द्वार खडा कब से मतवाला, मांगे तुम से हार तुम्हारीनरसी की ये बिनती सुनलो, भक्त विलासी रे

लाज ना लुट जाए प्रभु तेरी, नाथ करो ना दया में देरीतिन लोक छोड़ कर आओ, गंगा निवासी रे