- Home

- आलेख

- 'Solutions to Plastic Pollution' यह थीम है वर्ष 2023 के पर्यावरण दिवस की जिसका अर्थ है 'प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान", हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। 1972 से लेकर अब तक 51 साल बीत चुके हैं यानी पूरा आधा युग बीत गया। एक लंबे समय तक लोगों को पर्यावरण-संतुलन को बनाए रखने के लिए जागरुक किया जाता रहा है। शालेय और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय बना, वृक्षारोपण के लिए तरह-तरह के अभियान चलाए गए, बहुत से संकल्प लिये गये, डिजिटल युग में सूचना तकनीकी ने पूरे विश्व को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया, लेकिन प्रकृति का दोहन नहीं रुका, जंगल के जंगल कटे और कट रहे हैं। नगरीकरण और उद्योग को प्रगति का आधार माना गया, लेकिन प्रकृति का पोषण नहीं, दोहन ही हुआ। इस समय विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक कचरे की है। भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में हो रहे शोध के परिणाम हैरत में डालने वाले हैं।इंडियन इंस्टीच्यूट आफ साइंस और प्रेक्सिस ग्लोबल अलायंस की 'इनोवेशन इन प्लास्टिक, द पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज' की रिपोर्ट बताती है कि प्लास्टिक के उपयोग से ज्यादा प्लास्टिक के कचरे की दर है। भारत में लगभग 20 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग होता है और प्लास्टिक कचरा 34 लाख टन निकलता है। इसका सिर्फ 30 प्रतिशत ही रिसाइक्लिंग होता है। शेष प्लास्टिक कचरा खेतों, नदियों और समुद्र में डाला जाता है। जाहिर है प्लास्टिक कचरे से समुद्र भी अछूता नहीं रहा। सबसे ज्यादा प्रभाव क्लाइमेट पर पड़ रहा है। जमीन बंजर हो रही, पानी प्रदूषित हो रहा, बेमौसम बारिश और धरती का बढ़ता तापमान, इन सारी समस्याओं का क प्रमुख कारण प्लास्टिक कचरा भी है।पिछले साल हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के हिमालयी जलीय जैव विविधता विभाग के अध्ययन में अलकनंदा नदी में मछलियों के पेट में हानिकारक पॉलीमर के टुकड़े और माइक्रोप्लास्टिक सहित नाइलोन के महीन कण मिलने का खुलासा हुआ। यह सिर्फ भारत की बात नहीं। लगभग दस साल पूर्व ब्रिटेन के प्लाइमाउथ विश्वविद्यालय के मरीन पॉल्यूशन बोर्ड ने एक अध्ययन में पाया था कि इंग्लैंड के तट पर पाई जाने वाली एक तिहाई मछलियों के पेट में प्लास्टिक है। इसका जिक्र इँडिया वाटर पोर्टल में प्रकाशित मेनका गांधी के आलेख में किया गया है। वे लिखती हैं, '"औद्योगिकीकरण की होड़ में क्या इंसान सिर्फ अपने जीने की फिक्र करने लगा है। हम क्यों नहीं इस बात को महसूस करते कि जिस वातावरण को विषैला बना रहे हैं, उसी वातावरण में हम भी तो रहते हैं। यह अलग बात है कि इंसान सीधे रूप में प्लास्टिक नहीं खाता, लेकिन क्या खाद्य श्रृखंला पर कभी गौर से सोचा है हमने।"विभिन्न अध्ययनों में गाय-भैंस के दूध, गोबर और मूत्र में प्लास्टिक के कण पाए जाने के खुलासे होते रहे हैं। यह खुले में प्लास्टिक कचरा फेंके जाने का दुष्परिणाम है जिसका शिकार सिर्फ मवेशी और समुद्री जीव-जन्तु ही नहीं, इन्सान खुद भी हो रहा है। क्या मनुष्य के पेट में प्लास्टिक के कण नहीं पाlए जाते होंगे ? इन्सान भोजन के साथ प्लास्टिक के छोटे-छोटे कणों को भी निगल रहा है जिसका एहसास नहीं होता। यह तथ्य अध्ययनों में सामने आता रहा है। लगभग पांच वर्ष पूर्व ब्रिटेन स्थित हेरियट-वॉट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि एक औसत व्यक्ति साल में सामान्य तौर पर खाते समय 68 हजार 415 खतरनाक माने जाने वाले प्लास्टिक फाइबरों को निगल जाता है। यह फाइबर घर के भीतर धूल के कणों में और बाहर के वातावरण में मौजूद रहते हैं। पिछले साल ही नीदरलैंड़्स के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में इंसान के रक्त में प्लास्टिक के कण खोज निकाले जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा गया। अध्ययन के मुताबिक खाने-पीने की चीजों से और हवा से प्लास्टिक के पार्टिकल इंसान के शरीर में पहुँच रहे हैं। प्लास्टिक के प्रभावों पर एक नहीं सैकड़ों अध्ययन हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसके दुष्परिणाम भी हम सब भोग रहे हैं, फिर भी प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहे। इन सबकी मूल वजह है “उपयोग करो और फेंको” संस्कृति, मसलन “यूज एंड थ्रो”। एक आम इन्सान से लेकर खास तक की जीवन-शैली में यह रच-बस गया है। हमारी संस्कृति ‘पाउच-संस्कृति’ हो गई है। हमारी दिनचर्या में रचा-बसा प्लास्टिक उत्पाद उपयोग में आसान, सस्ता, उपयोगी लगता है, लेकिन थ्रो के बाद यह पशु-पक्षी, जलचर, थलचर सभी के लिए खतरनाक प्रमाणित हो रहा है।वैज्ञानिक अध्यात्म के प्रणेता पं. श्री राम शर्मा आचार्य ने सही लिखा है, “समझदार मनुष्य की नासमझी ने अपने अस्तित्व को ही दांव पर लगा दिया है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि वैज्ञानिक विकास तो ठीक है, पर उसे प्रकृति विरोधी नहीं होना चाहिए।, उस समय चेतावनी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, परंतु प्रकृति के अनियंत्रित दोहने के फलस्वरूप हम उस मुकाम पर पहुँच गए हैं, जहाँ प्रकृति इतनी विक्षुब्ध है कि हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप दंड देने पर उतारू है। अनियंत्रित और अनियमित वर्षा, प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ें एवं सूखा संकट, आए दिन भूकंपों की विनाश लीला, समुद्र में आने वाले विनाशकारी तूफान इसी की परिणति है।“ क्या कभी वह दिन भी आएगा जब दुनिया ‘प्लास्टिक रहित जीवन’ जी सकेगी और हमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं पड़े ? इसका जवाब समय के गर्भ में है। प्रकृति का दोहन करने बजाए उसका पोषण करना ही समय की मांग है। हर उत्सव और महोत्सव बिना वृक्षारोपण के न करने और प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प ही विश्व पर्यावरण दिवस का सार्थक कदम होगा।

- आलेख-जी. एस. केशरवानी, आनंद प्रकाश सोलंकीमर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम की महिमा भारतीय प्रायद्वीप सहित विश्व के अनेक देशों में व्याप्त है। विश्व के अनेक देशों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पटल में हर देश की अपनी-अपनी रामायण परंपरा हैं, अलग-अलग संस्कृतियों, लोकजीवन, कहानी, किवदंतियों में रामायण विविध स्वरूपों में मिलती है।रामायण और भगवान श्रीराम की कथा दुनियाभर में प्रसिद्ध है, इन देशों में आज भी प्रभु राम को बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। रामायण, रामलीला का मंचन और विभिन्न स्वरूपों में रामकथा पढ़ी, लिखी और गायी जाती है। रामायण और राम की कथा तीन सौ से लेकर एक हजार तक की संख्या में विविध स्वरूपों में मिलती है, जिनमें सबसे प्राचीन मानी जाती है वाल्मीकि रामायण।छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की नगरी रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के अलग-अलग राज्यों के साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया के दो देश कंबोडिया और इंडोनेशिया ने रामायण की परंपरा के विविध स्वरूपों की झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव में अरण्यकाण्ड पर आधारित विशेष प्रस्तुति होगी।भारत के अलावा प्रमुख रूप नेपाल, कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड को छत्तीसगढ़ में आयोजित रामायण महोत्सव में आमंत्रित किया गया है। इन देशों के जनजीवन में रामायण और रामकथा की गहरी छाप है।‘रामकियन’‘रामकियन’ थाईलैंड में रामायण का एक सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप है, जिसे यहां की राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। प्राचीन समय में थाईलैंड की राजधानी ‘अयुत्या’ का नाम भी श्रीराम की राजधानी अयोध्या के नाम पर रखा गया था। ‘रामकियन’ के मुताबिक थाईलैंड के राजा स्वयं को राम के वंशज मानते थे, ईसा के बाद की शुरुआती शताब्दियों में कई राजाओं का नाम राम रहा है। थाईलैंड में रामायण की कथा आम जनमानस के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहां रामायण के विभिन्न नाटकीय संस्करण और इस पर केन्द्रित नृत्य प्रचलित हैं। यहां राजा को राम की पदवी से जाना जाता था।‘रिमकर’ या ‘रामकरती’राम के असाधारण व्यक्तित्व और उनकी कीर्ति गाथा का एक स्वरूप कंबोडिया में बेहद प्रसिद्ध है। रामायण महाकाव्य पर आधारित कंबोडियाई महाकाव्य ‘रिमकर’ जिसे ‘रामकरती’ भी कहा जाता है, जो संस्कृति के रामायण महाकाव्य पर आधारित कंबोडियाई महाकाव्य कविता है। जिसका शाब्दिक अर्थ हिन्दी में ‘राम की महिमा’ या ‘राम कीर्ति’ है। यह अच्छाई और बुराई के संतुलन को दर्शाती है।काकविन रामायण’इंडोनेशिया की लोक परंपरा और यहां की संस्कृति में रामायण की गहरी छाप है। यहां जावा की प्राचीनतम कृति में रामायण को ‘काकविन रामायण’ कहा जाता है, जिसमें पारंपरिक संस्कृत को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। इंडोनेशिया में काकविन का अर्थ महाकाव्य है, यहां की प्राचीन शास्त्रीय भाषा जावा में रचित महाकाव्यों में काकाविन रामायण की जगह सर्वाेपरि है, इस ग्रंथ में छब्बीस अध्याय हैं जिसमें राम के जन्म से लेकर लंका विजय, उनके अयोध्या लौटने और राज्याभिषेक तक सम्पूर्ण वर्णन मिलता है। इंडोनेशिया में 1973 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहां बड़ी संख्या में संरक्षित पांडुलिपियां इसकी लोकप्रियता को प्रमाणित करती हैं। अंगद के पिता बाली के नाम पर यहां एक द्वीप का नाम बाली है।रामायण के प्रसंगों पर नाट्यमंचनवियतनाम में रामायण के गहरे प्रभाव का प्रमाण मिलता है। वियतनाम में रामायण से जुड़े विभिन्न प्रसंगों के गायन और नाट्यमंचन की संस्कृति है। उल्लेखनीय है कि पहली से 16वीं सदी तक वियतनाम चंपा नगर के नाम से जाना जाता था, जहां हिंदू राजवंश का शासन था। वियतनाम के त्रा-किउ नामक स्थल से प्राप्त एक शिला लेख में महर्षि वाल्मीकि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

- आलेख-सौरभ शर्मा, सहायक संचालककालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में लिखा है कि मेरे लिए रघुवंश लिखने का प्रयास ऐसा ही है जैसा कि कोई छोटी सी डोंगी से समुद्र का थाह लेने चला हो। फिर भी श्रीराम का आशीर्वाद मिले तो यह कार्य सफल होगा, ऐसी उन्होंने आमुख में आशा जताई।श्रीराम का चरित्र ऐसा ही है जिसका थाह व्यापक है, इसके लिए एक ग्रंथ पर्याप्त नहीं। उनके चरित्र को कहने एक भाषा की संपदा पर्याप्त नहीं। उनके चरित्र का यश देशों की सीमाओं को अतिरेक कर दूर तक विस्तारित हुआ है। ऐसे में निश्चय ही जनता को श्रीराम के आदर्श चरित्र से संस्कारित करने की पहल होती रहनी चाहिए। महोत्सव जैसे आयोजन से इसकी सार्थकता होती है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर रायगढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 01 से 03 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन रामकथा से जनमानस को संस्कारित करने की अनुपम पहल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रामवनगमन पथ के विशिष्ट जगहों का विकास किया अपितु अब रामकथा के उन प्रसंगों को हम सबके समक्ष महोत्सव के माध्यम से बता रहे हैं जो हमारी इस सुंदर पुण्य भूमि से जुड़ी है।यूं तो श्रीराम का आदर्श चरित्र जनजन में व्याप्त है। फिर भी जैसा कि पद्य है कि पुनि पुनि कितनेहु सुनत सुनाये, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम चरित अति पावन। मधुर सरस अरु अति मनभावन। श्रीराम का चरित्र ऐसा है कि जितनी बार सुनो, मन नहीं भरता। यह तब और आकर्षक हो जाता है जब अलग-अलग कवियों के माध्यम से श्रीराम कथा के मनोभावों की प्रस्तुति होती है।वाल्मीकि रामायण से लेकर भवभूति तक संस्कृत में रामायण लेखन की विशिष्ट परंपरा है। दक्षिण में कंबन से लेकर बंगाल में कृतिवास तक सबके अपने अपने राम हैं। राम केवल भारत भूमि के नहीं हैं। वे दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों के भी हैं। श्रीराम को लेकर सबकी सुंदर सांस्कृतिक परंपराएं हैं। हमारे प्रदेश के भांजे श्रीराम की लीला को छत्तीसगढ़ के बाहर किस तरह प्रस्तुत किया जाता है। यह हमारे लिए स्वाभाविक उत्सुकता की बात है।महोत्सव के माध्यम से हम श्रीराम के आदर्श चरित्र की बारीकियों को जान सकेंगे। ऐसा चरित्र जिसने सात समंदर पार के द्वीपों को भी प्रभावित किया। जावा, बाली जैसे द्वीपों ने सैकड़ों बरसों से इन स्मृतियों को संभाल कर रखा है। यह उनकी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में हम जान सकेंगे कि किस तरह से अपनी बोली-भाषा में यह देश हमारे महापुरुष की स्मृतियां सजा कर रखे हुए हैं जिन्होंने उनकी जाति को भी श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की सीख दी।रामायण की कथा हमको संस्कारित करती है। इसे बार-बार सुनना हमें अपने आदर्शों की ओर लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस महोत्सव में देश के अधिकांश राज्यों के रामकथा के दल आ रहे हैं। भगवान श्रीराम का भी वनगमनपथ ऐसा ही रहा है उन्होंने लंका विजय की और इस दौरान देश की अनेक जातियों के लोगों से मिले, उनसे संवाद किये। अरण्य कांड में ऋषियों से चर्चा की। यह सब हमारी सुखद स्मृतियों का हिस्सा है।

- -रामनामी संप्रदाय की दुर्लभ पंरपरा: गोदना के जरिए करते हैं-भगवान राम के प्रति भक्ति और आस्था का भावडॉ. ओम प्रकाश डहरियारायपुर। आजकल टैटू का चलन बहुत है। कोई अपने देह में प्रिय वाक्य टैटू के रूप में लगा देता है, तो कोई अपने आराध्य का टैटू लगा लेता है और कोई अन्य किसी तरह का डिजाइन बनाता है। पुराने समय में गोदना होता था और शरीर में कुछ हिस्सों में गोदना करा देते थे। भारत में गोदना हमेशा सीमित दायरे में ही रहा। पहली बार छत्तीसगढ़ में एक ऐसा संप्रदाय उभरा जिसने राम के नाम को अपने भीतर ऐसे समा लिया और राम के नाम में इतने गहराई से डूबे कि अपने सारे अंगों में राम के नाम का गोदना करा लिया। वस्त्र राम नाम से रंग लिया। भक्ति भाव की ऐसी गहन परंपरा देश में अन्यत्र दुर्लभ है।रामनामी संप्रदाय ने पूरी तरह अपने को राम के रंग में रंग लिया है। उनका पूरा जीवन अपने आराध्य की भक्ति में लीन है। उनका मानना है कि उनके भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं। सच्चे भक्त की खोज भगवान को भी होती है। छत्तीसगढ़ में यह पद्य बहुत चर्चित है कि हरि का नाम तू भज ले बंदे, पाछे में पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। रामनामी संप्रदाय के हिस्से में इस पछतावे के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि उनका हर पल राम के नाम में लिप्त है। न केवल राम का नाम अपितु आचरण भी वे अपने जीवन में उतारते हैं। जिस तरह वे सुंदर मोर पंख धारण करते हैं उसी प्रकार की मन की सुंदरता भी उनके भीतर है। भगवान श्रीराम का नाम और उनका आदर्श चरित्र उनके मन को निर्मल रखता है और मयूर की तरह ही सुंदर मन के साथ वे प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं।उनका बसेरा उन्हीं क्षेत्रों में है जहां से भगवान श्रीराम के पवित्र चरण गुजरे और जिन्हें अभी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल श्रीराम वन गमन पथ के रूप में विकसित कर रहे हैं। उनका बसेरा जांजगीर चांपा, शिवरीनारायण, सारंगढ़, बिलासपुर के पूर्वी क्षेत्र में है और अधिकतर ये नदी किनारे पाए जाते हैं। भगवान श्रीराम अपने वनवास के दौरान महानदी के किनारों से गुजरे और संभवतः इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे पहले उन्होंने अपने चरित्र से प्रभावित किया होगा।छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय के रोम-रोम में भगवान राम बसते हैं। तन से लेकर मन तक तक भगवान राम का नाम है। इस समुदाय के लिए राम सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राम भक्त लोग ‘रामनामी’ कहलाते हैं। राम की भक्ति भी इनके अंदर ऐसी है कि इनके पूरे शरीर पर ‘राम नाम’ का गोदना गुदा हुआ है। शरीर के हर हिस्से पर राम का नाम, बदन पर रामनामी चादर, सिर पर मोरपंख की पगड़ी और घुंघरू इन रामनामी लोगों की पहचान मानी जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति और गुणगान ही इनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है। रामनामी संप्रदाय के पांच प्रमुख प्रतीक हैं। ये हैं भजन खांब या जैतखांब, शरीर पर राम-राम का नाम गोदवाना, सफेद कपड़ा ओढ़ना, जिस पर काले रंग से राम-राम लिखा हो, घुंघरू बजाते हुए भजन करना और मोरपंखों से बना मुकट पहनना है। रामनामी समुदाय यह बताता है कि श्रीराम भक्तों की अपार श्रद्धा किसी भी सीमा से ऊपर है। प्रभु राम का विस्तार हजारों पीढ़ियों से भारतीय जनमानस में व्यापक है।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी और मैदानी क्षेत्रों में सतनाम पंथ के अनुयायी सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में निवास करते है। तत्कालीन समय में जब समाज में कुरीतियां काफी व्याप्त थीं। मंदिरों में प्रवेश पर कई तरह के प्रतिबंध थे। ऐसे समय में सतनामी समाज के ही एक सदस्य वर्तमान में जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत ग्राम चारपारा निवासी श्री परशुराम ने रामनामी पंथ शुरू की थी ऐसा मानना है। यह समय सन् 1890 के आस-पास मानी जाती है।रामनामी समाज के लोगों के अनुसार शरीर में राम-राम शब्द अंकित कराने का कारण इस शाश्वत सत्य को मानना है कि जन्म से लेकर और मृत्यु के बाद भी पूरे देह को ईश्वर को समर्पित कर देना है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो राम नाम सत्य है पंक्ति के साथ अंतिम संस्कार की ओर आगे बढ़ते हैं और राम नाम सत्य के उद्घोष के साथ ही पूरा शरीर राख में परिवर्तित हो जाता है। रामनामी समाज के लोग इस हाड़-मांस रूपी देह को प्रभु श्री राम की देन मानते है। रोम-रोम में राम की उपस्थिति मानते हैं।राम को ईष्ट देव मानकर रामनामी जीवन-मरण को जीवन के वास्तविक सार को ग्रहण करते हैं। इसी वास्तविकता को मानते हुए रामनामी समाज के लोग सम्पूर्ण शरीर में गोदना अंकित कर अपने भक्ति-भाव को राम को समर्पित करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोक पंरपरा है कि बड़े-छोटे, रिश्ते-नाते को सम्मान देने सुबह हो या शाम या रात्रि का समय हो राम-राम शब्द नाम का अभिवादन किया जाता है।रामनामी अहिंसा पर विश्वास करते है। सत्य बोलते है। सात्विक भोजन करते हैं। सतनाम पंथ के लोग सतनाम की आराधना करते है, वहीं रामनामी राम की आराधना करते हैं। संतनाम पंथ के संस्थापक संत गुरू घासीदास बाबा ने कहा है कि ‘अपन घट के ही देव ला मनइबो, मंदिरवा में का करे जइबों के जरिए अपने शरीर को ही मंदिर मानकर उन्हीं की पूजा आराधना व विचार को बदलने की बात कही है, वहीं रामनामी संप्रदाय के लोगों ने भी मंदिर और मूर्ति के बजाय अपने रोम-रोम में ही राम को बसा लिया और तन को मंदिर बना दिया। अब इस समाज के सभी लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। इनकी एक अलग पहचान है। पूरे बदन पर राम नाम का गुदना गुदवाते हैं। घरों की दीवारों पर राम के ही चित्र होते है। अभिवादन भी राम का नाम लेकर करते हैं।मानव तन ईश्वर का सबसे सुंदर रूप माना जाता है। रामनामी संप्रदाय के लोगों ने इस सुंदर रूप में राम को बसाकर उसकी सुंदरता में चार चाँद लगा दिये हैं। उनकी भक्ति की श्रेष्ठ परंपरा के आगे हम सब नतमस्तक हैं।

- हम यह कहावत बचपन से सुनते आ रहे हैं-"घर की मुर्गी दाल बराबर", इसका सीधा सा अर्थ है, "अपनी वस्तु की कदर न होना।" यह कहावत जीवन के लगभग हर क्षेत्र में चरितार्थ होते देखते हैं, फिर वह हिन्दी भाषा का ही क्षेत्र क्यों न हो! यूपीएससी-2022 बैच की परीक्षा के परिणामों पर पूरे देश के युवाओं की नजरें टिकी थीं। परिणाम चौंकाने वाले रहे क्योंकि सबसे ज्यादा सफल होने वाले 54 उम्मीदवार हिन्दी माध्यम से हैं। यूपीएससी के इतिहास में हिन्दी का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया गया है। युग-चेतना के लिए यह आलेख लिखते समय आज हिन्दी को राजभाषा घोषित हुए 73 साल 8 माह और 13 दिन हो चुके हैं। राष्ट्रभाषा भले सपना बना हुआ हो, लेकिन विश्व पटल पर हिन्दी लोकप्रिय हो रही है।- डॉ. कमलेश गोगियायह सर्वविदित है कि स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दी भाषा ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। अतीत के पन्ने इस बात की भी गवाही देते हैं कि तत्कालीन समय में हिन्दी ने पूरे देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोये रखा था। हिन्दी ने राष्ट्रीय एकीकरण में विशेष भूमिका निभाई और निभाती आ रही है, बावजूद इसके कि हिन्दी के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार भी होता रहा। कुछ राज्यों में विरोध के स्वर गूंजते रहे हैं और राजनीतिक सत्ता की सीढ़ी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन हर चुनौतियों का सामना पूरी तटस्थता के साथ करने वाली भाषा के रूप में हिन्दी अडिग रही। यह विशेषता किसी अन्य भाषा में नहीं है।बिजनेस स्टेंडर्ड में दिव्य प्रकाश की एक रिपोर्ट के मुताबिक "30 से अधिक देशों के करीब 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्यापन केंद्र खुले हैं और सैकड़ों विदेशी स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। विदेशों में हिंदी में ’पुरवाई’ सहित कई पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन और मौलिक लेखन हो रहा है। मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी और त्रिनिडाड जैसे देशों में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी-खासी संख्या है और इसी वजह से वहां हिंदी के प्रति लोगों में प्रेम हैं। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और कई यूरोपीय देशों में भी हिंदी बोलने वालों की कमी नहीं है।"डॉ. महेशचंद्र गुप्त अपने शोध आलेख में लिखते हैं, "हिन्दी विश्वव्यापी रूप ग्रहण कर रही है। जिन-जिन देशों में मैं गया हूँ वहाँ मुझे प्रायः अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दुनिया के लोग हिन्दी की स्वाभाविकता, सरलता, सद्भावना और ह्रदयस्पर्शी विश्व मानव की एकता की भावनात्मक संस्कृति से प्रभावित है। आज हिन्दी विश्व भाषा बन गई है। दुनिया के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन-अध्यापन हो रह है। इंग्लैंड के कैंब्रिज, आक्सफोर्ड, लंदन, यार्क विश्वविद्यालयों में हिन्दी की पढ़ाई काफी समय से होती आ रही है।" प्रो. नन्दलाल कल्ला के अऩुसार, "हिन्दी को मात्र राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बल्कि उसे वैश्विक भाषा का भी सम्मान प्रदान करें तो अनुचित नहीं होगी। यह कहने में कोई संशय नहीं कि यूरोपीय महाद्वीप से लेकर अमेरिका तक एवं सम्पूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों में हिन्दी की प्रायोगिक लोकप्रियता निरंतर विस्तारित होती जा रही है।बीते 47 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को अधिकारिक भाषा बनाए जाने के प्रयास किये जाते रहे हैं। इस मुहिम की शुरुआत 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में ही संबोधन देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें सत्र को उन्होंने हिन्दी में संबोधित किया था। अंतराष्ट्रीय मंच में प्रधानमंत्री हिन्दी में ही संबोधन देते रहे हैं। हाल ही में आस्ट्रेलिया दौरे में भी उन्होंने भारतवंशियों को हिन्दी में संबोधित किया था। आज से 45 साल 7 माह 23 दिन पहले भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 अक्टूबर 1977 को विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिन्दी में संबोधित किया था। तब पहली बार हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंची थी। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का 32वां सत्र था। वर्ष 2019 की बात ले लीजिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ट्विटर पर हिंदी में अपना अकाउंट बनाया और हिंदी भाषा में ही पहला ट्वीट किया। पहले ट्वीट में लिखा संदेश पढ़कर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने फेसबुक पर भी हिंदी पेज बनाया है। यह देश के लिए सम्मान और गौरव की बात है।पिछले वर्ष 10 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह दिन हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। प्रस्ताव में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी, बांग्ला, उर्दू, पुर्तगाली, स्वाहिली और फारसी को संयुक्त राष्ट्र की सहकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र के कामकाज के तरीके में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। संयुक्त राष्ट्र के सभी कामकाज और जरूरी संदेश इन भाषाओं में भी पेश किए जाएंगे। भारत ने इस फैसले कि सराहना की। इसके अलावा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी और फ्रेंच मुख्य हैं।हिन्दी की यह भी विशेषता है कि इसने भूमंडलीकरण में भी अहम भूमिका निभाई। डॉ. विनोद सेन के अनुसार, "भूमण्डलीकरण ने हिन्दी के बाज़ार को विकसित किया है।हिंग्लिश शब्द हिन्दी और इंग्लिश से उत्पन्न हुआ, जो कि भूमण्डलीकरण और बाज़ारवाद की देन है। आज हिन्दी बाज़ार एवं व्यापार की भाषा बन गयी है। हिन्दी की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतवर्ष में ही नहीं अपितु दुनिया की कई जगहों पर हिन्दी व्यापार की भाषा बन गयी है। हिन्दी की क्रय-विक्रय की शक्ति को अब बाहर के लोग भी, इस भूमण्डलीकरण के दौर में समझने लगे है। हिन्दी का बाज़ार लगभग 33 राष्ट्रों में फैला है। अंग्रेजी में यह ताकत अभी भी नहीं है।" भारत के इस बड़े बाजार की संभावनाओं के आधार पर ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़े-बड़े अधिकारी अब हिन्दी सीख रहे हैं।विश्व में हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रवासी भारतीयों की है जो विश्व के सौ से भी ज्यादा देशों में निवासरत हैं। विश्व के विभिन्न देशों मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, जर्मनी, हंगरी, मलेशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद (वेस्टइंडिज़) सहित अऩेक देशों में बसे भारतवंशियों ने हिन्दी भाषा और साहित्य को गौरवान्वित किया है।’हिन्दी का विश्व संदर्भ’ में करुणाशंकर उपाध्याय लिखते हैं, "जो भाषाएं बहुभाषिक कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं सूचना प्रोद्योगिकी की एकदम नवीनतम आविष्कृतियों में अपने सम्पूर्ण शब्दकोश, विश्वकोश, व्याकरण, साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों की तमाम उपलब्धियों के साथ दर्ज होगी और कम्प्यूटर लाइब्रेरी तथा ई-बुक की दुनिया में अपनी उपस्थिति का गहरा अहसास कराएगी, उनकी प्रगति निर्विवाद है।"विश्वनाथ सचदेव की नवनीत के सितंबर 2022 की संपादकीय का उल्लेख करना लाजिमी प्रतीत होता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि, “आजादी के दौरान हमारे नेताओं ने यह पाया था कि एक मिली-जुली भाषा हमारा एकमात्र निदान है। उन्होंने हिन्दी में इस भाषा को देखा था और यह हिन्दी किसी शब्दकोश की भाषा नहीं थी। गांधीजी ने इसे हिन्दुस्तानी कहा था। इस हिन्दुस्तानी में उर्दू समेत बाकी भारतीय भाषाओं के शब्द भी शामिल थे। यही किसी भाषा की ताकत भी होती है। भारत जैसे बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुसंस्कृति वाले देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सहज ग्राह्य हो। सबको कुछ-कुछ अपनी लगे।हिन्दी ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए पत्रकारों, विद्वानों, साहित्यकारों, स्थानीय से लेकर राज्य, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, तकनीकी अविष्कार, बॉलीवुड, टेलीविजन धारावहिक, पारंपरिक-आधुनिक संचार माध्यमों, रियेल्टी शो, कलाकारों आदि सभी के सम्मिलित प्रयासों से अपनी वैश्विक पहचान बनाई है। वर्ष 2022 में हिन्दी की लेखिका गींताजलि श्री को ’रेत समाधि’ के अंग्रेजी अनुवाद ’टूंब ऑफ सेंड’ के लिए मिले बुकर पुरस्कार से भी हिन्दी ने विश्व में नया मुकाम हासिल किया है। हालांकि सूर, तुलसी, जायसी, मीरा से लेकर, भारतेंदु हरिशचंद्र, प्रेमचंद, निराला, अज्ञेय. मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा,. मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, यशपाल, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, काशीनाथ सिंह सहित हिन्दी के अनेक प्रख्यात लेखकों ने विश्वस्तरीय कृतियों की रचना कर हिन्दी को विश्व में शोभायमान किया है।

- - डॉ. कमलेश गोगियाबोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। अधिकांशत: पास हुए, कुछ पूरक में आए, कुछ फेल भी हुए। टॉप में आने और पास होने की खुशियाँ स्वाभाविक हैं। अच्छा पेपर बनाने के बाद भी किसी विषय में पूरक आने पर निराशा और दुख भी स्वाभाविक है। पास होने के बाद भी नंबर ज्यादा न मिलने का असंतोष भी देखने को मिलता है। पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन, उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति या पूरक परीक्षा के अवसर भी हैं। प्रतिस्पर्धा के तेजी से बढ़़ते समय में बोर्ड शब्द भी ज्यादा डरावना होता गया है। 9 वीं या 11वीं के बाद अगले दरजे में कदम रखते ही यह शब्द पहाड़ सा बोझ बना रहता है। घर, बाहर, स्कूल से चौतरफा दबाव रहता है,"इस बार बोर्ड है, संभल के हाँ ! पहले दिन से तैयारी करनी होगी! 'रिजल्ट के आने की तारीख से पहले दिल की धड़कनें बढ़ी रहती हैं। वैसा ही अहसास होता है जैसा परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र हाथ में आने के कुछ क्षण पहले हुआ करता है, बल्कि उससे भी ज्यादा पीड़ादायक। शामत तो फेल होने पर आती है।' सीखो उनसे सीखो...! उसके बेटे को देखो, अव्वल आया है, न कोई ट्यूशन और न कोई टीवी और मोबाइल वगैरह... घर की हालत भी दयनीय, लेकिन कितना होशियार है! तुम्हें तो सारी सुविधाएँ मिलीं, फिर भी लुढ़क गए। क्या कहेंगे अब पड़ोसी हमें...?इस तरह के बहुत से दृश्य देखे जाते हैं, लेकिन इसका प्रभाव पड़ता है बाल-मन पर जो हीन भावना का शिकार हो जाता है। स्वाभाविक है, हर माता-पिता अपने बच्चों को सफल होते ही देखना चाहते हैं। फिर प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उनके कॅरिअर पर भी ध्यान आवश्यक है, लेकिन फेल होने या असफल होने से सारी उम्मीदें खत्म नहीं हो जातीं और न तो कभी अवसर समाप्त होते हैं। कहा भी गया है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। बचपन में हम सब अपने चलने के पहले प्रयास में असफल ही तो रहते हैं। लेकिन हर बार गिरने के साथ ही कुछ नया सीखते रहते हैं। एक दिन चलने के साथ ही दौडऩा भी सीख जाते हैं। सायकल सीखने के लिए अधिकांशत: ने घुटने छिलवाए हैं। अभ्यास से संतुलन आने पर एक दिन हैंडल से दोनों हाथ हटाकर भी सायकल चलाने लगते हैं।हर असफलता प्रयत्न करने और फिर से लगन के साथ परिश्रम करने का अवसर देती है। इतिहास के अनेक महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी, विद्वान भी फेल होते रहे हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि अनेक फेलवर इतिहास भी रचते आए हैं, क्योंकि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। शैलेंद्र दत्त अपनी पुस्तक -भागो नहीं जागो: एक अच्छे जीवन जीने का नया दृष्टकोण, में अभिभावकों को यह संदेश देते हैं कि ' जिनके बच्चे किसी खास विषय में फेल होते हैं तब वे कदापि यह न सोचें कि उनके बच्चे जिन्दगी की दौड़ में क्या जीत पाएंगे ?' लेखक यह कहना चाहते हैं कि अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए समय निकालकर कुछ खास सफल व्यक्तियों के बारे में पहले स्वयं पढऩा चाहिए और फिर बच्चों को बताएँ जिससे उनके मन में हीन भावना को पनपने से रोका जा सके। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर दसवीं में फेल हुए थे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स की परीक्षा में फेल हो गए थे। महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजम बारहवीं में गणित छोड़कर अन्य सभी विषयों में फेल हुए थे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने स्कूल की शिक्षा पद्धति पसंद नहीं आई थी तो उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। डॉ. लाल बहादुर सिंह चौहान की पुस्तक है ' भारत के महान वैज्ञानिक , इसमें वे लिखते हैं कि ' डॉ. गणेश प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के गणितज्ञ थे। अपने समय के वे भारत के सर्वोत्कृष्ट गणितज्ञ थे। पांचवी कक्षा में वे गणित में फेल हो गए थे। कहा जाता है कि वह पांचवीं कक्षा में गणित में अनुत्तीर्ण हुए थे। अंग्रेजी मिडिल की परीक्षा गणेश प्रसाद ने द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। तदुपरांत वे उन्नति करते गए। इस तरह के अनेक महानुभावों के उदाहरण हैं जिन्हें सफल होने के लिए विफलता के मार्ग से ही गुजरना पड़ा है।बल्व का अविष्कार करने वाले महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने लगभग 1 हजार बार असफलता पाई, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी। एक दिन बल्व जल उठा और पूरी दुनिया जगमगा उठी। इन तमाम उदाहरणों से यह भी सोचा जा सकता है कि यह बोलने की बातें हैं या फिर मन को तसल्ली देने भर के लिए है, लेकिन है तो सच ही। बिना अवरोध या असफलता के प्रगति भी नहीं मिल सकती। आवश्यकता तो निराशा के कोहरे से निकलकर भूलों को सुधारने, निष्ठावान बनने और धैर्य की है। फेल होने वालों को कोई गलत कदम उठाने की बजाए उत्साह के साथ फिर से कोशिश करनी चाहिए। 26 वर्ष पूर्व जनवरी 1997 में प्रकाशित अखण्ड ज्योति में वैज्ञानिक अध्यात्म के प्रणेता पं. श्रीराम शर्मा आचार्य ने अपने आलेख ' असफलता सफलता की दिशा में पहला कदम, में पते की बात कही है, "जीवन में सफलता के महत्व से हम सभी परिचित हैं। लेकिन इसी को जीवन का पर्याय मान लेना और असफल होने पर समूचे जीवन को ही नकार देना न केवल स्वयं के प्रति, बल्कि समूची मनुष्यता के प्रति अन्याय है। सफलता और असफलता तो क्षणिक है। कोई भी व्यक्ति न तो स्थायी असफल होता है और न स्थायी सफल। जिस परीक्षा को पास कर हम खुशी में फूले नहीं समाते, अगले ही क्षण से हमारी नजर में ही उसका महत्व घटने लगता है और हम किसी नई परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। इसके अलावा हमें आज मिली सफलता किसी विशेष कार्य-क्षेत्र की है, न कि समूचे जीवन की। किसी एक क्षेत्र में असफल हुआ व्यक्ति दूसरे किसी अन्य क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कर सकता है। इन सब बातों के अलावा परिवर्तन के नियम से संचालित विश्व में दिन-रात, सर्दी-गर्मी, धूप-छाँव की तरह सफलता-असफलता का क्रम भी सहज प्राकृतिक है। यहां स्थायी असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन एक ही बार में सब कुछ पा लेने की ललक बिना तनिक-सा भी असफल हुए पूर्ण सफलता की कल्पना करती है। इसी वजह से असफलता को सहज रूप से स्वीकार कर पाना असम्भव हो जाता है और कई तो प्रगति की दिशा में अपना प्रयास तक छोड़ बैठते हैं।""हाउ टू एचीव टोटल सक्सेस इन लाइफ" में डॉ. चोपड़ा लिखते हैं, ' हम सफलता की अपेक्षा असफलता से ज्यादा सीखते हैं क्योंकि प्रत्येक असफलता यह स्पष्ट करती चली जाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए।'वस्तुत: असफलता पूरे जीवन की असफलता नहीं मानी जा सकती वह परीक्षा के परिणाम हों या फिर 'चुनाव,' के..! परिवर्तन का प्राकृतिक नियम सनातन है। आज मिली असफलता सतत प्रयास से भविष्य में सफलता के नए रिकॉर्ड कायम कर सकती है। यह फेल होने वाली अऩेक महान शख्सियतों ने प्रमाणित कर दिखाया है।

- - डॉ. कमलेश गोगियापूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट... आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामान्य सा अर्थ है कृतिम बुद्धि जिसे संक्षिप्त में एआई कहा जाता है। चैटबॉट को समझने के लिए इसे तोड़ दें तो 'चैट का अर्थ है बातचीत और 'बॉट का अर्थ है रोबोट, मसलन बातचीत करने वाला कम्प्यूर प्रोग्राम आधारित रोबोट जिसे इंसानों से भी बेहतर माना जा रहा है। टेक्स्ट या टेक्स्ट-टू-स्पीच के माध्यम से ऑनलाइन इंसानों की तरह यह हर सवाल का जवाब दे सकता है। वह सारा काम करने में सक्षम बना दिया गया है जो इंसान करता है, बल्कि एक नहीं, अनेक कदम आगे....यह एक प्रोफेसर की भांति पढ़ा सकता है, बच्चों की ट्यूशन ले सकता है, गणित के जटिल से जटिल प्रश्नों को हल कर सकता है और वह सब कुछ जिसकी कल्पना की जा सकती है। एक दिन कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट में बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने एआई रोबोट बैठकर सवालों का सटीक जवाब देकर करोड़पति बन जाए तो कोई अतिश्योक्ति की बात नहीं होगी।कुछ देर के लिए अतीत के पन्नों की तरफ लौटते हैं। सन 1997 में विश्व शतरंज चैम्पियन गैरी कास्परोव को जब सुपर कम्प्यूटर 'डिप ब्लूू ने हराया था तब पूरे विश्व में यह घटना मीडिया की सुर्खियाँ बनी थीं। तभी यह समझा जा चुका था कि इंसानी बुद्धि को कृतिम बुद्धि यानी एआई आसानी से मात दे सकती है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि एआई तकनीक से विश्व उन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो जाएगा जिसकी कल्पना सिर्फ फिल्मों ही हुआ करती है। आपको याद होगा सुपरस्टार रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनित फिल्म एनाथिरन का पात्र 'चिट्टी । वैज्ञानिक की भूमिका में रजनीकांत चिट्टी नामक रोबोट का निर्माण करते हैं लेकिन उसमें भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और यह रोबोट मानव जाति के लिए खतरा बन जाता है। तेरह साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े पर्दे पर दर्शाने वाली यह पहली भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म का दूसरा भाग 2.0 भी अधिकांशत: ने देखा है। एआई पर रिसर्च करके अंग्रेजी, हिन्दी, दक्षिण भारत की अनेक फिल्में लोकप्रिय रही हैं। इनमें 'अवेंजर्स: एज ऑफ अल्ट्रॉनÓ, 'द टर्मिनेटरÓ , 'द मेट्रिक्सÓ नामक फिल्में शामिल हैं। कुछ फिल्मों के अनेक भाग भी बन चुके हैं। यह इन फिल्मों के निर्माताओं के अध्ययन की दूरदर्शिता हो या कल्पना की उड़ान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चाओं के बीच ये पात्र चरितार्थ होने जा रहे हैं।कम्प्यूटर से लेकर इंटरनेट और स्मार्ट फोन तक एआई के ही पुराने रूप है। जिन्हें टाइपिंग नहीं आती वे बोलकर टाइप करते हैं, पलक झपकते ही विश्व के किसी भी कोने में संदेश भेजने में हम सक्षम हैं। किसी भी भाषा को सीखने से लेकर अनुवाद करने तक, स्पीच टू टेक्स्ट, वर्चुअल असिस्टेंट, चित्र के माध्यम से कार की सेल्फ ड्राइविंग, ये सभी एआई के ही पुराने संस्करण हो चुके हैं। जाहिर है कि एआई सिस्टम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कब से अहम हिस्सा बन चुका है। यह हमारी हर पसंद को समझता है। याद कीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय या यूट्यूब और फेसबुक में वीडियो देखते समय, यही एआई सिस्टम हमारे मस्तिष्क का विश्लेषण कर हमारी पसंद-नापसंद को संग्रहित कर लेता है। यही वजह है कि कुछ समय तक हमारी पसंद के ही वीडियो, शॉपिंग की चीजें हमारे ऑनलाइन होते ही मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल होने लगती हैं। अलग-अलग प्लेटफार्म पर भी हमारी पसंद की चीजें एकाएक सामने आ जाती हैं, वह अमेजान हो या फ्लिपकार्ट।नियम-आधारित चैटबॉट में उन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे जिसे प्रोग्राम में डाला गया है, लेकिन एआई आधारित चैटबॉट में कोई सवाल फीड नहीं है, यह सारे सवालों का जवाब तत्काल दे पाने में सक्षम हैं। पहला संस्करण तो हम सब काफी समय से इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं, अमेजान की एलेक्सा और गूगल के एसिस्टेंट और एप्पल की सिरी के रूप में। अब एआई का नया संस्करण होगा मानव मस्तिष्क से भी आगे की सोच के साथ काम करना। इसे मानवता के लिए खतरा भी माना जा रहा है। करोड़ों नौकरियाँ चले जाने, मानव जाति पर रोबोट्स का राज होने और दुनिया के लिए खतरनाक साबित होने जैसी संभावनाओं के विचारों ने जन्म ले लिया है। अनेक कंपनियाँ चैटबॉट की सेवाएँ ले रही हैं। इस समय एआई के जनक जेफ्री हिंटन ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि वे स्वयं यह मानते हैं कि इस एडवांस तकनीक को जन्म देना उनकी भूल थी। इसके पहले भी अनेक अविष्कारकों ने नई-नई तकनीक की खोज के बाद अपनी भूलों को स्वीकार किया है, फिर वे परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर और रिचर्ड फाइनमेन ही क्यों न हों।देश-विदेश की अनेक कंपनियों में एआई आधारित रोबोट्स अपनी जगह काफी पहले बना चुके हैं और बेहतर परिणाम दे रहे हैं। इन्हें आईटी कर्मचारियों से भी बेहतर माना जाने लगा है। सायबर की दुनिया ने इंसानों को तरह-तरह की सुविधाओं से लैस कर दिया। लेकिन सायबर क्राइम में भी इतना इजाफा हुआ कि इसकी चुनौतियों से दुनिया उबर नहीं पा रही है। यह मनुष्य की दुर्भावना का ही परिणाम है जो मशीनों से ज्यादा घातक है। इस बात की क्या गारंटी है कि एआई आधारित चैटबॉट से चैटबॉट क्राइम न हो? खतरा तो गलत सूचनाओं से गलत कार्यों का है। यही वजह है कि काफी पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से स्टीफन हॉकिन्स भी आगाह करते रहे थे। वे इसे मानव जाति के लिए खतरनाक मानते थे। वजह थी मशीनों से प्रतिस्पर्धा करने की मानव में क्षमता न होना और इस तकनीकी का उपयोग गलत सूचनाओं के लिए करना। हाँ, यह जरूर है कि एआई आधारित रोबोट्स कितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन उनके भीतर भावनात्मकता का जन्म संभव नहीं, क्योंकि भावनाएँ प्रकृति-जन्य है जिसका संबध अध्यात्म से है। इसलिए कहा भी जाता रहा है कि विज्ञान को अध्यात्म के सहचर्य की जरूरत है और वर्तमान तकनीकी युग को वैज्ञानिक अध्यात्म की। खतरा एआई से नहीं मनुष्य की दुर्भावनाओं से है जो इस तकनीकी के गलत इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर सकती है। इसका परिणाम अफवाह, फेक न्यूज, फेक आडियो-वीडियो, पूर्वाग्रह, नौकरी का संकट जैसी चुनौतियों और समस्याओं के रूप में सामने होगा। विशेषज्ञों की मानें तो इस तरह की नई तकनीक के लिए सख्त नियम-कानून वैश्विक स्तर पर बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे मानवता को नष्ट होने से बचाया जा सके।

- रायपुर / महिलाओं को सशक्त बनाना है तो स्वास्थ्य-शिक्षा के साथ-साथ उन्हें अधिकार और आगे बढ़ने के सुरक्षित अवसर देने होंगे। उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए नये रास्ते बनाना भी जरूरी हैे। इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के साथ उनके स्वावलंबन की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के साथ उनकी सृजन क्षमता को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़ा गया है। महिलाओं की व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ा यह दृष्टिकोण उनके लिए विकास के नये आयाम खोलता है।नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। कुपोषण और एनीमिया से लड़ाई में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए मुख्यमंत्री सुपाषण अभियान से अब तक 2 लाख 65 हजार बच्चे कुपोषण मुक्त तथा एक लाख 50 लाख महिलाएं एनीमिया मुक्त हो चुकी हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को आईएफए (आयरन फोलिक एसिड) सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है।बिहान से जुड़ी है ढाई लाख महिला समूह - छत्तीसगढ़ में महिलाओं की प्रगति के लिए अपनाई गई नीतियों और उनके संरक्षण का ही परिणाम है, कि यहां वनोपज के कारोबार से 50 हजार से अधिक महिलाएं जुड़कर छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दे रहींे हैं, वहीं जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्रामीण महिलाएं, ग्राम सभा सदस्यों के रूप में खुद के लिए नीतियां भी तैयार कर रही हैं। प्रदेश में करीब 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किए जा चुके हैं, जहां महिलाओं को अच्छा रोजगार और अच्छी आय मिल रही है। महिलाओं को बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ने लगभग चार हजार बहनें बीसी सखी के रूप में चलते-फिरते बैंक के रूप में बैंकिंग सुविधाएं दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से करीब 27 लाख गरीब परिवारों की महिलाएं 02 लाख 54 हजार स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं।महिलाओं के श्रम से चमका डेनेक्स - बस्तर के घने जंगलों में नक्सलियों से साहस के साथ मोर्चा ले रहीं बस्तर की दंतेश्वरी फाइटर्स अपने पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। गोधन न्याय योजना के तहत गांव-गांव में बनाए गए गौठानों में लगभग 45 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है। ये महिलाएं गौठानों में आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से न सिर्फ सशक्त बन रही हैं, बल्कि अपने परिवारों के लिए भी संबल बन गई हैं। गोठानों बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सी-मार्ट स्टोर जैसी नई अवधारणा से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा हैं। महिलाओं द्वारा तैयार सामाग्री को बाजार मिल रहा हैं। बस्तर के आदिवासी जिले दंतेवाड़ा की डेनेक्स गारमेंट फैक्टरी में काम कर रही महिलाओं ने देश-विदेश में डेनेक्स ब्रांड को लोकप्रिय बनाकर आर्थिक सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है। बीजापुर की महिलाओं का महुआ लड्ड, कोंडागांव का तिखुर शेक, सुकमा की ईमली-कैंडी और नारायणपुर का फूल झाडू भी प्रसिद्ध हो चुका है।महिला कोष का बजट 25 करोड़- महिला कोष से ऋण लेकर आर्थिक गतिविधि जुड़ी महिला समूहों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से समूह द्वारा लिए गए पुराने 12 करोड़ रूपये के ऋण माफ कर दिये हैं। साथ ही ऋण लेने की सीमा को भी दो से चार गुना तक बढ़ा दिया है। महिला कोष द्वारा दिए जाने वाले ऋण सीमा में भी दोगुनी वृद्धि की गई है। महिला कोष के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। पूर्व वर्षों में महिला कोष को एक या दो करोड़ वार्षिक आबंटन उपलब्ध होता था मगर वर्ष 2023-24 में 25 करोड़ रूपए का वार्षिक बजट उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा 10 हजार 500 से अधिक महिलाओं के लिए पिछले 5 सालों में सर्वाधिक 10 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक ऋण राशि स्वीकृत की गई है। नई कौशल्या समृद्धि योजना शुरू करने की योजना है, इसमें महिलाओं को व्यवसाय के लिए आसान शर्तों पर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ रूपए का बजट अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया है।महिला उद्यमिता नीति - महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, राज्य का विकास उतनी ही तेजी से होगा, इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में महिलाओं की क्षमता को एक नई ऊंचाई देने के लिए महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू कर दी गई है। इसमें महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ कई प्रकार की छूट का प्रवाधान किया गया है। राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए 10 से 50 लाख रूपए ऋण के साथ विद्युत शुल्क, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से छूट, परिवहन अनुदान, मण्डी शुल्क से छूट, किराया अनुदान जैसे कई प्रावधान किये गए हैं। महिला स्व-सहायता समूहों और महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप उद्यमों के लिए भी 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं एक वर्ष अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है, इससे उद्योग एवं व्यापार में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी।राशन कार्ड और मकान महिलाओं के नाम पर - छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भूमि और संपत्ति पंजीयन पर एक प्रतिशत की छूट दी जा रही है। राशन कार्ड और आवास आबंटन महिलाओं के नाम पर किए जा रहे है। सरकारी सेवाओं में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिए भर्ती, पदोन्नति, दस्तावेजों की छानबीन के कार्यों के लिए बनाई गई समितियों में एक महिला प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से रखने की व्यवस्था बनाई गई है। लैंगिक अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक समिति बनाई गई है, जो इस मामले की जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्यवाही करने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं।कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल - हर संभाग में कामकाजी हॉस्टल के साथ जिला मुख्यालयों में महिला हॉस्टल बनाए जाने की शुरूआत की गई है। थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क संचालित हैं, जिससे महिलाएं मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा सकें। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सहायता के लिए अभिव्यक्ति एप बनाया गया है। महिला हेल्पलाईन नम्बर 181 और सखी सेंटर के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को तुरंत सहायता और आश्रय भी प्रदान किया जा रहा है। अब तक 37 हजार 158 पीड़ित महिलाओं को सहायता और 13 हजार 750 महिलाओं को आश्रय दिया गया है। नवा बिहान योजना के माध्यम से घरेलू हिंसा के प्रकरणों में 4331 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।बढ़ा मान और बढ़ा मानदेय - राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की सेहत और स्वास्थ्य की देखभाल कर रहीं महिला कर्मियों के मानदेय में वृद्धि कर उनका सम्मान भी बढ़ाया है। इस साल बजट में प्रदेश के 46 हजार 660 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में वृद्धि करते हुए अब इसे 06 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रति माह कर दिया गया है। आंगनवाड़ी साहियकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रुपए से बढ़ाकर 05 हजार रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 07 हजार 500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मितानिन बहनों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रुपए प्रति माह की दर से मानदेय देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है, इससे प्रदेश की 72 हजार मितानिनों की पुरानी मांग पूरी हुई है। इसके साथ ही मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय को भी बढ़ाया गया है, जिससे बहुत सी ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी।कन्या विवाह के लिए अब 50 हजार - मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सामाजिक पृष्टिभूमि में महिलाओं और उनके परिवारोें के मान-सम्मान का भी ध्यान रखते हुए कई निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को भी अपने कार्यकाल में दो बार बढ़ाकर बेटियों के विवाह के लिए बड़ी राहत दी है। 2019 में यह राशि 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए की गई और अब बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है। निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।9 नए महिला महाविद्यालय - महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उन तक उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचाकर जागरूकता लाना भी आवश्यक है। इसे देखते हुए पिछले साल 2239 विधिक व महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया गया। इस वर्ष महिला जागृति शिविर मद के बजट में दोगुनी वृद्धि कर 4.85 करोड़ से बढ़ाकर 9.33 करोड़ किया गया। इसके साथ ही राज्य महिला आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर महिलाओं को उनके अधिकारियों और कानूनों की जानकारी भी दी जा रही हैं। राज्य की 9 जिला मुख्यालयों में नए महिला महाविद्यालय की शुरूआत के साथ महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोले गए हैं।

- जी.एस. केशरवानी, उप संचालकरायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई न्याय योजनाओं से समाज के शोषित वंचित और गरीब तबकों का न केवल मान बढ़ा है बल्कि इन योजनाओं की बयार से बड़ी राहत मिल रही हैं। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दी है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों की श्रृंखला और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जैसी नवाचारी पहल से लोगों को आसानी से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रहीं हैं। बेरोजगारों को प्रतिमाह भत्ता मिलना प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों की भी चिंता करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि कर उनका मान बढ़ाया है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मजदूर दिवस पर श्रमिकों का मान बढ़ाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में इन्हें देय राशि 50 हजार से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने की घोषणा की। साथ ही अपंजीकृत श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।इसी प्रकार श्रमिकों के लिए मासिक सीजन टिकट एमएसटी जारी किया जाएगा, इससे घर से रेल अथवा बस से कार्यस्थल तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। यह कार्ड 50 किमी तक की यात्रा के लिए मान्य होगा। पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को नवीन आवास निर्माण अथवा क्रय के लिए 50 हजार रुपए का अनुदान और हार्ट सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, पैर के घुटने की सर्जरी, कैंसर, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के अतिरिक्त भी 20 हजार रुपए का अनुदान निर्माणी श्रमिकों को मिलेगा।छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 250 करोड़ रूपये का नवीन मद में प्रावधान किया है। बेरोजगारी भत्ता योजना के पात्र पाए गए 66 हजार 256 युवाओं के खाते में 16 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार करते हुए इसे नगर पंचायतों में भी लागू किया है। इस योजना में 4 लाख 99 हजार से अधिक लोगों के बैंक खाते में अब तक 476.62 करोड़ की राशि अंतरित की गई है।सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की भी चिंता करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की है। आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय वर्ष 2018 तक 2,500 रूपए प्रतिमाह था, जिसे बढ़ाकर 3,250 रूपए किया गया। वर्ष 2022-2023 में इसे बढ़ाकर 5,000 रूपए कर दिया गया। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय वर्ष 2018 तक 3,250 रूपए प्रतिमाह था, जिसे बढ़ाकर 4,500 रूपए किया गया। वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 7,500 रूपए किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय वर्ष 2018 तक 5,000 रूपए प्रतिमाह था, जिसे 6,500 रूपए किया गया। वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 10 हजार रूपए किया गया।मध्यान्ह भोजन रसोईयों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 1,800 रूपए की गई है। स्कूल स्वच्छताकर्मियों का मानदेय 2,500 रूपए से बढ़ाकर 2,800 रूपए कर दिया गया है। मितानिनों को राज्य मद से 2,200 रूपए प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार वृद्ध पेंशन, विधवा, निराश्रित पेंशन की राशि को 350 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए कर दिया गया है। स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रूपये और सदस्यों को 500 रूपये मानदेय प्रतिमाह मिलेगा।ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। सरकार ने ग्राम कोटवारों को दिए जाने वाले मानदेय की दरों में भी वृद्धि की है, जिसके अनुसार 2,250 के स्थान पर 3,000 रूपए, 3,375 के स्थान पर 4,500 रूपए, 4,050 के स्थान पर 5,500 रूपए और 4,500 के स्थान पर 6,000 रूपए किया गया है। होमगार्ड के जवानों का मानदेय न्यूनतम 6300 से अधिकतम 6420 रूपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी की गई है। ग्राम पटेलो का मानदेय 2000 रूपए से बढ़ाकर 3000 रूपए प्रतिमाह किया गया है।

-

- छत्तीसगढ़ में नवाचार शिक्षा की नायिका दिव्यांग हिमकल्याणी सिन्हा की कहानी

-बच्चों की जिंदगी संवारने के इस जज्बे को सलाम .....

इंसान शरीर से नहीं, अपनी नकारात्मक सोच से अपंग होता है। स्टीफन हाकिंग चलना-फिरना तो दूर, बोल भी नहीं पाते थे, उन्होंने विज्ञान की दुनिया को ही बदल डाला। अमेरिका की हेलेन केलर देख और सुन नहीं सकती थीं, दुनिया की पहली स्नातक बनीं और शीर्ष लेखिका भी। पैरालिंपिक खेलों में भारतीय दिव्यांग देश को गौरवान्वित करते रहे हैं। ऐसे सितारे विरले ही होते हैं। इन्हीं सितारों में शामिल है हमारे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम सैगोना प्राथमिक शाला की सहायक शिक्षिका हिमकल्याणी सिन्हा। दिव्यांग होने और जीवन में तमाम संघर्षों के बावजूद जिन्होंने बच्चों की जिंदगी संवारने में स्वयं को लीन कर दिया है। उनके आदर्श उनके पिता हैं जिन्होंने साथ में संघर्ष किया। तीन साल पहले की बात है जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का कोहराम मचा था, तब हिमकल्याणी ने मुख्यमंत्री कल्याण कोष में अपने एक माह का वेतन देने की घोषणा फेसबुक में की थी। यह जानकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ के प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा ने छत्तीसगढ़ आज डॉट कॉम को दी। इस घोषणा को सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आज डॉट कॉम ने प्रमुखता से प्रसारित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हैश टैग के साथ ट्वीट किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह खबर छत्तीसगढ़ आज डॉट कॉम के लिंक के साथ ट्वीट कर हिमकल्याणी के कार्यों की सराहना की थी। इसके बाद जनसहयोग का कारवां बनता चला गया। सर्वाेदयी पत्रकारिता को सार्थक करते हुए हमारे स्तंभ नई सोच के इस दूसरे अंक में प्रस्तुत है दिव्यांग सहायक शिक्षक हिमकल्याणी सिन्हा की अपडेट कहानी....

"कब तक बोझा ढोते रहोगे भागवत राम सिन्हा ? ये नहीं पढ़ पाएगी ! कुछ नहीं हो सकता इसका!" मुझे याद है, पापा को अक्सर लोग यही कहा करते थे। टीचर भी सवाल उठाया करते, "ये स्कूल कैसे आ पाएगी? आ नहीं पाएगी तो पढ़ भी नहीं पाएगी!" पोलियो की वजह से मैं दोनों पैरों से लाचार, सही उम्र में स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि एडमिशन ही नहीं होता था मेरा किसी स्कूल में! एक मास्टर जी सर्वे के दौरान हमारे गाँव बेहरा आए थे। तब मैं गली में अपनी दादी के साथ बैठी थी, एक उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने मना नहीं किया। कहा, 'क्यों नहीं जा सकती, सब संभव है!' तब में लगभग 8 से 9 साल की थी। गली में ही मेरा नाम लिखा गया। मेरा एडमिशन हो गया। पापा रोज स्कूल छोडऩे और लेने आया करते थे। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कभी भी स्कूल मिस नहीं होने दिया और यह वजह थी कि वे बहुत से पारिवारिक, सामाजिक व अन्य कार्यक्रमों में नहीं जा सके। मेरे साथ उन्होंने भी जीवनभर संघर्ष किया। माँ का भी उतना ही प्यार और सहयोग मिला। पापा ने कभी हार नहीं मानी। टेलरिंग की दुकान से उन्होंने मुझे और दोनों छोटे भाइयों को पढ़ाया-लिखाया और परिवार का पालन-पोषण किया। गाँव में आठवीं तक ही व्यवस्था थी। आगे पढऩे की समस्या आई। मैं छोटी थी और कहीं आ-जा नहीं सकती थी। तब मेरे पापा से सिलाई का काम सीख चुके संतोष सेन जी ने अपना गुरू धर्म निभाया। मुझे बेमेतरा में अपने घर रखा और 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कराई। उनके पूरे परिवार ने मुझे सहयोग किया। इसके बाद ग्रेजुएशन और हिन्दी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट किया।"

...और खड़ी हो गईं अपने पैरों परबहुमुखी प्रतिभा की धनी हिमकल्याणी सहज और सरल व्यक्तित्व की धनी हैं। वे अपने पिता के साथ सिलाई का भी काम करती थीं। सोचा था अब यही काम करना है, लेकिन कोशिश करने के बाद तृतीय वर्ग में सहायक शिक्षिका की नौकरी मिल गई। जिन लोगों ने कभी प्रश्न चिन्ह लगाया था कि "यह कभी चल ही नहीं पाएगी तो पढ़ेगी क्या ?" हिमकल्याणी ने अपने पैरों पर खड़े होकर लोगों की नकारात्मक सोच को गलत साबित कर दिखाया। इतना नहीं, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में माँ शीतला मंदिर प्रांगण, सैगोना में ऑफलाइन मोहल्ला कक्षाएं भी संचालित कीं। ऑॅफलाइन कक्षाएं बंद हुईं तो ऑनलाइन सफलतापूर्वक कक्षाओं का संचालन किया। जरूरतमंद लोगों को दिनचर्या की सामग्री पहुँचाने में भी वे सक्रिय रहीं। परिवार में दो विवाहित भाई हैं जो अपना छोटा-मोटा व्यवसाय करते हैं।

अब दूसरों को छोड़ती हैं गंतव्य तक...

"बचपन के दिनों में स्कूल के बाद नौकरी के लिए भी पापा ही ग्राम बेहरा से सात किलोमीटर दूर सैगुना तक स्कूल छोडऩे और लेने जाया करते थे। चार साल पहले स्कूटी खरीदी और इसे मॉडिफाई करवाकर ट्राइ साइकिल में तब्दील करवाया। अब अपनी स्कूटी से प्रतिदिन 14 किलोमीटर का सफर वे तय करती हैं। इस बीच राह में कुछ स्कूली बच्चे मिलते हैं। उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर स्कूल तक पहुँचाने और वापसी में कुछ राहगीरों को बिठाकर गंतव्य तक पहुँचाने का जो सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।" आज सोलह साल बीत गए हैं। बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम सैगोना की शासकीय प्राथमिक शाला के बच्चों के जीवन को संवारने में वे तन-मन-धन से जुटी हैं।

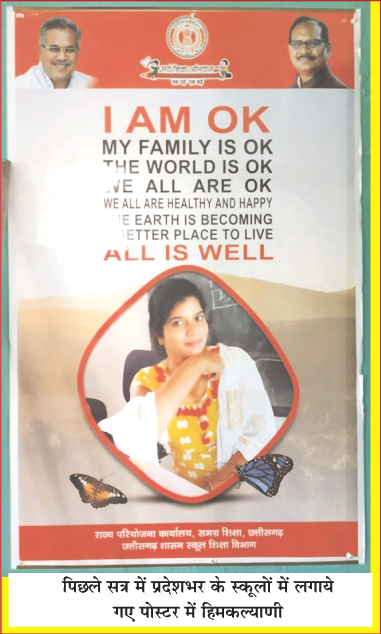

प्रदेशभर के स्कूलों में लगे हिमकल्याणी के पोस्टर...

पिछले वर्ष के शैक्षणिक सत्र में प्रदेशभर के संकुल केंद्रों, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पोस्टर लगाए गए। इसमें हिमकल्याणी के फोटो के साथ विश्व कल्याण की भावना को प्रोत्साहित करते हुए वाक्य हैं, I am ok, My family is ok, The world is ok, We all are ok, We all are healthy abd happy, The earth is becoming better place to live, All is well. (अनुवाद-मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, दुनिया ठीक है, हम सब ठीक हैं, हम सब स्वस्थ और खुश हैं, पृथ्वी रहने के लिए बेहतर जगह बनती जा रही है।) यह बात गौरवान्वित करती है कि राज्य सरकार अपने कार्यों से आदर्श की स्थापना करने वाली विभूतियों को विश्व कल्याण की भावना को जागृत करते हुए जन-जन तक पहुँचा रही है।

शून्य निवेश में टीएलएम

नवाचार का अनूठा तरीका

हिमकल्याणी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की अनोखी मिसाल हैं। शिक्षण कार्य को सरल, सुगम और आकर्षक बनाने के लिए एक शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्री जिसे टीएलएम (टिचिंग लर्निंग मटेरियल) कहा जाता है, का प्रयोग करता है। वह चित्र हो या ग्लोब और या फिर मॉडल। हिमकल्याणी ने बिना किसी निवेश के कबाड़ से जुगाड़ कर हिन्दी, अंग्रेजी, पर्यावरण से सम्बंधित अनेक सहायक शिक्षण सामग्री और मॉडल तैयार किये हैं। इससे बच्चे आसानी से विषय-वस्तु को समझ पाते हैं। अपने व्यय से उन्होंने बिग बुक और टीएलएम भी बनाये हैं । उनसे दूसरे स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थी भी प्रेरणा लेते हैं। इसे फेसबुक और यूट्यूब में भी देखा जा सकता है। छोटे बच्चों को गणित की संख्याओं का ज्ञान देने के लिए माचिस के खाली डिब्बे का उपयोग किया। डिब्बे के आगे-पीछे और ढक्कन में क्रमवार संख्याएँ लिखीं। इससे पहले और बाद की संख्याओं की जानकारी सरलता से दी जा सकती है, डिब्बे के ऊपर 5 खाली ढक्कन में 6 और पीछे 7 लिखकर...डिब्बे के ऊपर पांच, ढक्कन खोलो तो छह और डिब्बा पलटाओ तो सात...इसी तरह खराब हो चुकी फाइलों को काटकर अक्षर ज्ञान, कलर पैंसिल बाक्स से रंगों का, शादी के कार्ड, पुट्ठेे के डिब्बों, मिठाई के डिब्बों, चूड़ी के बॉक्स के रैपर से भी अनेक अद्भुत प्रयोग किये। पुट्ठे से बनी मटके में अनेक विलोम शब्दों का संग्रह है। पुट्ठे से ही आलमारी, गुल्लक, गमला और अनेक प्रकार के घरों का मॉडल बनाया है। इससे बच्चे मनोरंजन के साथ सीखते भी हैं। वे शिक्षा के साथ ही संस्कार भी देती हैं। हर त्योहार और पर्व बच्चों के साथ शाला में मनाती हैं।

बकौल हिमकल्याणी, 'जब आप पूरी ईमानदारी से सोचते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को किस तकनीक से पढ़ाएं तो अपने आप अंत:प्रेरणा मिलने लग जाती है।"

अपने वेतन से स्कूल में लगाया टाइल्स, ग्रीन मैट और बनवाया खिलौना कार्नर

ऐसे शिक्षक भी विरले ही होते हैं जो अपने वेतन से स्कूल की अधोसंरचनाओं का विकास करते हैं। दिव्यांग कोरोना योद्धा हिमकल्याणी ने अपने वेतन से जर्जर हो चुकी कक्षा दूसरी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अपने वेतन से इस क्लास में उन्होंने टाइल्स लगवा दिये। अब यह क्लास स्मार्ट क्लास बन गई है। स्कूल को ग्रीन मैट प्रदान किया। रंग-रोगन में भी सहयोग दिया। स्कूल में ही बच्चों के लिए खिलौना कॉनर बनाया जहाँ बच्चों के साथ मिलकर नई-नई तकनीक से सहायक शिक्षण सामग्री बनाती हैं। सोच सकते हैं कि जिस हिमकल्याणी को दिव्यांग होने की वजह से स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, वह शिक्षक बनीं तो पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बनती चली गईं।

दिव्यांग के माता-पिता का जागरूक होना जरूरी

हिमकल्याणी अपने पिता को ही अपना आदर्श मानती हैं। वे कहती हैं, "मेरे पापा ने मुझे सम्मानजक जिदंगी दी है। मुझे जीने के लायक बनाने के लिए वे अपनी जिंदगी भूल गए। शारीरिक कमजोरी का आशय सिर्फ शरीर के किसी भाग का असक्षम होना ही नहीं होता, यह कई मामलों में वजूद ही खत्म हो जाने जैसा भी होता है। आप समझ सकते हैं, एक दिव्यांग को कैसा प्रतीत होता होगा, दूसरों को दौड़ता-भागता देखकर। पहली बात तो यह कि ईश्वर मुझ जैसा किसी को न बनाए, सभी शारीरिक रूप से सक्षम हों और सुखमय जीवन जिएं। दिव्यांगों को सबसे ज्यादा जररूरत होती है अपने परिवार के सहयोग की। दिव्यांग के माता-पिता का जागरुक होना जरूरी है जिससे वे उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर उन्हें काबिल बना सकें। इस मामले में मैं भाग्यवान हूँ और यही वजह है कि मैं अपने पापा को ही अपना आदर्श मानती हूँ। ईश्वर का हर पल शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे इस काबिल बनाया कि दूसरों के लिए कुछ कर सकूं।"

ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का सम्मान...

हिमकल्याणी ने न सिर्फ अपने परिवार का अपितु गाँव, जिले और राज्य का नाम भी रोशन किया है। बिना किसी का सहयोग लिए खुद ही सारे कार्य करती हैं। उसके क्लासमेट उसे मिलते हैं तो सम्मान के साथ नमस्ते करते हैं। सहज और सौम्य हिमकल्याणी के कार्यों ने अनेक शिक्षकों, विद्यार्थियों, समाजसेवियों और गणमान्य नागरिकों को प्रेरित किया है। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, अच्छे वातावरण में बस बच्चों को नई-नई तकनीक से पढ़ाती रहें। हिमकल्याणी को मिलने वाले प्रमुख सम्मान हैं-

1. कोरोना योद्धा

2. उत्कृष्ट शिक्षक

3. शिक्षा दूत

4. सृजनशील शिक्षक

5. पढ़ाई तुंहर द्वार में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान

6. सावित्री बाई फूले सम्मान

निर्धन बच्चों को सहयोग और रक्तदान भी...

हिमकल्याणी उन बच्चों को भी आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करती हैं जिनके परिजन नहीं हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बच्चों की शिक्षा में आने वाली बाधा को दूर करने वे हरसंभव प्रयास करती हैं। उनके इन प्रयासों की सभी सराहना करते हैं। वे पूरे उत्साह के साथ रक्तदान भी करती हैं। वे कहती हैं, "रक्तदान महादान है जिससे हम किसी की जान बचा सकते हैं। हम सभी को इस नेक कार्य में पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभानी चाहिए।

- मजदूर दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा बोरे बासी तिहारगुलाब डड़सेनासहायक जनसंपर्क अधिकारीबोरे बासी का नाम जुबां पर आते ही छत्तीसगढ़ के लोगों के जेहन में बोरे बासी के साथ आम की चटनी अर्थात अथान की चटनी, भाजी, दही और बड़ी-बिजौड़ी की सौंधी-सौंधी खुशबू से मन आनंदित हो जाता है। मुंह में पानी और चेहरे में बोरे बासी खाने की लालसा और ललक स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक मई श्रमिक दिवस को पूरा छत्तीसगढ़ बोरे बासी तिहार के रूप में मनाया जाएगा। बोरे बासी तिहार का यह दूसरा वर्ष है।छत्तीसगढ़ में पहली बार वर्ष 2022 में एक मई मजदूर दिवस को बोरे बासी तिहार के रूप में मनाया गया। पहले वर्ष ही बोरे बासी तिहार को राज्य के हर वर्ग ने अपने मन से मनाया है। इस वर्ष भी पूरा राज्य बोरे बासी तिहार का इंतजार कर रहा है। युवाओं में लोकप्रिय व्यंजन मोमोस और पिज्जा से ज्यादा स्वादिष्ट और सेहदमंद है। बोरे-बासी तिहार से नई पीढ़ी के लोगों को भी छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहचान पूरे देश में वैसे तो राज्य के जनकल्याणकारी और राज्य की कला-संस्कृति, को बढ़ावा देने के लिए अभिनव पहल के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा लोककल्याण और राज्य की मूल संस्कृति और रीति-रिवाजों को संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से शुरू की गई। सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को राज्य के सभी वर्ग के लोगों से पूरा समर्थन भी मिलते आया है। बोरे-बासी भी मुख्यमंत्री श्री बघेल के अभिनव पहल में एक है, जिसें लोगों का पूरा-पूरा सहयोग मिल रहा है।छत्तीसगढ़ में बोरे बासी प्रमुख व्यंजनों में से एक है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में वैसे तो बोरे बासी भी अलग-अलग बनाई जाती है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में चावल के गरम पका भोजन को रात के समय ठंडा होने के बाद पानी में डूबा कर बनाया जाता है, जिसे सुबह नास्ता और भरपेट भोजन के रूप में खाया जाता है। इसी प्रकार बोरे-बासी लघुधान्य फसल जैसे कोदो, कुटगी, रागी और कुल्थी की भी बनाई जाती है। बोरे-बासी के इन सभी प्रकारों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फ्राइबर, एनर्जी और विटामिन्स, मुख्य रूप से विटामिन बी-12, खनिज लवण जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। बोरे बासी, पिज्जा और मोमोस जैसे खाद्य पदार्थों से ज्यादा पौष्टिक,स्वादिष्ट और सेहदमंद है। लघु धान्य रागी 100 ग्राम में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है, जिसे इस तरह समझा जा सकता है। प्रोटिन सौ ग्राम में 7.3 ग्राम, फैट 1.3 ग्राम, एनर्जी 328 ग्राम, फ्राईबर 3.6 ग्राम, मिनिरल्स 2.7 ग्राम, कैल्सियम 344 ग्राम, आयरन 3.9 ग्राम मिलता है।राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के आय में वृद्धि करने के उदे्श्य से लधु धान्य कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य भी तय किया है। सरकारी तौर पर इन फसलों की खरीदी की शुरूआत होने से किसानों को उचित दाम मिल रहा है, जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

- -डॉ. दानेश्वरी सम्भाकर, सहायक संचालकरायपुर / खानपान और रहन सहन संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में कहावत है कि जैसे खाए अन्न वैसा होय मन। यह कहावत बिलकुल छत्तीसगढ़ में सही उतरती है। बोरे-बासी एक सरल और सहज भोजन है। वैसे ही छत्तीसगढ़ के लोग भी सीधे-साधे लोग हैं, इसलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सीधे साधे श्रमिकों और किसानों का मान बढ़ाने के लिए मजदूर दिवस के दिन लोगों से बोरे-बासी खाने की अपील की है। यह अपील लोगों को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का भी काम कर रही है। राज्य में छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक वैभव को पिछले चार सालों में नया क्षितिज मिला है। राज्य में मनाए जाने वाले ठेठ छत्तीसगढ़िया त्योहारों का मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री निवास में तीजा, पोरा हरेली त्योहारों को मनाए जाने से लोगों में गर्व की अनुभूति हुई है।मुख्यमंत्री ने इसी कड़ी में एक अनूठी पहल शुरू की है उन्होंने कहा है कि किसानों और श्रमिकों का मान बढ़ाने के लिए बोरे बासी तिहार मनाएं। मजदूर दिवस के दिन अमीर गरीब सभी लोग मजदूरों के पसंदीदा भोजन बोरे बासी खाकर लोगों में आपसी समरसता और भाईचारे का वातावरण बनाए। यह तिहार पिछले वर्ष से शुरू किया गया है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अमेरिका ब्रिटेन और लंदन में रहने वाले लोगों ने बोरे-बासी खाकर अपनी मातृभूमि को याद किया। छत्तीसगढ़ के रेस्टोरेंट और होटलों के मेन्यू में भी बोरे बासी को शामिल किया गया है।छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बोरे बासी का शोध अमेरिका में भी किया जा चुका है। वहां इसका अंग्रेजी नाम होल नाइट वाटर सोकिंग राइस रखा है। शोध में यह पाया गया है कि बोरे बासी में ताजा बने चावल (भात) की अपेक्षा इसमें करीब 60 फीसदी कैलोरी ज्यादा होती है। इसके अलावा कई शोधों में यह पाया गया है कि बोरे बासी में विटामिन बी 12 की प्रचुर मात्रा के साथ आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम भी भरपूर होती है। बोरे बासी ब्लडप्रेशर और हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने का भी काम करता है।चिलचिलाती धूप और गर्मी में जब छत्तीसगढ़ का मेहनतकश श्रमिक और किसान खाने के लिए गमछा बिछाकर अपना डिब्बा खोलता है, तो उसमें पताल चटनी, गोंदली के साथ बोरे बासी जरुर देखने को मिलता है। पोषक तत्वों से भरपूर इस बोरे बासी से वैसे तो लोग परीचित थे पर इसे वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की अहम भूमिका छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने निभाई है। उन्हांेंने धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सभी श्रमिकों को रायपुर में आयोजित श्रम सम्मेलन के लिए न्यौता भी दिया है।बासी के साथ आम तौर पर भाजी खाया जाता है। पोषक मूल्यों के लिहाज से भाजी में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इसके अलावा बासी के साथ दही या मही सेवन किया जाता है। जिसमें बड़ी मात्रा में कैल्शियम रहता है। इसके सेवन के फायदों को देखते हुए धीरे-धीरे ये देश-विदेश में भी लोकप्रिय हो रहा है। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों भी इसे बड़े चाव से खाना पंसद करते हैं। बोरे-बासी यहां की जीवनशैली का एक अहम हिस्सा है।छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक परंपराओं, तीज त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए पिछले चार सालों में अनेक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास में तीजा, पोरा, हरेली, जैसे अनेक लोकप्रिय त्योहारों को मनाने की शुरूआत की इससे लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का भाव जगा। इसके साथ ही स्थानीय तीज त्योहारों पर शासकीय अवकाश भी घोषित किए गए। पारंपरिक खानपान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में गढ़ कलेवा प्रारंभ किए गए हैं।

- आलेख - आमना ‘मीर’छत्तीसगढ़ के तीज-त्योहार सरकारी तौर पर मनाने की शुरुआत करने के बाद राज्य सरकार ने आहार को भी छत्तीसगढ़िया गौरव से जोड़ दिया है। शुरुआत किसानों-मजदूरों का आहार कहे जाने वाले बोरे-बासी से हो रही है। मजदूर दिवस यानी एक मई को श्रम को सम्मान देने के लिए सभी से बोरे बासी खाने की अपील की है।हर छत्तीसगढ़िया के आहार में बोरे बासी का कितना महत्व है। हमारे श्रमिक भाइयों, किसान भाइयों और हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी बहनों के पसीने की हर बूंद में बासी की महक है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा, जब हम कहते हैं कि ‘बटकी में बासी अउ चुटकी में नून’ तो यह सिंगार हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है।डॉ. खूबचंद बघेल ने भी खूब कहा है, ‘गजब विटामिन भरे हुए हे छत्तीसगढ़ के बासी मा’ मुख्यमंत्री ने कहा, युवा पीढ़ी को हमारे आहार और संस्कृति के गौरव का एहसास कराना बहुत जरूरी है। एक मई को हम सब बोरे बासी के साथ आमा के अथान और गोंदली के साथ हर घर में बोरे बासी खाएं और अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व महसूस करें।क्या है यह बोरे बासीबोरे बासी छतीसगढ़ का प्रमुख और प्रचलित व्यंजन है। बोरे बासी का मतलब होता है रात के पके चावल को रात को भिगो कर या सुबह भिगो कर खाना या सुबह के पके चावल को दोपहर में खाना। इसमें स्वादानुसार नमक मिलाया जाता है। फिर सब्जी, प्याज, आचार, पापड़, बिजौरी इत्यादि के साथ खाया जाता है। कई बार लोग केवल नमक और प्याज से बासी खाते हैं। बोरे का अर्थ है सुबह के चावल को पानी में भिगोए रखना और बासी का मतलब है रात के बचे चावल को पानी में भिगोकर रात भर रखना उसे कहते हैं बासी इसका अर्थ हो जाता है बोरे बासी। गर्मी के दिनों में बोरे बासी शरीर को ठंडा रखता है। पाचन शक्ति बढ़ाता है। त्वचा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है। बोरे बासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं।बोरे बासी यानी बासी चावल जिसका स्वाद चावल से कई गुना बदल जाता है एवं स्वादिष्ट लगने लगता है बोरे बासी को तैयार करने के लिए सबसे पहले चावल पकाकर उसे रात को पानी में डालकर एवं छोड़ दिया जाता है तब उसे सुबह वह चावल बासी के रूप में प्राप्त होता है । और बासी एक छत्तीसगढ़ की प्रमुख व्यंजन है जिसे गर्मी के समय में पेट पूजा के लिए एवं भोजन का मुख्य व्यंजन है, बोरे -बासी त्वचा को स्वस्थ एवं शरीर में किसी भी बीमारी को दूर करने में सहायक प्रदान करता है एवं विटामिंस सी विटामिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है ,और इसमें बोरे बासी हमारे ही राज्य में नहीं अन्य राज्यों में एवं अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भी खाया जाता है।बोरे-बासी में विटामिन भरपूरविटामिन बी-12 की प्रचूर मात्रा के साथ-साथ बोरे बासी में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इसे खाने से पाचन क्रिया सही रहती है और शरीर में ठंडक रहती है। ब्लड और हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने का भी काम करती है। गर्मी के दिनों में बोरे-बासी शरीर को ठंडा रखती है। पाचन शक्ति बढ़ाती है। त्वचा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है। बोरे-बासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं।बासी खाने से लाभबासी खाने से होंठ नहीं फटते, पाचन तंत्र को सुधारता है। इसमें पानी भरपूर होता है, जिससे गर्मी के मौसम में ठंडक मिलती लू से बचाता है। पानी मूत्र विसर्जन क्रिया को बढ़ाता है जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। पथरी और मूत्र संस्थान की दूसरी बीमारियों से बचाता है। चेहरे के साथ पूरी त्वचा में चमक पैदा करता है। पानी और मांड के कारण ऐसा होता है। कब्ज, गैस और बवासीर से दूर रखता है। मोटापे से बचाता है। मांसपेशियों को ताकत देता है।बोरे-बासी से जुड़ी रोचक बातें-स्कूल में बच्चे गुरुजी से छुट्टी मांगने के लिए कहते हैं- बासी खाए बर जाहूं गुरुजी। छत्तीसगढ़ी कहावत है- बासी के नून नई हटे। यानी गई हुई इज्जत वापस नहीं आती।बासी का चावल अंगाकर, पान रोटी या फरा बनाने के भी काम आता है। बची हुई बासी खड़ा नमक मिलाकर पशुओं को दे दी जाती है।बोरे बासी गीतआ गे आ गे आ गे बोरे बासी तिहार,मानत ये ला छत्तीसगढ़ सरकार ।बोरे बासी म हय अबड़ गुन,चटनी संग खाले डार के थोकीन नून।खावत हे बोरे बासी मजदूर किसान संत्री मंत्री सरकार,बोरे बासी के गुन ला बगरा दिस देश विदेश मे अपार।छत्तीसगढ़ के बोरे बासी सबके मन ला भा गे,सब बोरे बासी खाके मनाथन ये तिहार ।छत्तीसगढ़ महतारी के महिमा दाऊ जी हा जगात हे,छत्तीसगढ़ के गुन ला सब जगह गात हे,छत्तीसगढ़ आदर मान ला बढ़हावत हे भूपेश सरकार।।

- डॉ. कमलेश गोगियाअल्फाज कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन अब वे स्याही से भीगकर संवेदनाओं को सजीव नहीं बनाते। क्योंकि संचार के आधुनिक माध्यमों ने संदेश भेजने की दूरियाँ इतनी कम कर दी हैं कि दिलों की दूरियाँ बढ़ गईं हैं। चिट्ठी , खत या पत्र शब्द इस समय सियासत के गलियारे में गूँज रहा है। कभी रिश्तों की डोर को मजबूत बनाने का अहम जरिया बनने वाली चिट्ठियां फिलहाल सियासत के काम आ रही हैं। जिनके पास आज भी पुरानी चिट्ठियां सहेजकर रखी गई हैं, वे जब भी पढ़ते होंगे, उनकी आँखें संवेदनाओं के सूखे तालाब को यादों की अश्रु-बूदों से जरूर भरती होंगी। वह गोल्डन-टाइम ही तो था, जब हर खत के साथ जुड़ी थीं स्मृतियाँ और उसका इतिहास। कितना प्रेम-भाव था उन संदेशों में जिसकी शुरुआत ही प्राय: "मेरे प्रिय दोस्त", "मेरे प्रियतम", "मेरे प्यारे भईया", "मेरी प्यारी बहन", "मेरी प्यारी बिटिया", या "मेरी प्यारी अम्मा" और "छोटों को प्यार, बड़ों को चरण-स्पर्श", "आदरणीय", "सम्मानीय", "प्रिय" जैसे शब्दों से हुआ करती थी। क्षण-भर में विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति तक लाइव संदेश पहुँचा देने की तकनीक ने रिश्तों की इस मजबूत डोर के धागों को कमजोर कर दिया है। अब संदेश पहुँचने और जवाब मिलने का बेसब्री से अनेक दिनों तक इंतजार जो नहीं करना पड़ता। कहते हैं प्रेम तो दूरियों से ही बढ़ता है।वायु, मेघ, अग्नि, कबूतर, तोते, भँवरे कभी संचार का माध्यम हुआ करते थे। मीरा ने भी तुलसीदास को पत्र लिखा था। एक प्रसिद्ध कथा है कि जब मीरा को मारने के अनेक प्रयास किये जा रहे थे तो उन्होंने तुलसीदास को पत्र लिखकर अपने लिए करणीय पूछा। उत्तर में तुलसी का पद प्राप्त हुआ, "जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही।" और मीरा ने घर छोड़ दिया।कहा जाता है कि 19वीं सदी की शुरुआत तक कबूतर से संदेश भेजे जाते थे। तब होमिंग प्रजाति के कबूतरों का विशेष इस्तेमाल होता था। ये कबूतर जिस स्थान से उड़ते थे, वापस वहीं पहुँच जाते थे जिसकी सटीक पुष्टि हो जाती थी। सूचना के आदान-प्रदान की सुदृढ़ व्यवस्था डाक विभाग से हुई जिसकी भारत में स्थापना 169 साल पहले सन् 1854 से लार्ड डहलौजी के जमाने से मानी जाती है। चि_ी-पत्री की बात ही कुछ और थी। तब लिफाफ़ा, पीले-नीले पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र ही हमारे प्लेटफार्म हुआ करते थे। पत्र पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की जि़न्दग़ी का अहम हिस्सा हुआ करते थे। लिफाफ़़े में डाक टिकट लगाना तब का रिचार्ज ही था, जिसके अभाव में संदेश गंतव्य तक पहुँचने की बजाए वापस लौट आता था। गली-चौराहों में लाल रंग का गोल आकार का लैटर बॉक्स हुआ करता था। हर-दो से तीन दिन में डाकिया लैटर बॉक्स के पत्रों को एकत्र करता था। सबसे अहम भूमिका डाकिये की ही हुआ करती थी। डाकिये का सभी को बेसब्री से इंतजार हुआ करता था। ठीक वैसे ही, जैसे इंटरनेट के सिग्नल का आज हुआ करता है। घर-घर पहुँचकर ऊँचे स्वर में "पोस्टमैन" शब्द की गूंज या फिर डाकिये की सायकल की घंटी की आवाज तब रिंग टोन हुआ करती थी। खाकी वर्दी पहने डाकिया के पास एक लंबा झोला हुआ करता था। इस झोले में पत्र के रूप में किसी के किस्मत की चाबी तो किसी के दुख भरे लम्हों की दास्तान हुआ करती थी। हँसने, रोने, मुस्कुराने के साजो-सामान से सजा रहता था वह झोला।आजादी के आंदोलन से लेकर बड़ी से बड़ी क्रांति करने तक, पत्रों की अहम भूमिका रही है। महापुरुषों के संग्रहणीय खतों पर अनेक शोध होते रहे हैं जो संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रवींद्र नाथ टैगोर सहित अनेक महापुरुषों और साहित्यकारों के खतों और पत्राचार के आधार पर न जाने कितनी प्रसिद्ध पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के तरह-तरह के पत्रों की नीलामी भी होती रही है।चिट्ठी-पत्री, आपके पत्र, पाठकों के पत्र, पाती, संपादक के नाम पत्र जैसे कॉलम समाचार-पत्रों में पाठकों को सम-सामयिक मुद्दों पर बेबाक अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराते थे। अनेक पत्र-लेखक बाद में पत्रकार भी बने, इनमें मैं भी शामिल हूँ। पत्र लेखन की कला स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल है, लेकिन असल जिंदगी से अब चिट्ठी-पत्री नदारद है। इसकी जगह ई-मेल, मोबाइल, एसएमएस, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉंर्म ने ले ली है। लेकिन जो भावनात्मक संतोष पत्र से मिलता था वह आधुनिक माध्यमों से नहीं मिलता। दो लोगों के बीच संवाद का चिट्ठी ही तो एक विश्वसनीय जरिया थी। माना जाता है कि दुनिया का पहला पत्र 2009 ईसा पूर्व बेबीलोन के खँडहरों में मिला था। वह भी प्रेम पत्र था जो मिट्टी की पट्टी पर लिखा गया था। दो पंक्ति के इस पत्र में विरह की तड़प थी। प्रसिद्ध लेखक हेमंत शर्मा की किताब "तमाशा मेरे आगे" में लोक-जीवन के अनेक प्रासंगिक लेखों का संग्रह है। "बिलाती पाती" में वे लिखते हैं, "पत्रों से संवेदनाओं का गहरा रिश्ता है। जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जा रही थीं तो उनके साथ पिता के हिंदी में लिखे पत्र भी थे। दुनिया का राजनीतिक और सामाजिक इतिहास भी पत्रों के बिना अधूरा है। माक्र्स और एंगेल्स के बीच ऐतिहासिक दोस्ती की शुरुआत भी पत्रों के जरिए हुई थी। महात्मा गांधी एक साथ दोनों हाथों से चिट्ठियां लिखते थे।" कहा जाता है कि महात्मा गांधी को जैसे ही पत्र मिलता था वे तत्काल उसका जवाब दे दिया करते थे। उनके पास दुनियाभर से पत्र पहुँचते थे।जिन्हें पत्र पढऩा नहीं आता था, उनके पत्र अनेक अवसरों पर डाकिया ही पढ़ दिया करता था। कभी-कभार लिख भी दिया करता था। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक निरक्षरों की सहायता साक्षर कर दिया करते थे। देश में अनेक पेशेवर पत्र लेखक भी हुए हैं जिन्हें पत्र-लेखन कला में विशेष कौशल हासिल था। उनके लिए यह आय का स्त्रोत हुआ करता था। वर्ष 2014 में बीबीसी संवाददाता गीता पांडे की "कहां गए भारत के चिट्ठी लेखक?" एक बेहतरीन रिपोर्ट है जिसे आज भी पढ़ा जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जगदीश चंद्र शर्मा भारत की राजधानी दिल्ली के अंतिम पेशेवर पत्र लेखक रहे हैं और उन्होंने भी पिछले दस साल से (वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार मानें) एक भी पत्र नहीं लिखा है। उन्होंने कई सालों तक मजदूरों, रेडलाइट एरिया में रहने वाली सेक्स वर्करों, सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए पत्र लिखे हैं। लोग उन्हें बताया करते थे कि वे क्या लिखवाना चाहते हैं। वे उनकी बात सुनते थे और संक्षेप में सुंदर शब्दों में लिखते थे। फिर वे उन्हें पढ़कर बताते जिससे लोग प्रभावित हो जाते थे। इस रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजों की हुकूमत के दौर में साक्षरता दर में कमी की वजह से डाक विभाग में भी पेशेवर पत्र लेखकों की नियुक्ति हुई थी। यह रोजगार का अहम जरिया रहा। जब मोबाइल की पहुँच हर हाथ तक होने लगी तो रोजगार का यह माध्यम धीरे-धीरे लुप्त होता चला गया। अब के हालातों से हम सभी वाकिफ़़ ही हैं।जब कभी प्यार की मुलाकातों पर पाबंदियाँ हुईं, खतों ने ही इस बाधा को दूर किया। हिन्दी फिल्मों ने भी चिट्ठी- पत्री को खा़सी तवज़्जो़ दी। पत्रों पर अनेक लोकप्रिय गीत लिखे और कम्पोज किये गये हैं जिनके सामने आधुनिक तकनीकी शब्दावली वाले संदेशों से संबंधित गाने कहीं नहीं लगते। 1977 में रिलीज हुई फिल्म "पलकों की छाँव में" का गीत "डाकिया डाक लाया डाक लाया, खुशी का पयाम, कहीं दर्दनाक लाया", लोकप्रिय रहा। खाकी वर्दी पहने राजेश खन्ना सायकल पर सवार होकर गीत गाते लोगों के घर चिट्ठी देने पहुँचते हैं। इसके पूर्व 1968 की फिल्म "सरस्वती चंद्र" में इंदिवर का लिखा गीत, "फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है" खासा लोकप्रिय गीत रहा है। फिल्मों में चिट्ठियों पर अनेक गीत फिल्माये जाते रहे हैं। "शारदा" फिल्म का गीत, आपका खत मिला, आपका शुक्रिया, "शक्ति" फिल्म का गीत, "हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा", "कन्यादान" फिल्म में नीरज का लिखा गीत, "लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के सितारे बन गये", शंकर-जयकिशन का गीत, "ये मेरा प्रेमपत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना...," इन गीतों को आज भी सुनो तो दिल को छू जाते हैं। 1986 में प्रदर्शित "नाम" फिल्म का पंकज उधास का गीत "चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है" और 1997 में "बॉर्डर" फिल्म का गीत "संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे", आज भी आँखें नम कर देते हैं।जिनके पास भी पुराने खत हैं, उनका महत्व वे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वे उनकी जि़न्दगी़ की सबसे कीमती धरोहर हैं। उन यादों की खुशबू आज भी महकती होगी उन खतों में, जब पहली बार वे हाथों में आए थे। एक ही खत बार-बार पढऩा और सहेजकर रखना, यह सुकून, संतोष आज के सूचना विस्फोट के युग में नहीं मिलता। आधुनिक माध्यमों के संदेशों को वर्षों तक सहेजकर भी नहीं रखा जा सकता। ये सिर्फ दो लोगों के बीच संवाद की विश्वसनीयता पर खरे भी नहीं उतरते, जैसा पत्र हुआ करते थे। हर शब्द के साथ प्यार का और ममता का अहसास, संवेदनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्ति आज के इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में नहीं मिलती।अनेक अध्ययनों में यह भी प्रमाणित किया गया है कि लिखने का संबंध स्वास्थ्य से भी है। लिखने के दौरान अनेक ज्ञानेंद्रियाँ कार्य करती हैं। मस्तिष्क की मासपेशियाँ, हाथ की ऊंगलियों के पोर, आँखें। एक प्राचीन युक्ति है कि जब भी मन विचलित या बेचैन हो या परेशानियों और समस्याओं से ग्रस्त हों तो उन बातों को पेपर पर लिख दें। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और दिल के जख्म भी भरने लगते हैं।

- श्री सचिन शर्मा, सहायक जनसंपर्क अधिकारीरायपुर। वैशाख शुक्ल तृतीया को पड़ने वाला ‘अक्षय तृतीया’ का त्योहार छत्तीसगढ़ में ‘अक्ती तिहार’ के रूप में अपनी पारंपरिक विशिष्टताओं के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शुरू किया जाना वाला कोई भी शुभ कार्य व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि उत्तम फलदायी होता है। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में बहुसंख्य आबादी का प्रमुख कार्य खेती है, इसलिए यहां का खेतीहर समाज भी अच्छी फसल की कामना से इस दिन बीज बोहनी कर खेती कार्य की शुरुआत करता है। इसमें अपने आराध्य देवी-देवताओं को शामिल करते हुए गांव प्रमुख ठाकुर देवता व अन्य देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना कर खेत में ‘बीज बोहनी’ की रश्म की जाती है। ग्राम्य देवी-देवताओं और ‘खेत-बिजहा’ जोहार के साथ खेती के नए बरस की औपचारिक शुरूआत हो जाती है।जंगल, नदी, पहाड़, पठार, मैदान आदि भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों वाले छत्तीसगढ़ में अन्य त्योहारों की तरह अक्ती तिहार भी स्थानीय परंपराओं के हिसाब से कुछ अलग-अलग स्वरूपों में मनाया जाता है, किन्तु मूल में अच्छी फसल की कामना ही होती है। प्रदेश में मौसम की अनुकूलता, किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों से फसलोत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही फसलों की खरीदी की भी समुचित व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। खरीफ की प्रमुख फसल धान की ही बात करें तो विगत चार वर्षों में प्रदेश में धान खरीदी का ग्राफ निरंतर बढ़ते गया है। वर्ष 2017-18 में 12 लाख 6 हजार किसानों ने 19 लाख 36 हजार हेक्टेयर रकबे में उपजाया 56 लाख 89 हजार मीट्रिक टन धान बेचा था, वहीं इस वर्ष 2022 में 23 लाख 50 हजार किसानों ने 30 लाख 14 हजार हेक्टेयर रकबे में उपजाया 1 करोड़ 7 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर बेचा है। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में फसल उत्पादन, खेती का रकबा और किसानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।दरअसल मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों ने प्रदेश में खेती और खेतीहरों की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। फसल खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था और न्याय योजनाओं ने प्रदेश में खेती को संजीवनी प्रदान की है। किसानों को समर्थन मूल्य के साथ इनपुट सब्सिडी के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत धान की फसल लेने वाले किसानों को 9000 रुपये और धान के अलावा खरीफ की अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। ये पैसा सीधा किसानों के खाते में जा रहा है। किसानों को खेती किसानी के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। सरकार के इन सार्थक प्रयासों के परिणाम यह निकला है कि जो किसान खेती से विमुख हो रहे थे या हो चुके थे, वे पुनः खेतों की ओर लौटे हैं और नए उत्साह के साथ खेती और अपनी जिंदगी को संवारने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आगामी खरीफ सत्र से धान खरीदी की लिमिट प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने की घोषणा की है, जिससे किसानों में उत्साह कई गुणा और बढ़ गया है।गोधन न्याय योजना के तहत गोबर और गौमूत्र खरीदी कर जैविक खाद के साथ जैविक कीटनाशक ब्रम्हास्त्र और वृद्धिवर्धक जीवात्म का निर्माण कर किसानों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे धीरे-धीरे खेतों की मिटृी की सेहत सुधरेगी और रासायनिक जहर मुक्त खेती की दिशा में भी छत्तीसगढ़ मॉडल देश-दुनिया को राह दिखाएगा। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ी है तो खेती में निवेश भी बढ़ता जा रहा है। कृषि यांत्रिकीकरण की ओर बढ़ते हुए किसान बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि खरीद रहे हैं। खेती का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ते रकबे के साथ खेतीहर मजदूरों को भी भरपूर काम मिल रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सालाना 7000 रुपये भी खाते में आ रहे हैं। रोजी-रोजगार के लिए शहरों की ओर दौड़ की प्रवृत्ति में बदलाव नजर आ रहा है। इन सबका गहरा असर हो रहा है, छत्तीसगढ़ समृद्ध खेती और खुशहाल किसान-मजदूर वाले प्रदेश के रूप में पहचान स्थापित करते हुए उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। यही कारण है कि यहां अब तीज-त्योहारों में नया उत्साह, नई उमंग नजर आती है। अक्ती के अवसर पर बच्चे भी खुशियां बिखेरेंगे जब पांरपरिक रूप से गांव-गांव, गली-गली पुतरी-पुतरा बिहाव करेंगे। इस रूप में अक्ती नई पीढ़ी को अपनी सामाजिक परंपराओं से रूबरू कराते हुए अपनी जड़ों से जोड़े रखने का त्योहार भी है। file photo